Java面经

面经

问题主要分类

Java

- Java基础:面向对象的特性、String源码、深拷贝浅拷贝、序列化、异常、反射、注解、JDK新特性等

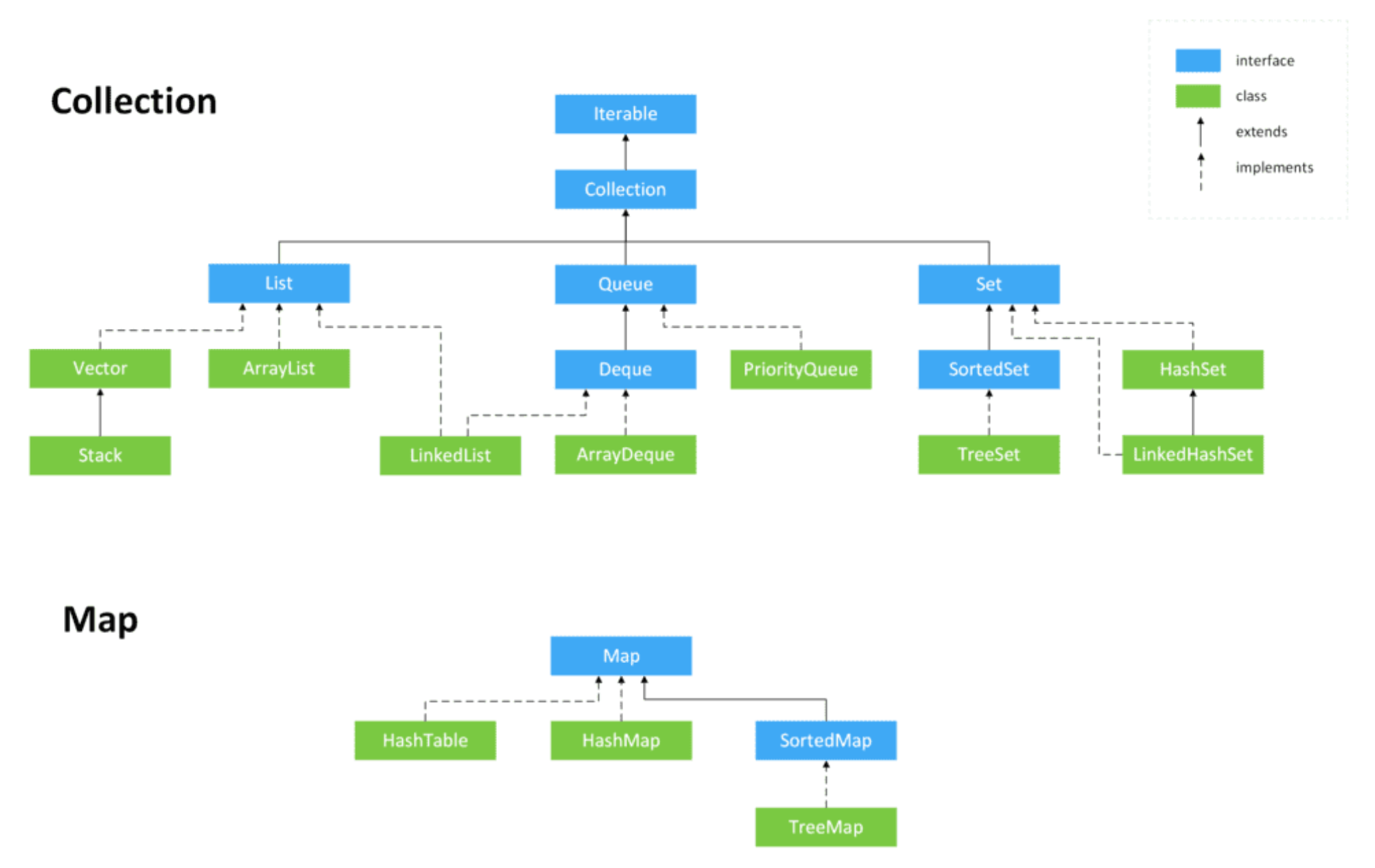

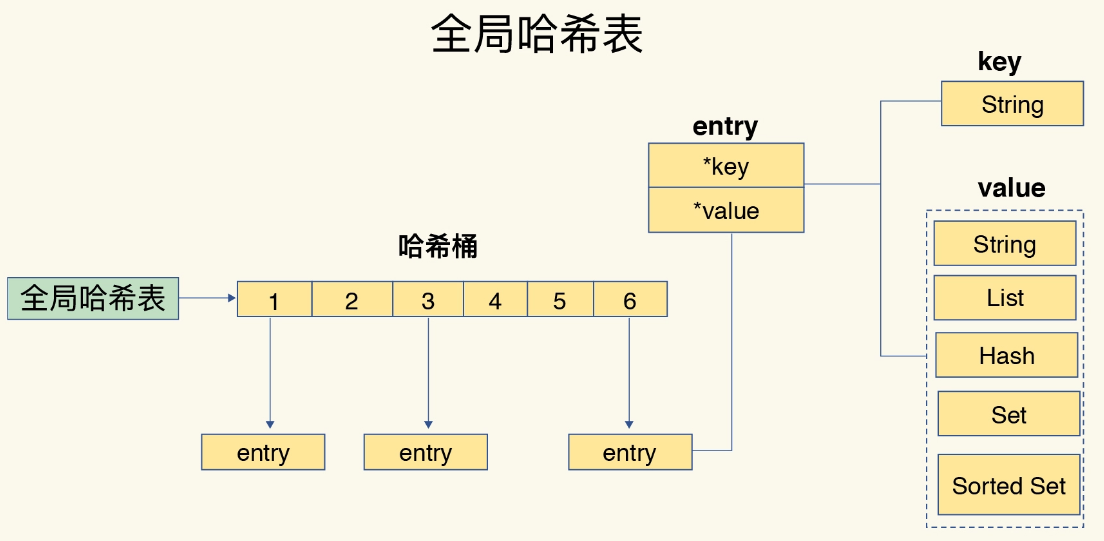

- 集合框架:ArrayList、HashMap、HashSet等类的源码,包括扩容、冲突、并发等问题。

- 并发编程:Synchronized原理、ReentrantLock源码、并发编程三大特征、CAS、Atomic、线程池原理、AQS、CountDownLatch源码、CopyOnWrite等。

- 网络编程:简历写了才会问。一般会问Netty相关的。

- JVM:Java内存模型、类加载、GC算法、GC调优、JVM相关工具的使用等。

数据库

- MySQL:索引、调优、主从、隔离级别、MVCC、三种日志、锁等。

- Redis:为什么这么快、底层数据结构、数据同步、穿透击穿雪崩、集群等。

- ElasticSearch:简历写了才会问。常见问题包括:数据结构、数据同步、优缺点、与MySQL全文索引作比较等

- 其他问题:SQL与NoSQL的区别、比较一下你使用过的数据库等。

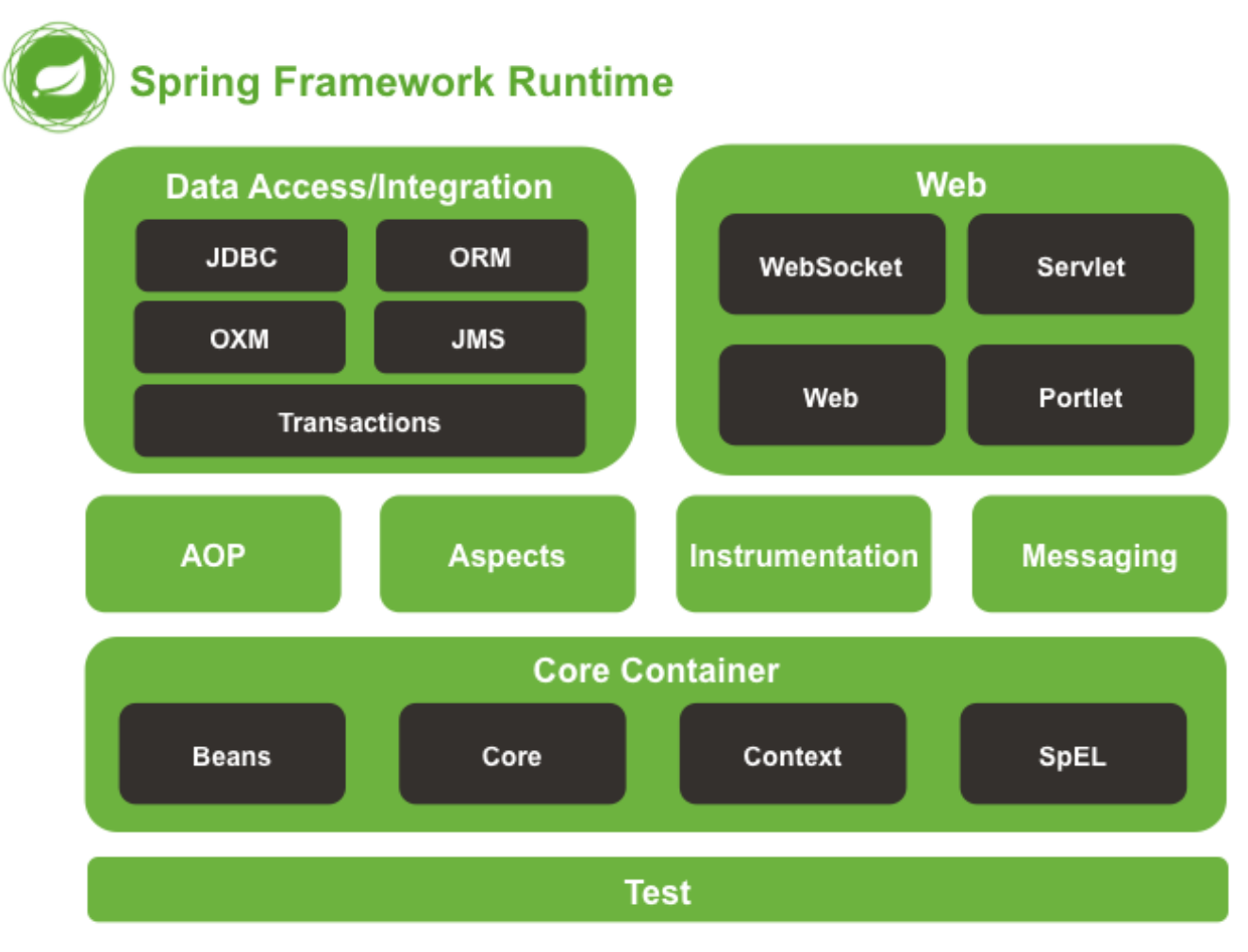

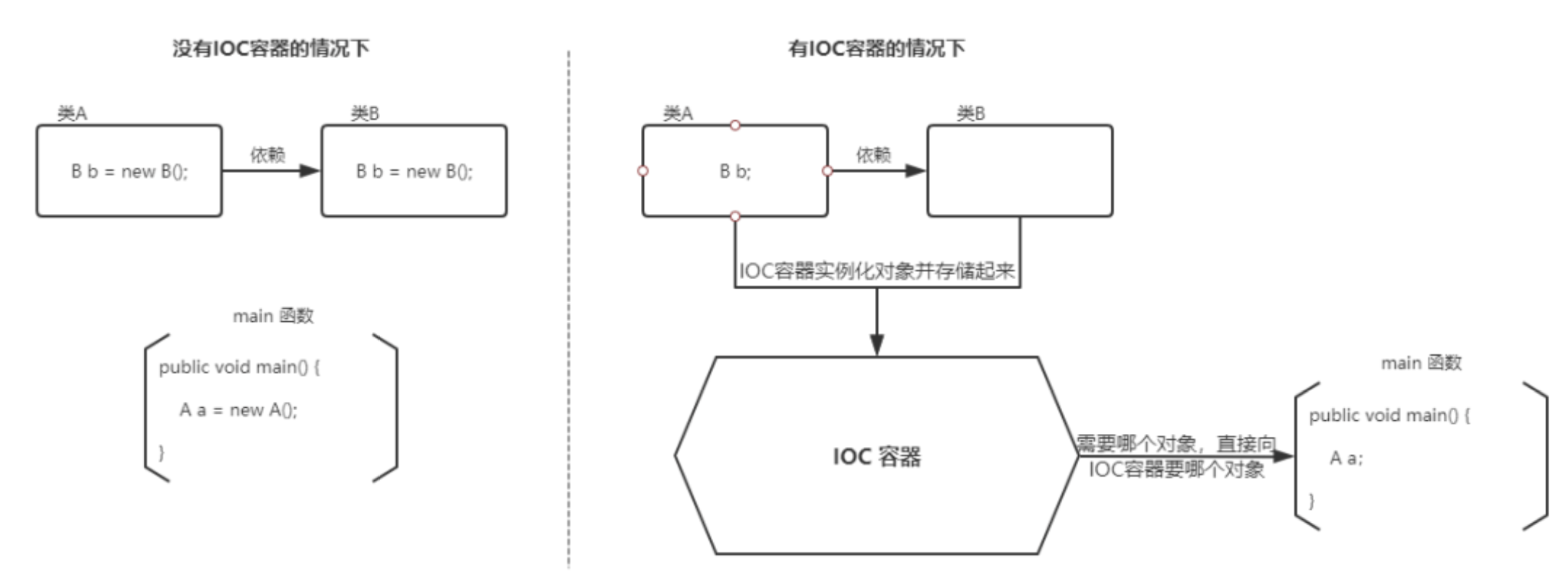

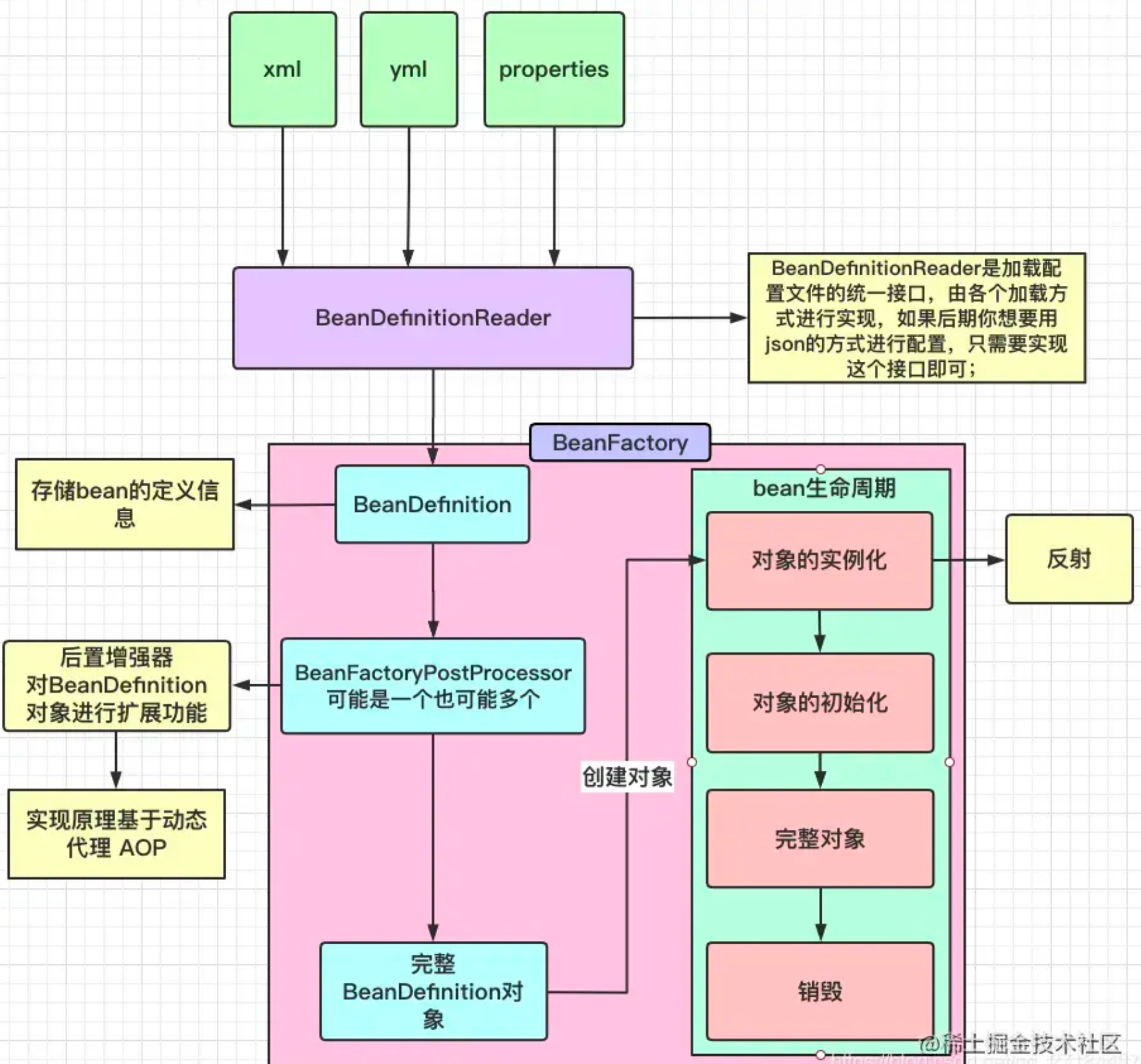

Spring

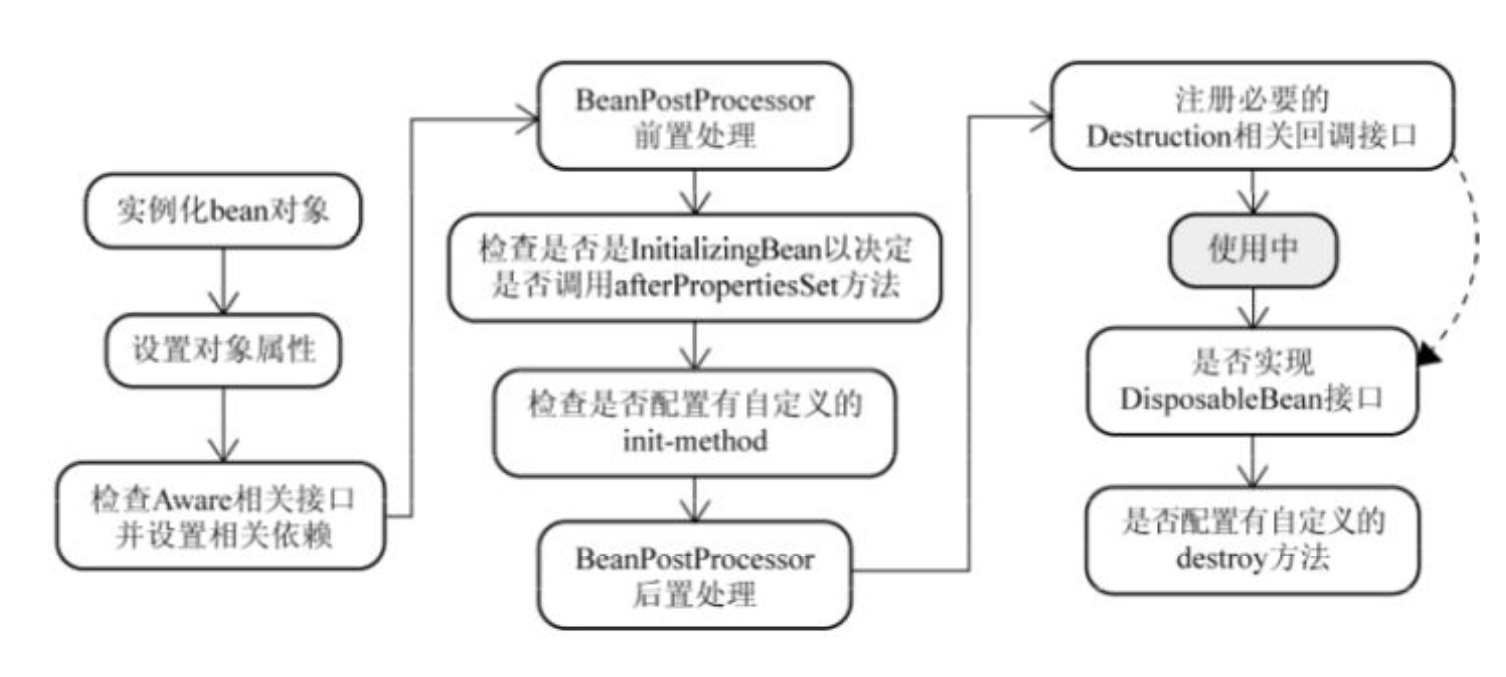

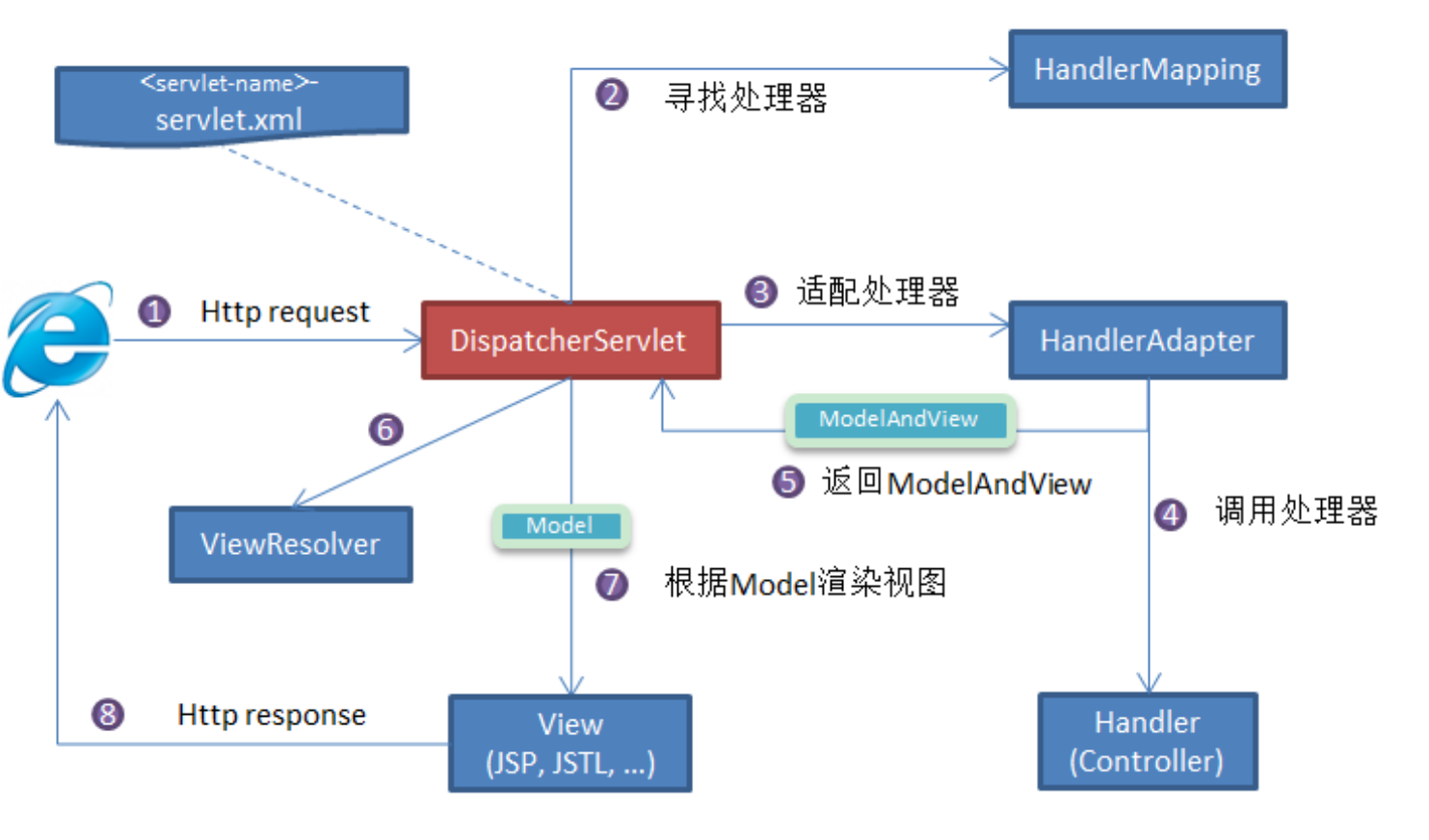

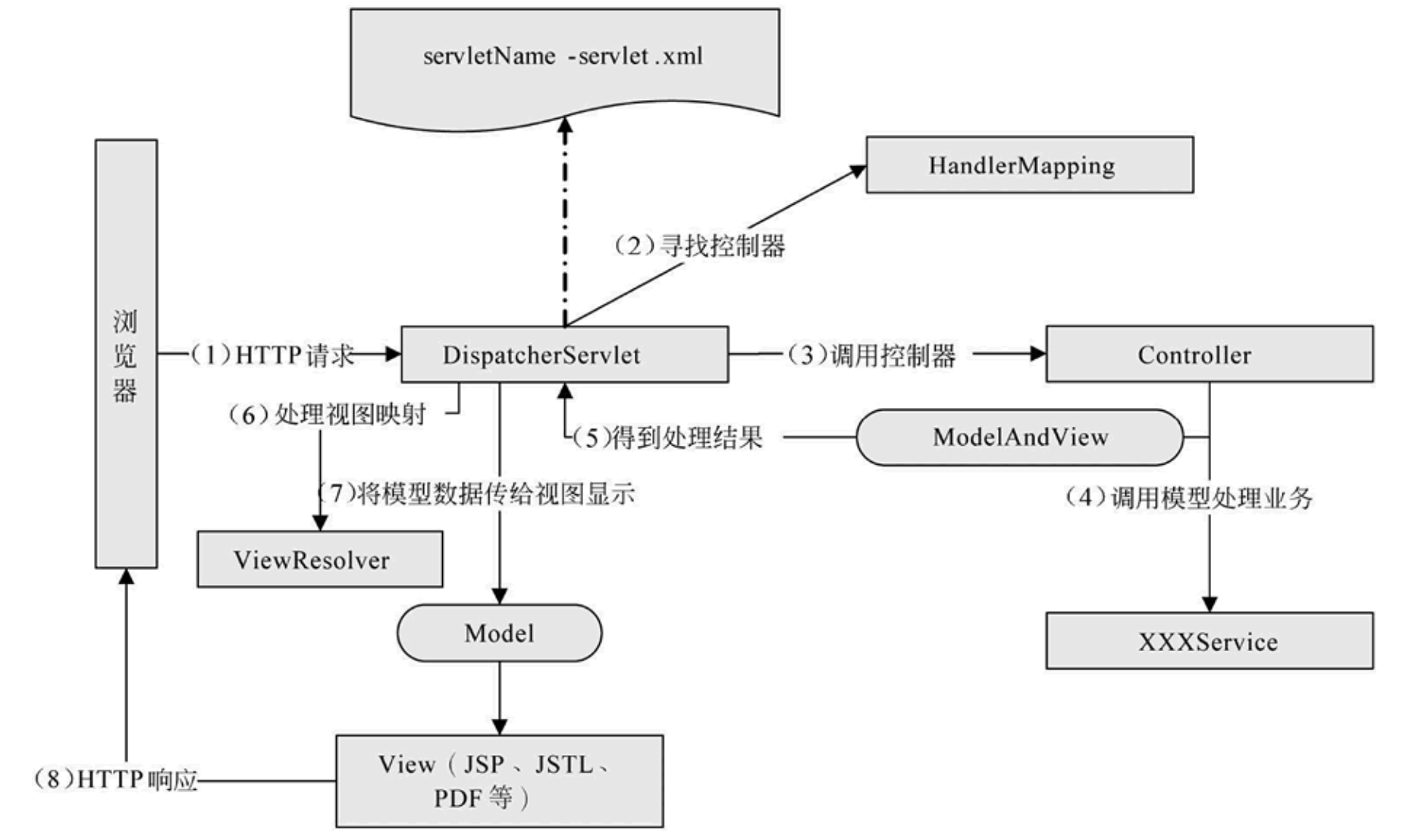

问的比较少,常见问题包括:Spring事务实现原理、Bean作用域与生命周期、自动装配、SpringBoot启动流程、SpringMVC工作流程、依赖循环、AOP实现原理等。

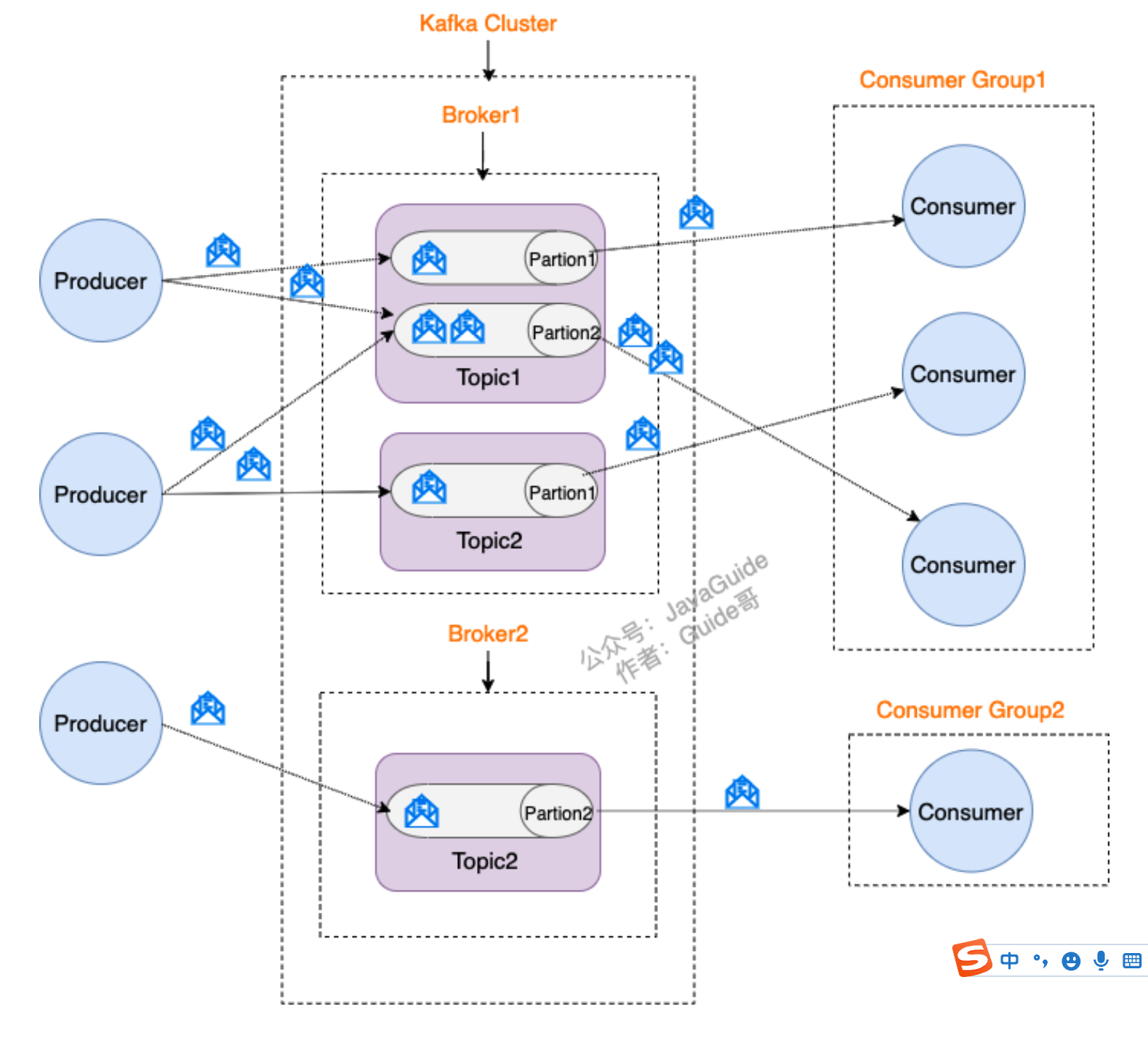

消息队列

简历写了才会问。常见问题包括:如何防止各阶段的消息丢失与重复消费、死信队列、延时队列、比较市面上主流的消息队列等。

计算机网络

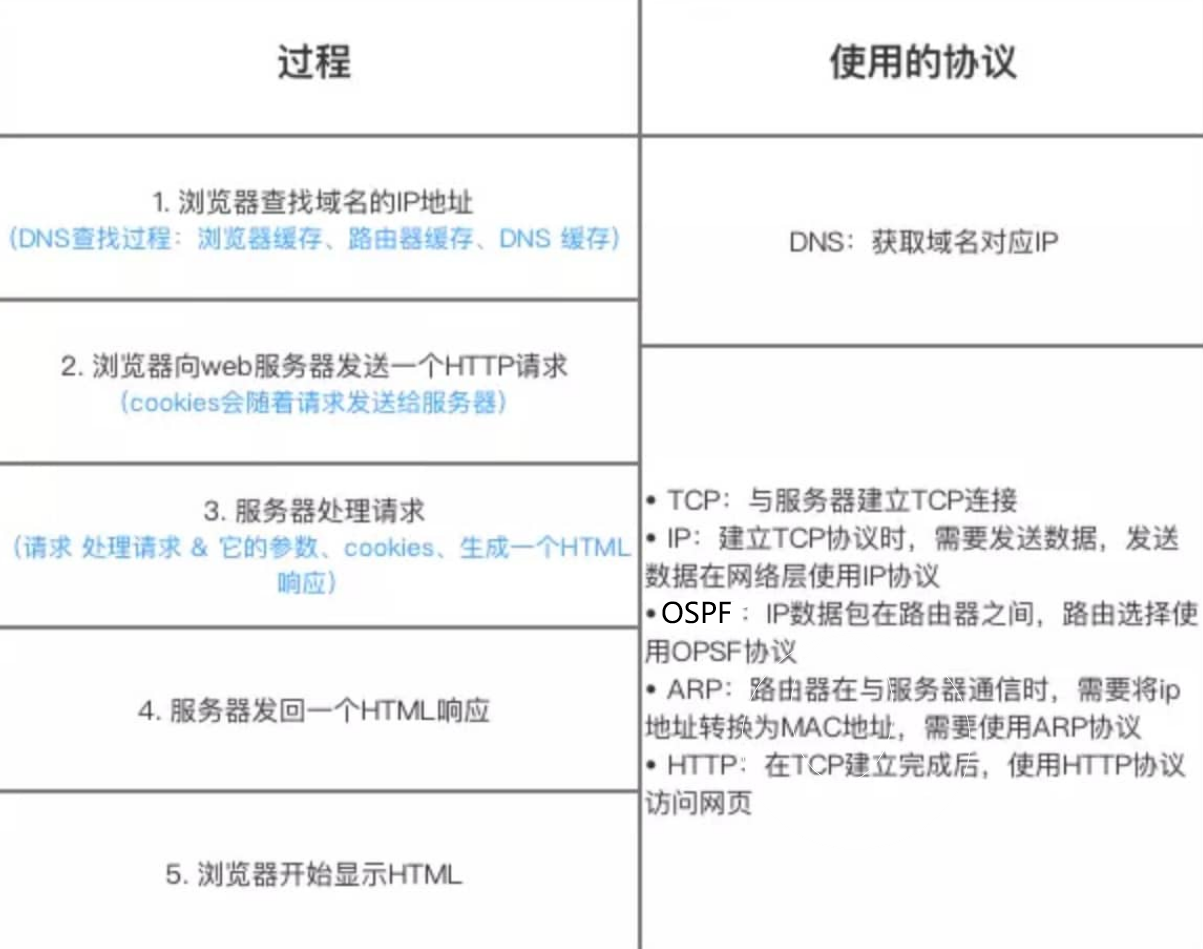

分层协议、HTTP各版本比较以及常见状态码、HTTPS、从URL到渲染出页面发生了什么、TCP与UDP、握手挥手、拥塞控制、粘包拆包半包、网络攻击等。

操作系统

线程进程协程、死锁、CPU调度算法、用户态内核态、内存管理等。

算法

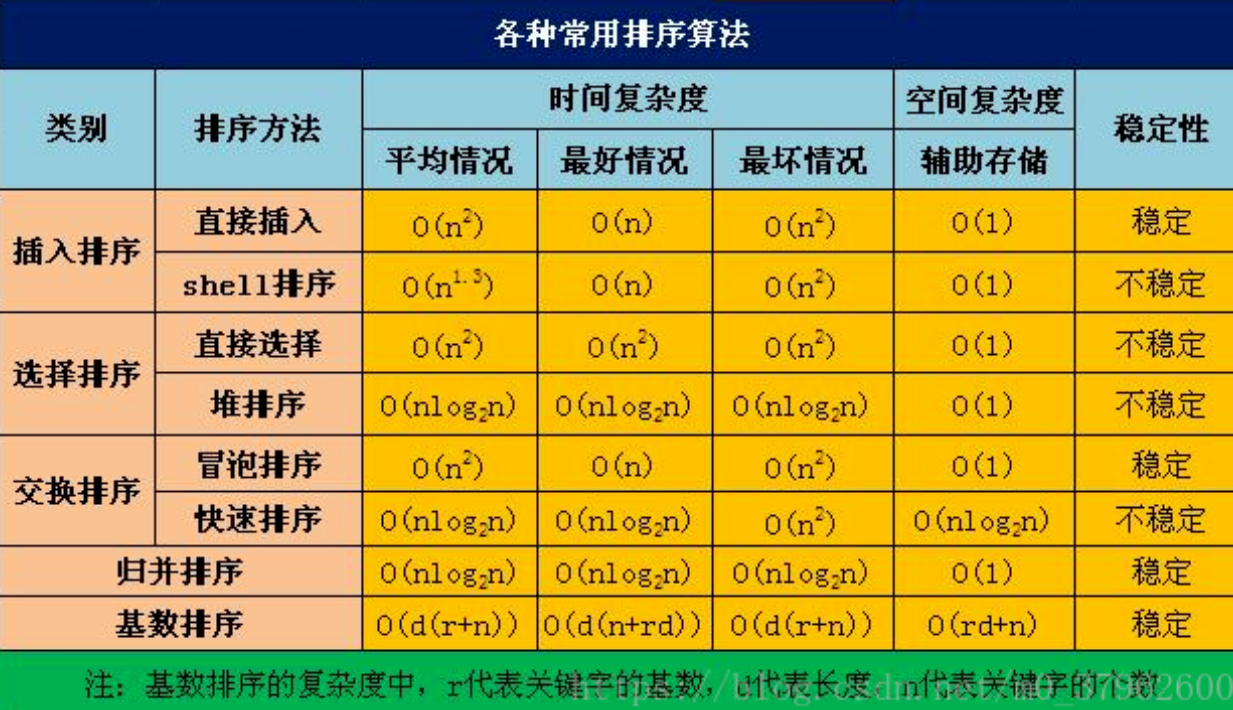

其中排序算法尤为重要,各种排序算法的时间空间复杂度、相互比较、适用场景。

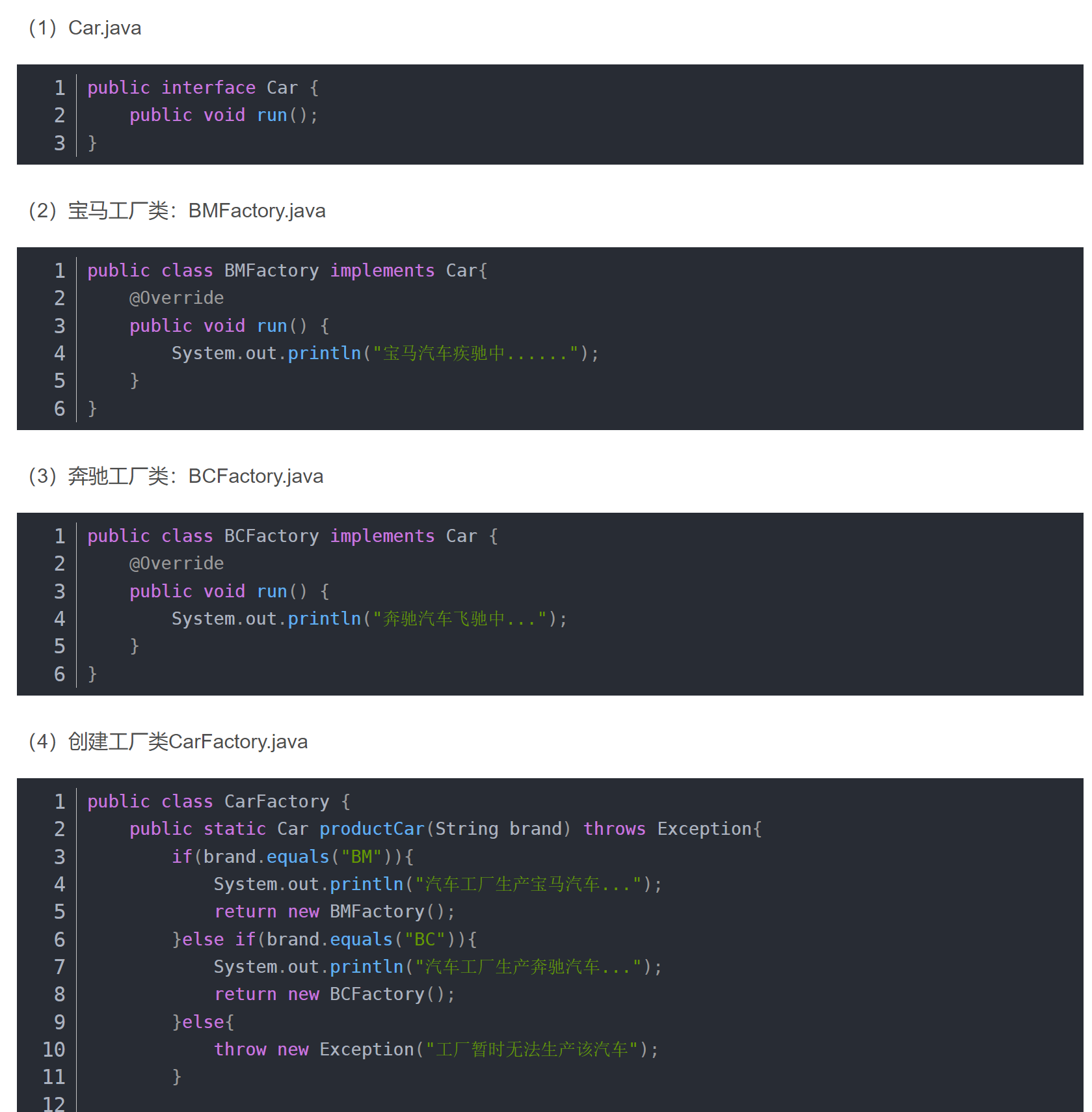

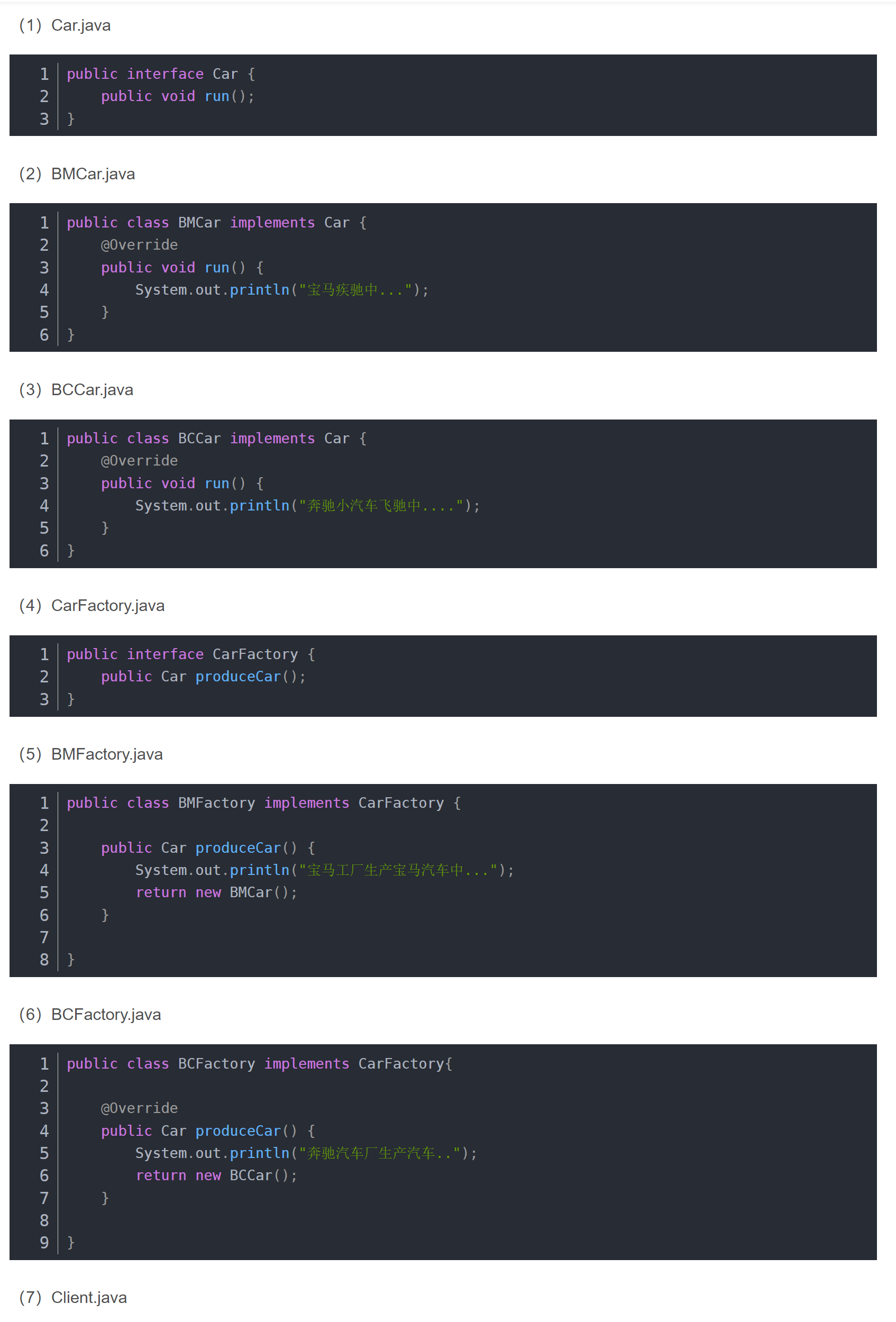

设计模式

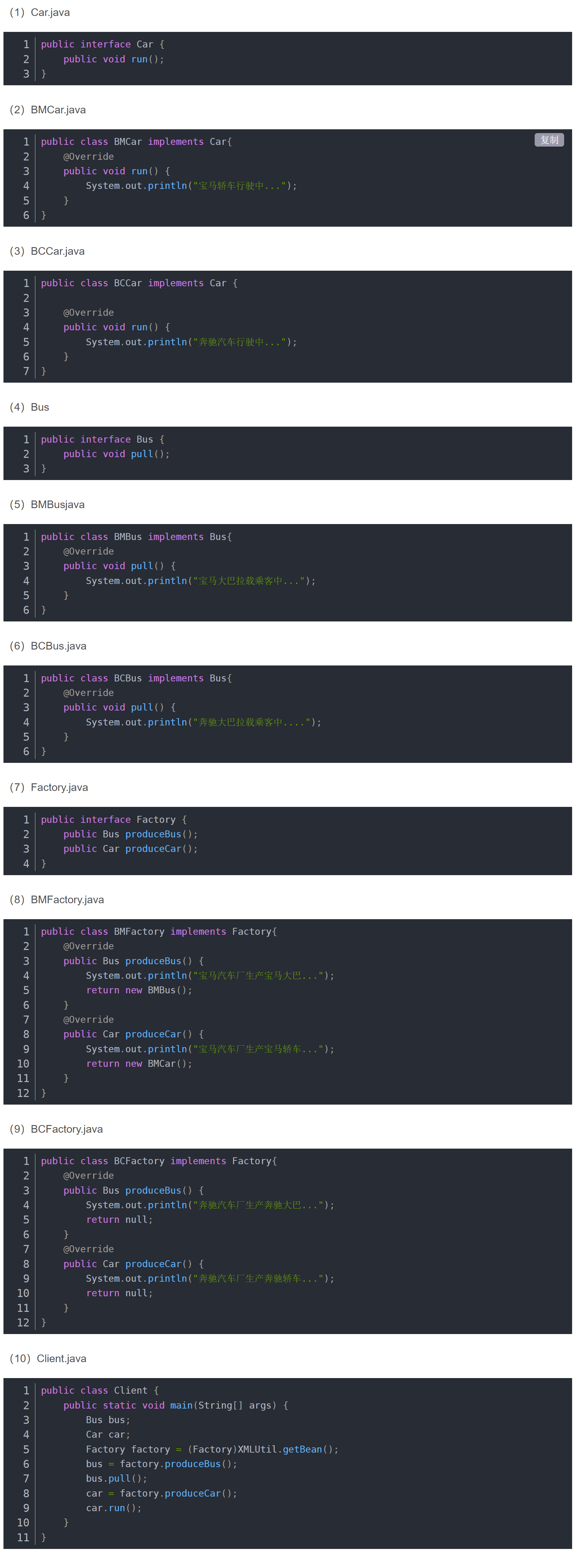

- 单例模式和工厂模式要能手写,注意单例模式有懒汉和饿汉模式。

- JDK中用到了哪些设计模式

- Spring里用到了哪些设计模式

- 你的项目里用到了哪些设计模式

- 选一个你熟悉的设计模式说一说

…

Linux

问的比较少,但面的多了总能遇到:

- 说一说top命令

- 平时哪些命令用的多

- 介绍一下平时怎么排查线上问题的

- 怎么查看线上日志

- 我需要上线一款应用,写一个shell脚本进行部署,包括数据库表建立以及其他环境搭建…

基本知识

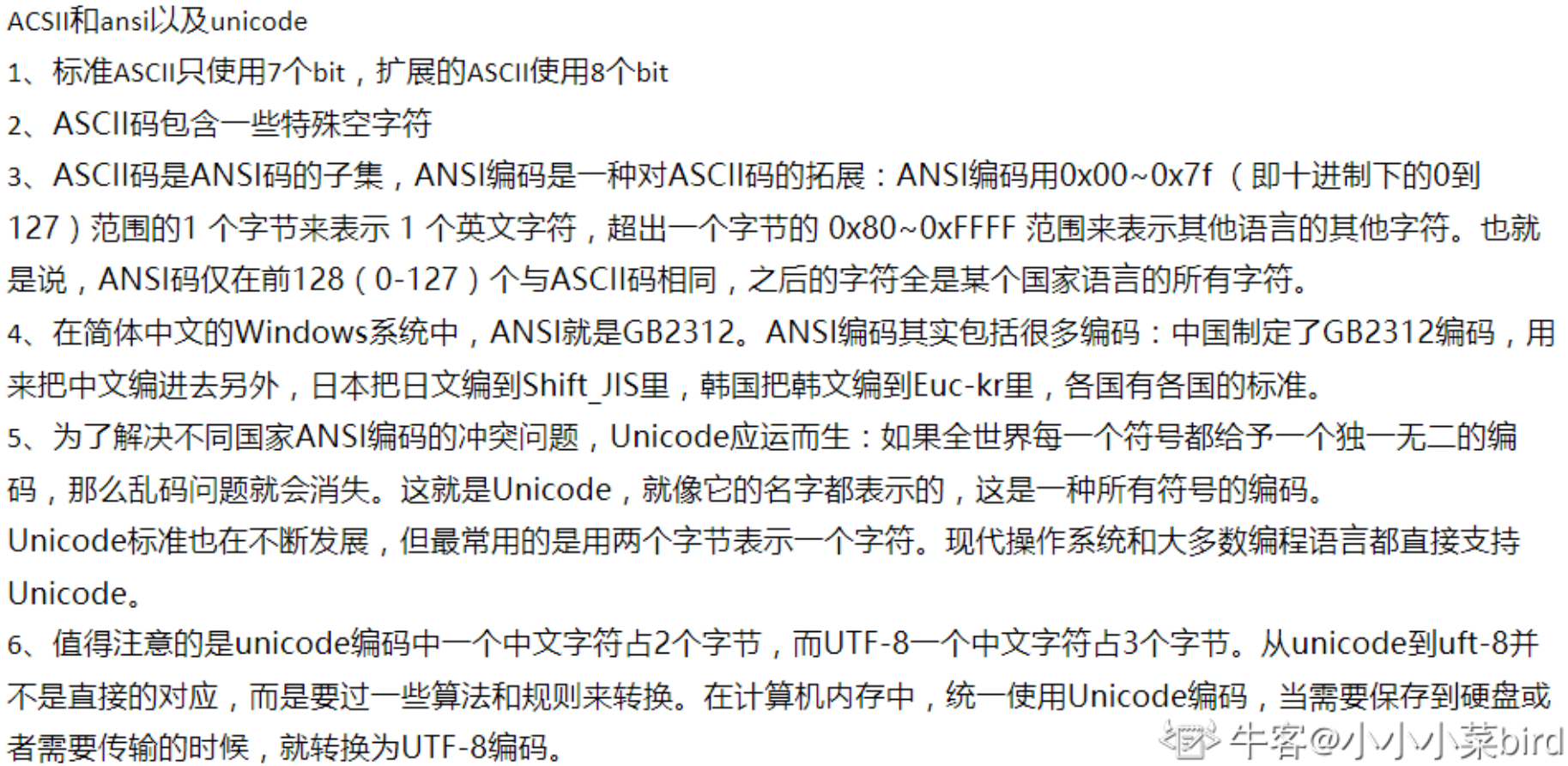

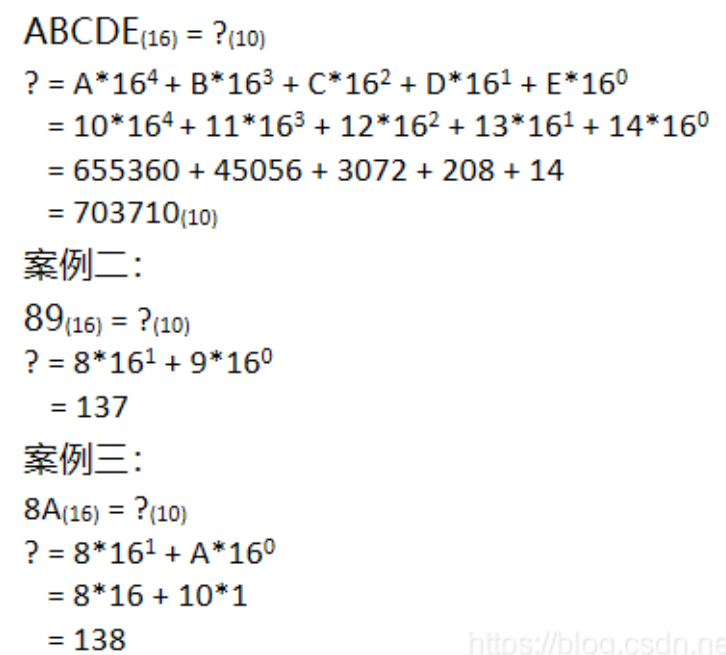

ASCII码

数字1是49,A的ASCII码是65,a的ASCII码是97

用户组

拥有者、同组、其他组

r=4、w=2、x=1

字节与字符

- ASCII 码中,一个英文字母(不分大小写)为一个字节,一个中文汉字为两个字节。

- UTF-8 编码中,一个英文字为一个字节,一个中文为三个字节。

- Unicode 编码中,一个英文为一个字节,一个中文为两个字节。

- 符号:英文标点为一个字节,中文标点为两个字节。例如:英文句号 . 占1个字节的大小,中文句号 。占2个字节的大小。

XML

(1)& & amp; 按位与,可以用来屏蔽某一位

(2)< & lt;

(3)> & gt;

(4)" & quot;

(5)' & apos;

名词解释

BPS

比特率,指单位时间内传送的比特(bit)数

OOM

全称“Out Of Memory”

内存泄露:申请使用完的内存没有释放,导致虚拟机不能再次使用该内存,此时这段内存就泄露了,因为申请者不用了,而又不能被虚拟机分配给别人用。

内存溢出:申请的内存超出了JVM能提供的内存大小,此时称之为溢出。

常见的情况有三种:

Java heap space ——>java堆内存溢出,一般由于内存泄露或者堆的大小设置不当引起。堆大小可以通过虚拟机参数-Xms,-Xmx等修改。

PermGen space ——>java永久代溢出,即方法区溢出了,一般出现于大量Class(jdk1.8中放到内存了,叫元空间,出现这个问题频率低)。可以通过-XX:PermSize=64m -XX:MaxPermSize=256m修改,jdk1.8以后通过-XX:MetaspaceSize 和 -XX:MaxMetaspaceSize指定

StackOverflowError ——> 不会抛OOM error,但也是比较常见的Java内存溢出。JAVA虚拟机栈溢出,一般是由于程序中存在死循环或者深度递归调用造成的。可以通过虚拟机参数-Xss来设置栈的大小。

JMM

Java内存模型(Java Memory Model),用于屏蔽掉各种硬件和操作系统的内存访问差异,以实现让Java程序在各种平台下都能达到一致的并发效果,JMM规范了Java虚拟机与计算机内存是如何协同工作的:规定了一个线程如何和何时可以看到由其他线程修改过后的共享变量的值,以及在必须时如何同步的访问共享变量。

happens- before

前一个操作的结果对后续操作时可见

- 程序顺序规则:一个线程中,按照程序顺序,前面的操作 Happens-Before 于后续的任意操作。

- 监视器锁原则:对一个监视器锁的解锁,happens- before 于随后对这个监视器锁的加锁。

- 传递性:如果A happens-before B,且B happens-before C,那么A happens-before C。

- volatile:对一个volatile变量的写操作先行发生于后面对这个变量的读操作。

OSPF

开放式最短路径优先(英语:Open Shortest Path First,缩写为 OSPF)是一种基于IP协议的路由协议

ICMP

互联网控制消息协议(英语:Internet Control Message Protocol,缩写:ICMP)。它**用于网际协议(IP)**中发送控制消息,提供可能发生在通信环境中的各种问题反馈。

RAFT

RAFT是一种更为简单方便易于理解的分布式算法,主要解决了分布式中的一致性问题。

SCSI

小型计算机系统接口(SCSI,Small Computer System Interface)是一种用于计算机及其周边设备之间(硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口的独立处理器标准。

HTTP

超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP)是一个简单的请求-响应协议,它通常运行在TCP之上。

ARP

地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个 TCP/IP协议 。

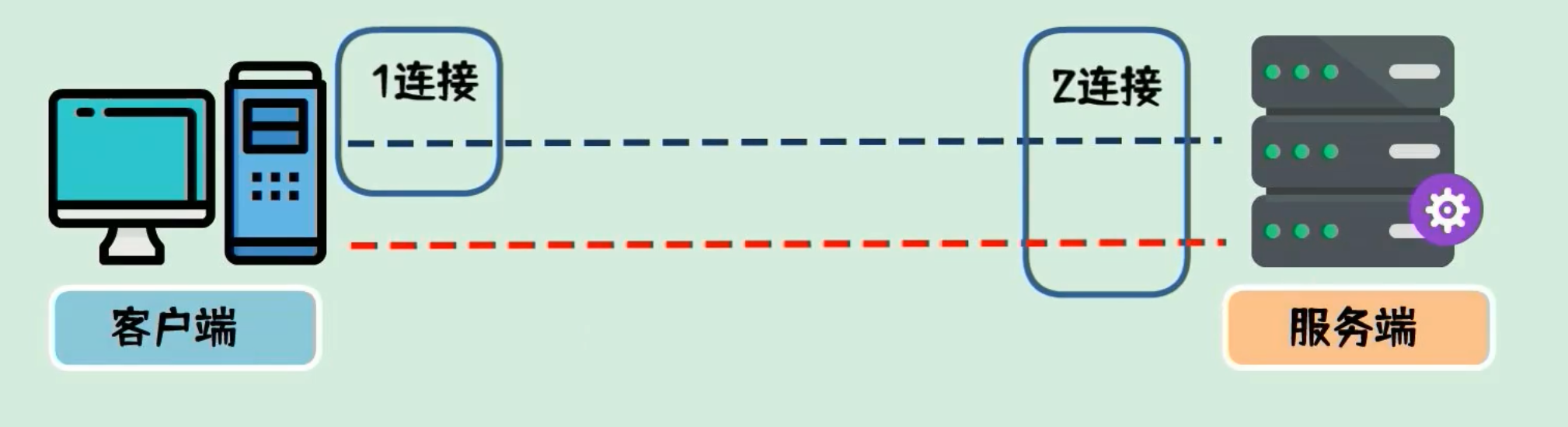

TCP

传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。只能提供点对点服务

STMP

Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议,使用TCP端口25。要为一个给定的域名决定一个SMTP服务器,需要使用MX (Mail eXchange) DNS。

POP

Post Office Protocol,邮局协议。本协议主要用于支持使用客户端远程管理在服务器上的电子邮件。

IMAP

Internet Message Access Protocol,交互邮件访问协议,是一个应用层协议,用来从本地邮件客户端(如Microsoft Outlook、Outlook Express、Foxmail、Mozilla Thunderbird)访问远程服务器上的邮件。

Java

变量命名规则

1. 标识符必须以【字母】【下划线(_)】或【美元符号($)】开头,不能以数字开头。

2. 标识符不能是true、false、package、null

3. 标识符的组成: 【字母】【数字】【下划线】【美元符号】

4. 标识符可以是任意长度

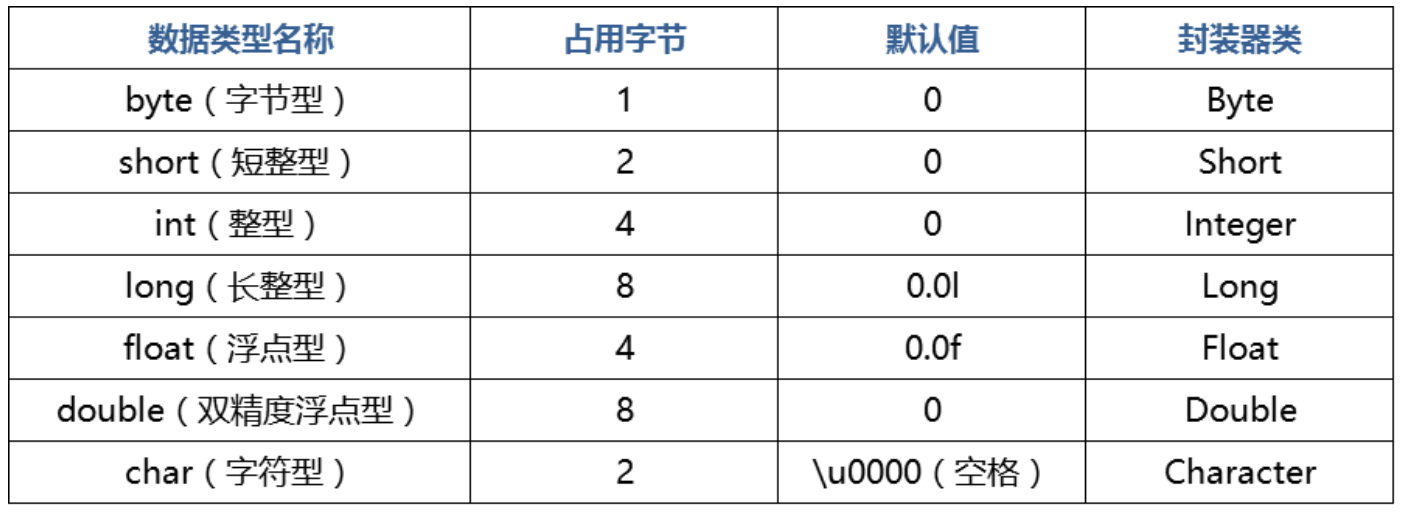

基础数据类型

**整型:**byte 、short 、int 、long

byte 的取值范围:-128~127(-2的7次方到2的7次方-1),这个区间的值会被放置到常量池

short 的取值范围:-32768~32767(-2的15次方到2的15次方-1)

int 的取值范围:-2147483648~2147483647(-2的31次方到2的31次方-1)

long 的取值范围:-9223372036854774808~9223372036854774807(-2的63次方到2的63次方-1)

正数都要少个1,原因是最高位是符号位0表示正,1表示负,0000 0000已经表示了0,那1000 0000就被闲置了,所以用它表示-128。补码=(正数)原码取反(=反码)+1

**浮点型:**float 、 double

**字符型:**char

**布尔型:**boolean (一种是说占1位,一种是说占1字节、一种是说占4字节,因为底层调用是int类型)

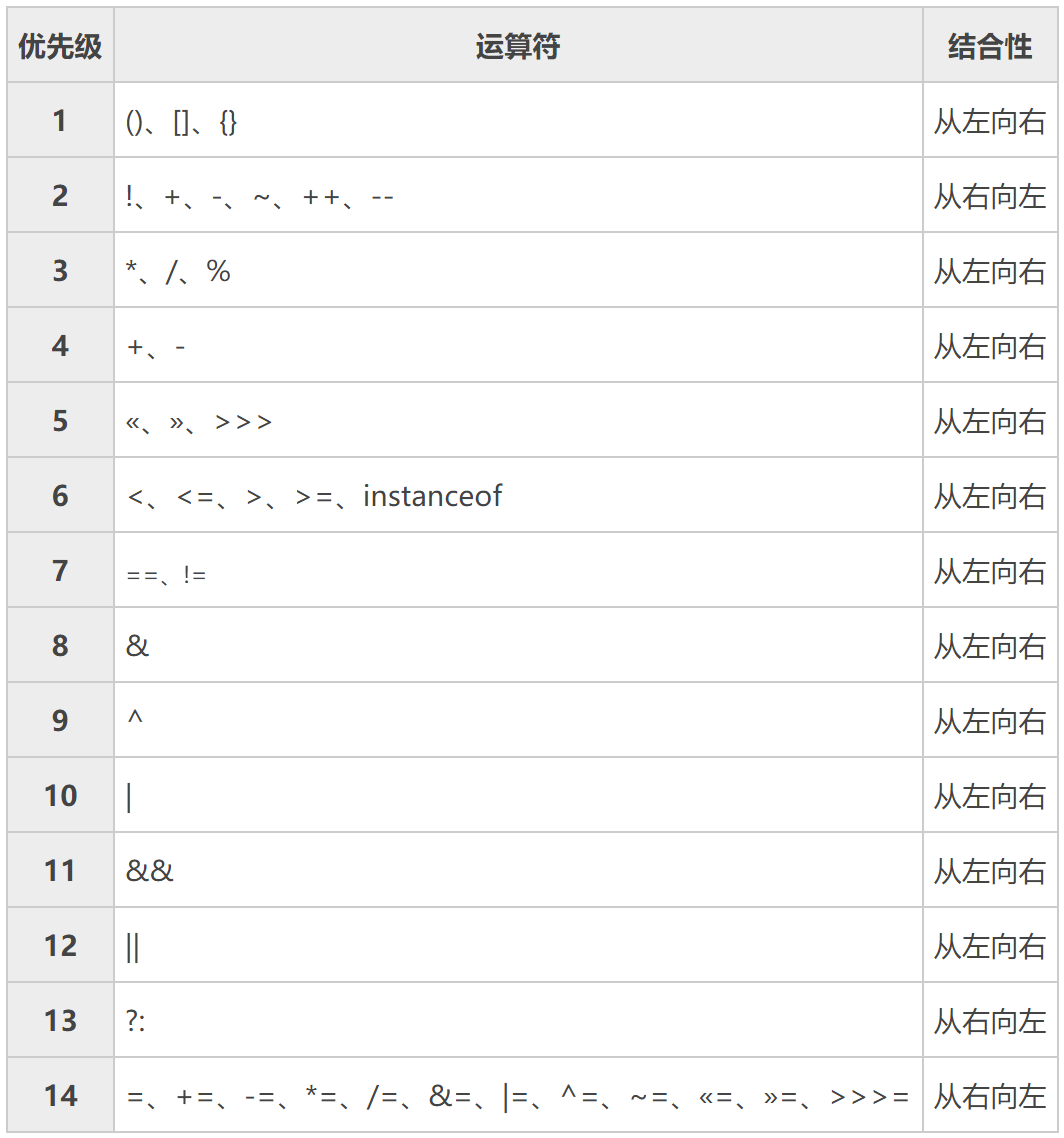

运算符优先级

表达式转型规则

1、所有的byte,short,char型的值将被提升为int型;

2、如果有一个操作数是long型,计算结果是long型;

3、如果有一个操作数是float型,计算结果是float型;

4、如果有一个操作数是double型,计算结果是double型;

5、被fianl修饰的变量不会自动改变类型,当2个final修饰相操作时,结果会根据左边变量的类型而转化。

上转型和下转型

父类引用指向子类对象为向上转型,多态的一个体现

1 | fatherClass obj = new sonClass(); |

子类对象指向父类引用为向下转型

1 | sonClass obj = (sonClass) fatherClass; |

代码块

普通方法块

就是在方法后面使用”{}”括起来的代码片段,不能单独执行,必须调下其方法名才可以执行。

静态代码块

在类中使用static修饰,并使用”{}”括起来的代码片段,用于静态变量的初始化或对象创建前的环境初始化。

1 | static { |

同步代码块

使用synchronize关键字修饰,并使用”{}”括起来的代码片段。它表示在同一时间只能有一个线程进入到该方法快中,是一种多线程保护机制。

1 | synchronized (Test.class) { |

构造代码块

在类中没与任何的前缀或后缀,并使用”{}”括起来的代码片段。构造块会嵌入到构造方法的最开头位置。

1 | { |

关键字

abstract

抽象方法不能有{},也就是方法体,只是有一个声明

abstract 和 final不能同时修饰一个方法

抽象类既可以实现多个接口也可以继承一个父类

抽象类中既可以包含抽象方法也可以有非抽象方法,还可以为空

抽象类可以有构造函数,但是不能实例化

abstract可以和static共用吗?

abstract与static不能同时使用,static关键字修饰的成员是属于类的,而abstract一般是用来修饰普通方法目的是为了让子类继承后重写该方法,而static修饰的方法是不存在继承重写的。

final

- 当final修饰类时,该类不能被继承,例如java.lang.Math类就是一个final类,它不能被继承。

- final修饰的方法不能被重写,如果出于某些原因你不希望子类重写父类的某个方法,就可以用final关键字修饰这个方法。 但是可以重载,子类可以继承

- 当final用来修饰变量时,代表该变量不可被改变,一旦获得了初始值(必须初始化),该final变量的值就不能被重新赋值。如果是基本变量则值不能再改变,如果是引用变量则引用地址不能改变,但值可以改变。

interface

接口中的方法前的访问权限控制符默认为public,并且只能是public

在接口里面的变量默认都是public static final 的,它们是公共的、静态的、最终的常量,相当于全局常量,可以直接省略修饰符,实现类可以直接访问接口中的变量

访问修饰符:

| 关键字 | 同类 | 同包 | 子类 | 外包 |

|---|---|---|---|---|

| private | √ | |||

| default | √ | √ | ||

| protected | √ | √ | √ | |

| public | √ | √ | √ | √ |

变量修饰符不仅包括上述的访问修饰符,还有final、static

接口修饰符:public、default和abstract,Java1.8之后,接口允许定义static静态方法

jdk1.8后接口中用static或default修饰的方法可以有方法体

super

可以调用父类的方法和属性,private不行,private一般用get或者set方法来影响它的值(@lomlok)。

super()可以直接调用父类的构造方法,但是必须在子类的构造方法中,且要在第一行。

instanceof

是 Java 的保留关键字。它的作用是测试它左边的对象是否是它右边的类的实例,返回 boolean 的数据类型

static

- 可以修饰除了构造器之外的几大成员,比如类、方法、成员变量、内部类

- static修饰的部分会和类同时被加载。

- 被修饰部分不需要实例化就可以访问,

- 被修饰的对象不能访问实例化对象,否则可能引起未实例化完成就被访问出现的错误。

- 静态方法中没有this关键词,因为静态方法是和类同时被加载的,而this是随着对象的创建存在的。

多态、继承、封装(面向对象三大特征)

多态:

同一个方法的调用,由于对象的不同可能会有不同的行为。

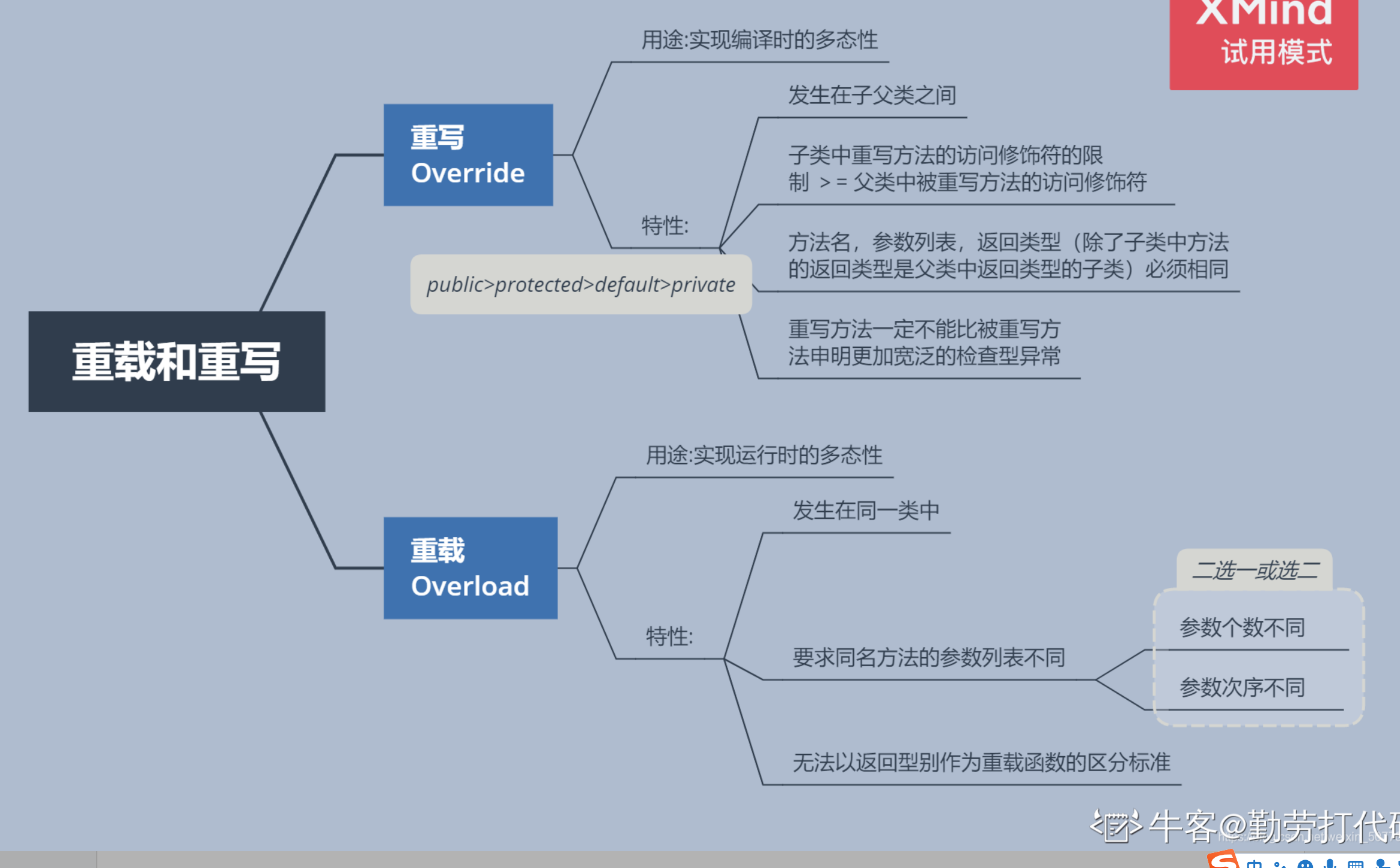

继承中的重载和重写():

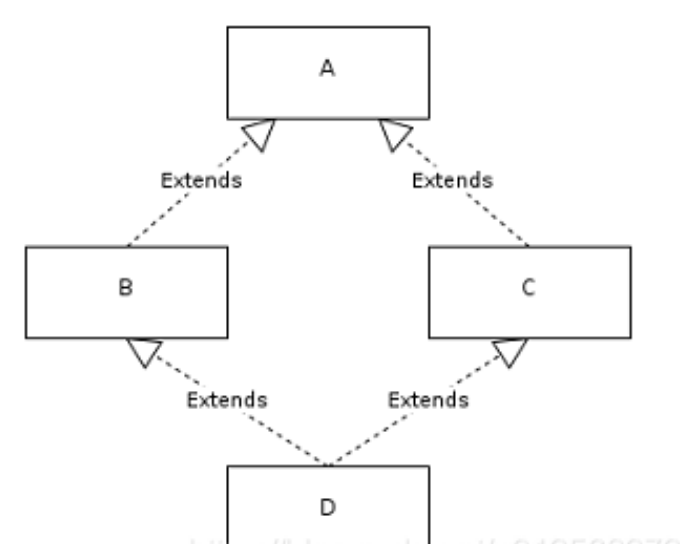

继承:父子继承,Object是公共父类,不能多继承,考虑钻石继承问题,多继承缺失的补充(内部类)

封装:隐藏内部实现,保留外部方法,分级public、default、protected、private

继承和组合的关系

继承是is a,优点是子类可以重写父类的方法来方便地实现对父类的扩展。

组合是has a,把要组合的类的对象加入到该类中作为自己的成员变量。

继承的缺点

- 父类内部实现对子类可见

- 子类从父类继承的方法在编译时就已经确定了,无法在运行期间改变从父类继承的方法的行为。

- 父类修改,子类要跟着修改,违背面向对象的低耦合思想。

组合

优点:

- 当前对象只能通过所包含的那个对象去调用其方法,所以所包含的对象的内部细节对当前对象时不可见的。

- 当前对象与包含的对象是一个低耦合关系,如果修改包含对象的类中代码不需要修改当前对象类的代码。

缺点:

- 容易产生过多的对象。

- 为了能组合多个对象,必须仔细对接口进行定义。

内部类

定义在类当中的一个类,好处是:

1.增强封装,把内部类隐藏在外部类当中,不允许其他类访问这个内部类

2.增加了代码维护性

3.内部类可以直接访问外部类当中的成员

4.每个内部类都能独立的继承一个接口的实现,所以无论外部类是否已经继承了某个(接口的)实现,对于内部类都没有影响。内部类使得多继承的解决方案变得完整

内部类的分类:

1.实例内部类:直接定义在类当中的一个类,在类前面没有任何一个修饰符

2.静态内部类:在内部类前面加上一个static,(可以不创建外部对象,直接使用,但只能访问外部的静态属性,其他可能没有被初始化)

3.局部内部类:定义在方法的内部类,是放在代码块或方法中的,不能有访问控制修饰符,且不能用static修饰

4.匿名内部类:属于局部内部的一种特殊情况

局部内部类和匿名内部类只能访问局部final变量:

生命周期问题,外部类结束后局部变量被销毁,如果可以访问外部类的局部变量就会导致空指针,解决措施是创建一个拷贝。如果局部变量的值在编译期间就可以确定,则直接在匿名内部里面创建一个拷贝。如果局部变量的值无法在编译期间确定,则通过构造器传参的方式来对拷贝进行初始化赋值。但是拷贝会出现数据不一致的问题,所以将其限制为final

非静态内部类为什么不能有静态成员变量和静态方法:

- static类型的属性和方法,在类加载的时候就会存在于内存中。

- 要想使用某个类的static属性和方法,那么这个类必须要加载到虚拟机中。

- 非静态内部类并不随外部类一起加载,只有在实例化外部类之后才会加载。

try-catch-finally

try中的返回值会存储到临时的栈中,等finally执行结束,再返回try的值。

try中的值如果被先执行的函数更新,不会影响临时的栈。

如果finally中有return语句,那么程序就return了,所以finally中的return是一定会被return的。

throws是用来声明一个方法可能抛出的所有异常信息,throw 是抛出一个异常

1 | public static void throwChecked(int a)throws Exception { |

单例模式

确保实例全局唯一,避免多次的创建和销毁。可以节约系统资源,控制实例数目。是一种设计模式。

懒汉、饿汉、get加锁的懒汉、双重检查锁

这是get加锁的懒汉,instance加上了volatile修饰,提供多线程情况下的可见性。get方法使用synchronized修饰,保证在实例创建完成前不会被其他线程调用,提供线程安全性。

1 | public class LazySingleton { // 保证 instance 在所有线程中同步 |

饿汉实例,利用final关键字,在一开始就创建了类实例

1 | public class HungrySingleton { |

双重检查锁,先判断对象是否实例化过了,这是一次检查,在加锁对象后,再判断一次,避免了创建多个实例。

1 | public class Singleton { |

volatile

volatile[ˈvɒlətaɪl]是Java提供的一种轻量级的同步机制。Java 语言包含两种内在的同步机制:同步块(或方法)和 volatile 变量,相比于synchronized[ˈsɪŋkrənaɪz](synchronized通常称为重量级锁),volatile更轻量级,因为它不会引起线程上下文的切换和调度。但是volatile 变量的同步性较差(有时它更简单并且开销更低),而且其使用也更容易出错。可以保证可见性,有序性,无法保证线程安全

并发特性

原子性:一个操作或者多个操作 要么全部执行并且执行的过程不会被任何因素打断,要么就都不执行。

可见性:当多个线程访问同一个变量时,一个线程修改了这个变量的值,其他线程能够立即看得到修改的值。

有序性:程序执行的顺序按照代码的先后顺序执行

volatile具有的特性

保证可见性,不保证原子性

(1)当写一个volatile变量时,JMM会把该线程本地内存中的变量强制刷新到主内存中去;(int a = b+1;例如这个变量的操作,并非原子操作)多线程情况下,线程A修改了共享变量,线程B中的变量副本确实会立即失效并重新加载,但是线程B中已执行的逻辑并不会重新执行(寄存器中的值不会重新计算),所以导致线程安全问题。

举例:在某一时刻线程1将i的值load取出来,放置到cpu缓存中,然后再将此值放置到寄存器A中,然后A中的值自增1(寄存器A中保存的是中间值,没有直接修改i,因此其他线程并不会获取到这个自增1的值)。如果在此时线程2也执行同样的操作,获取值i10,自增1变为11,然后马上刷入主内存。此时由于线程2修改了i的值,实时的线程1中的i10的值缓存失效,重新从主内存中读取,变为11。接下来线程1恢复。将自增过后的A寄存器值11赋值给cpu缓存i。这样就出现了线程安全问题。

(2)这个写会操作会导致其他线程中的volatile变量缓存无效。

禁止指令集重排

重排序是指编译器和处理器为了优化程序性能而对指令序列进行排序的一种手段,底层原理是通过内存屏障

(1)有依赖关系的不会被重排序,例如先初始化再赋值

(2)单线程下结果唯一,多线程可能会被重排序导致结果不一致

序列化

**序列化:**把对象转化为可传输的字节序列过程称为序列化。

**反序列化:**把字节序列还原为对象的过程称为反序列化。

序列化最终的目的是为了对象可以跨平台存储和进行网络传输。而我们进行跨平台存储和网络传输的方式就是IO,而我们的IO支持的数据格式就是字节数组。

在实现序列化和反序列化的时候,我们需要使用ObjectInputStream和ObjectOutputStream这两个流。其中,序列化时可以通过ObjectOutputStream的writeObject()输出对象序列,反序列化时可以通过ObjectInputStream的readObject()将序列恢复为对象。

使用transient修饰的变量不会被序列化,对象序列化的所属类需要实现Serializable接口

序列化的目的是将对象中的数据(成员变量)转为字节序列,和成员方法无关。为了正确地序列化某个对象,需要这个对象的类符合如下规则:

- 该对象中引用类型的成员变量也必须是可序列化的。

- 该类的直接或间接的父类,要么具有无参构造器,要么也是可序列化的。

- 一个对象只会被序列化一次,再次序列化时仅仅会输出它的序列号而已。

序列化的几种方案

1.Java原生序列化方式,主要由ObjectInputStream和ObjectOutputStream实现

2.FastJson序列化

3.Json序列化jackson

4.ProtoBuff序列化

集合

HashMap

特性

HashMap是一个插入慢、查询快的数据结构

扩容机制

扩容时机:

- 如果数组为空,则进行首次扩容。

- 将元素接入链表后,如果数组长度小于64,且链表长度达到8则扩容。

- 添加后,如果数组中元素超过阈值,即比例超出限制(默认为0.75),则扩容。

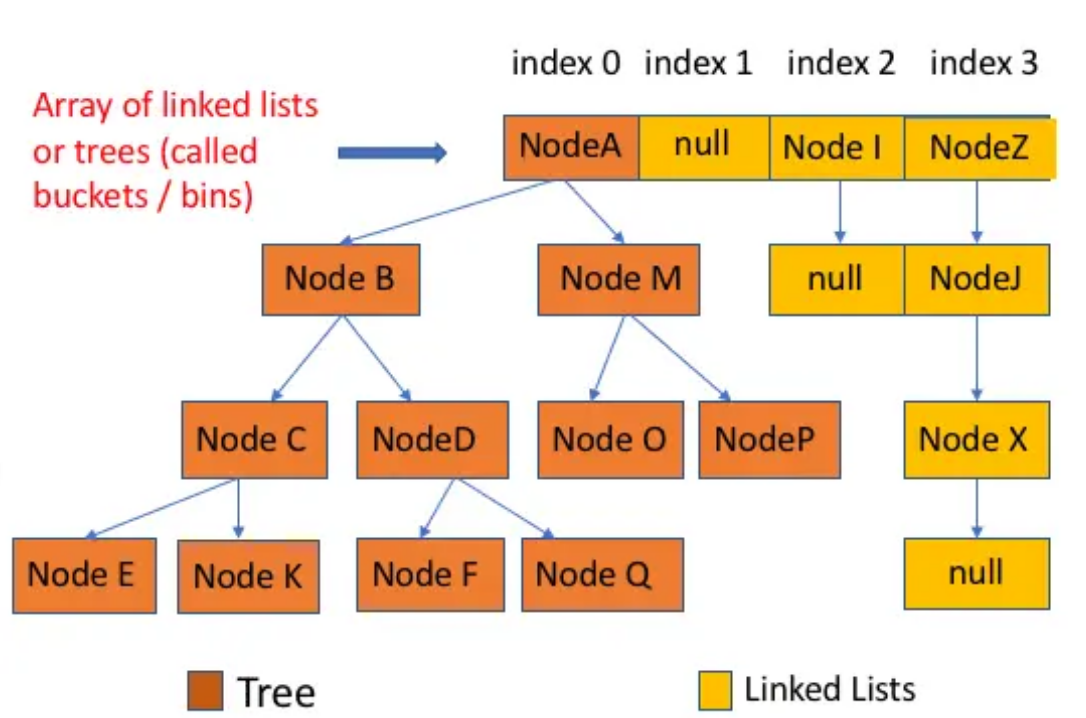

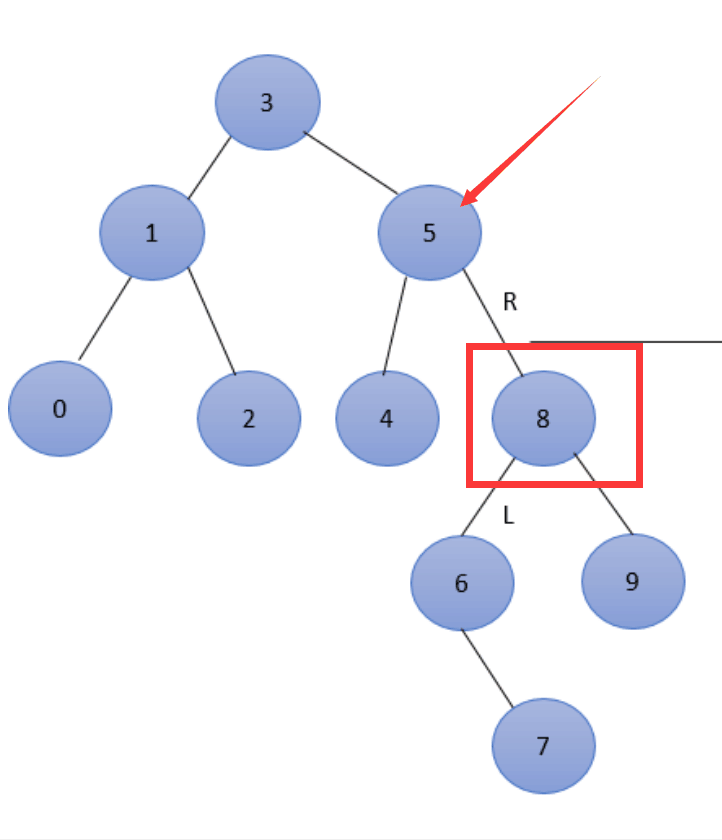

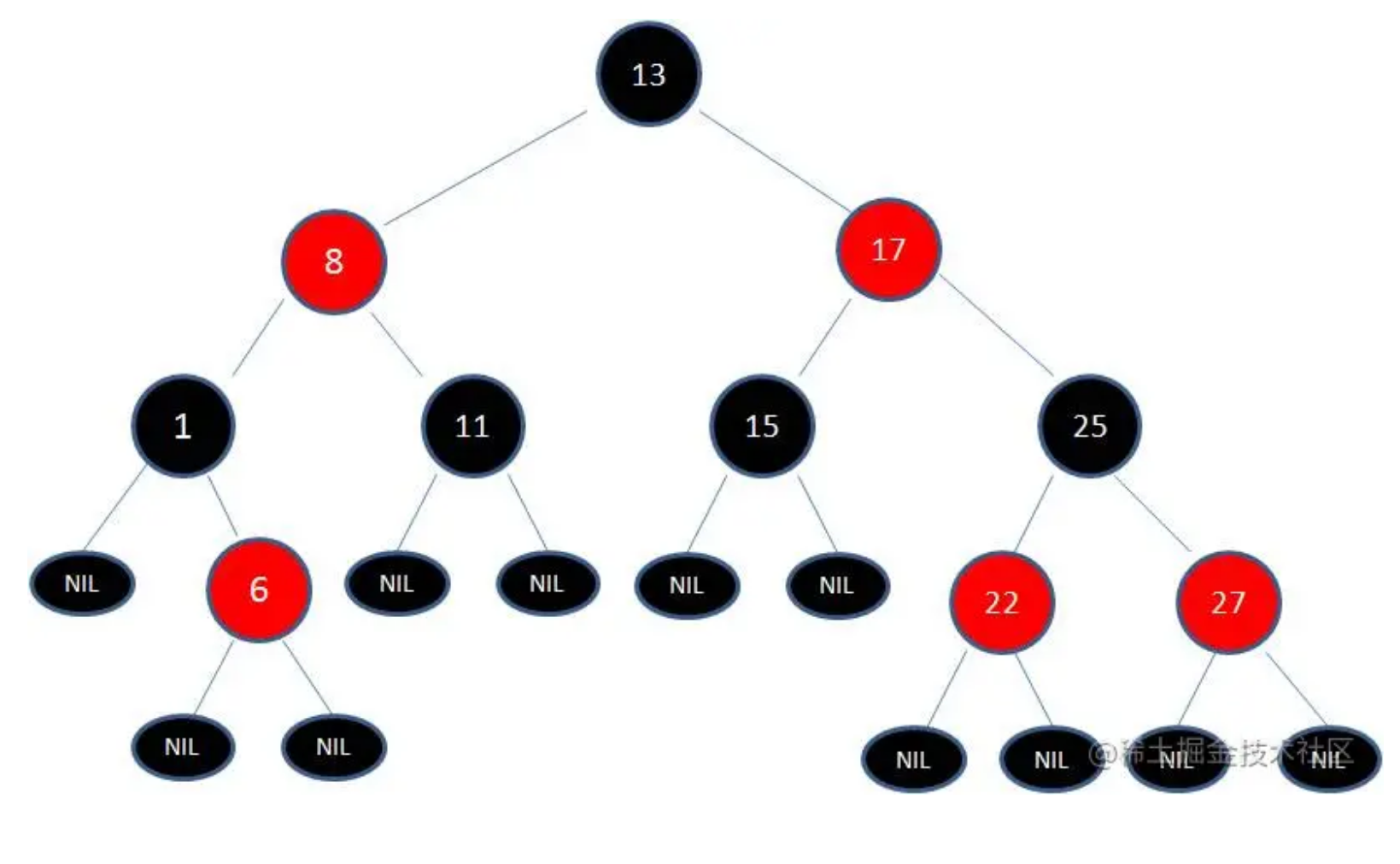

JDK1.8 之前 HashMap 由 数组+链表 组成的,数组是 HashMap 的主体,链表则是主要为了解决哈希冲突而存在的(“拉链法”解决冲突)。 JDK1.8 以后的 HashMap 在解决哈希冲突时有了较大的变化,当链表长度大于阈值(默认为 8)(将链表转换成红黑树前会判断,如果当前数组的长度小于 64,那么会选择先进行数组扩容,而不是转换为红黑树)时,将链表转化为红黑树,以减少搜索时间。

HashMap 默认的初始化大小为 16。之后每次扩充,容量变为原来的 2 倍。并且, HashMap 总是使用 2 的幂作为哈希表的大小。原因是2的n次方可以减小碰撞

index0-3就是存储桶,是数组中的元素,也是DEFAULT_INITIAL_CAPACITY

退化条件

- 扩容 resize( ) 时,红黑树拆分成的 树的结点数小于等于临界值6个,则退化成链表。

- 移除节点时,在红黑树的root节点为空或者root的右节点、root的左节点、 root左节点的左节点为空时,退化成链表

hash方法

JDK 1.8 的 hash 方法(扰动函数),目的是通过去除原来的HashCode的特征来减小碰撞

1 | static final int hash(Object key) { |

在这个方法中将 key 的 hashcode 右移 16 位,然后按位异或。异或算法是相同为 0,不同为 1 。

右移 16 位以后,原来的高 16 位就到了低 16 位上,再与原来的数异或,就相当于高 16 位与低 16 位异或。

因此 hash 算法的作用就是高 16 位不变,低 16 位和高 16 位做异或。

这种方式保证高位也能参加到运算,增大散列程度,让数据分布更均匀。

HashMap 通过 key 的 hashCode 经过扰动函数处理过后得到 hash 值,然后通过 (n - 1) & hash 判断当前元素存放的位置(这里的 n 指的是数组的长度),如果当前位置存在元素的话,就判断该元素与要存入的元素的 hash 值以及 key 是否相同,如果相同的话,直接覆盖,不相同就通过拉链法解决冲突。

为什么是length-1不是length?

n - 1的原因是16是10000 15是01111。16与任何数只能是0或者16。15与任何数等于小于16的任何数本身。

为什么容量是2的n次方?

2的n次方一定是最高位1其它低位是0,

这样减1的时候才能得到01111这样都是1的二进制。

loadFactor 负载因子

loadFactor 负载因子是控制数组存放数据的疏密程度,loadFactor 越趋近于 1,那么 数组中存放的数据(entry)也就越多,也就越密,也就是会让链表的长度增加。loadFactor 太大导致查找元素效率低,太小导致数组的利用率低,存放的数据会很分散。loadFactor 的默认值为 0.75f 是官方给出的一个比较好的临界值。

临界值(threshold) = 负载因子(loadFactor) * 容量(capacity)

时间换空间 或者 空间换时间的例子

其他特性

HashMap是无序的,但是可以借助TreeMap进行排序,TreeSet依靠TreeMap实现,所以可以用TreeSet排序

为什么HashMap线程不安全

jdk1.7中扩容时会造成死循环和数据丢失:

扩容时HashMap重新定位每个桶的下标,并采用头插法将元素迁移到新数组中。头插法会将链表的顺序翻转,这也是形成死循环的关键点。

当线程A执行一部分transfer的代码后,时间片耗尽并交给线程B执行,线程B在执行完transfer的代码后又轮到线程A,通过上下文的切换,线程A从未执行处开始执行,用头插法插入数据。但是B已经处理过一次,所以在某个Hash桶中的最后一个元素本来指向null,但是由于翻转后,指向了前一个节点,造成了死循环。并且过程中,由于部分节点已经处理过了,会造成节点丢失。

jdk1.8中会发生数据覆盖的情况:

JDK1.8 中,由于多线程对HashMap进行put操作,调用了HashMap#putVal(),具体原因:假设两个线程A、B都在进行put操作,并且hash函数计算出的插入下标是相同的,当线程A执行完hash碰撞的判断后被挂起,B拿到时间片并且正常put,等到A重新拿到时间片的时候继续从未执行的代码开始,不会再检测Hash碰撞。所以同样写入。B线程写入内容被覆盖。

LinkedHashMap

在HashMap中,元素的迭代顺序是无序的,不可控的,但是LinkedHashMap使用双端队列来存储元素。在HashMap.Entry<K,V> 的基础上又添加了两个属性after和before,分别表示下一个节点和前一个节点,正是这些额外的操作,才可以让LinkedHashMap变得有序

HashSet

是基于HashMap实现的,默认构造函数是构建一个初始容量为16,负载因子为0.75 的HashMap。封装了一个 HashMap 对象来存储所有的集合元素,所有放入 HashSet 中的集合元素实际上由 HashMap 的 key 来保存,而 HashMap 的 value 则存储了一个 PRESENT,它是一个静态的 Object 对象。

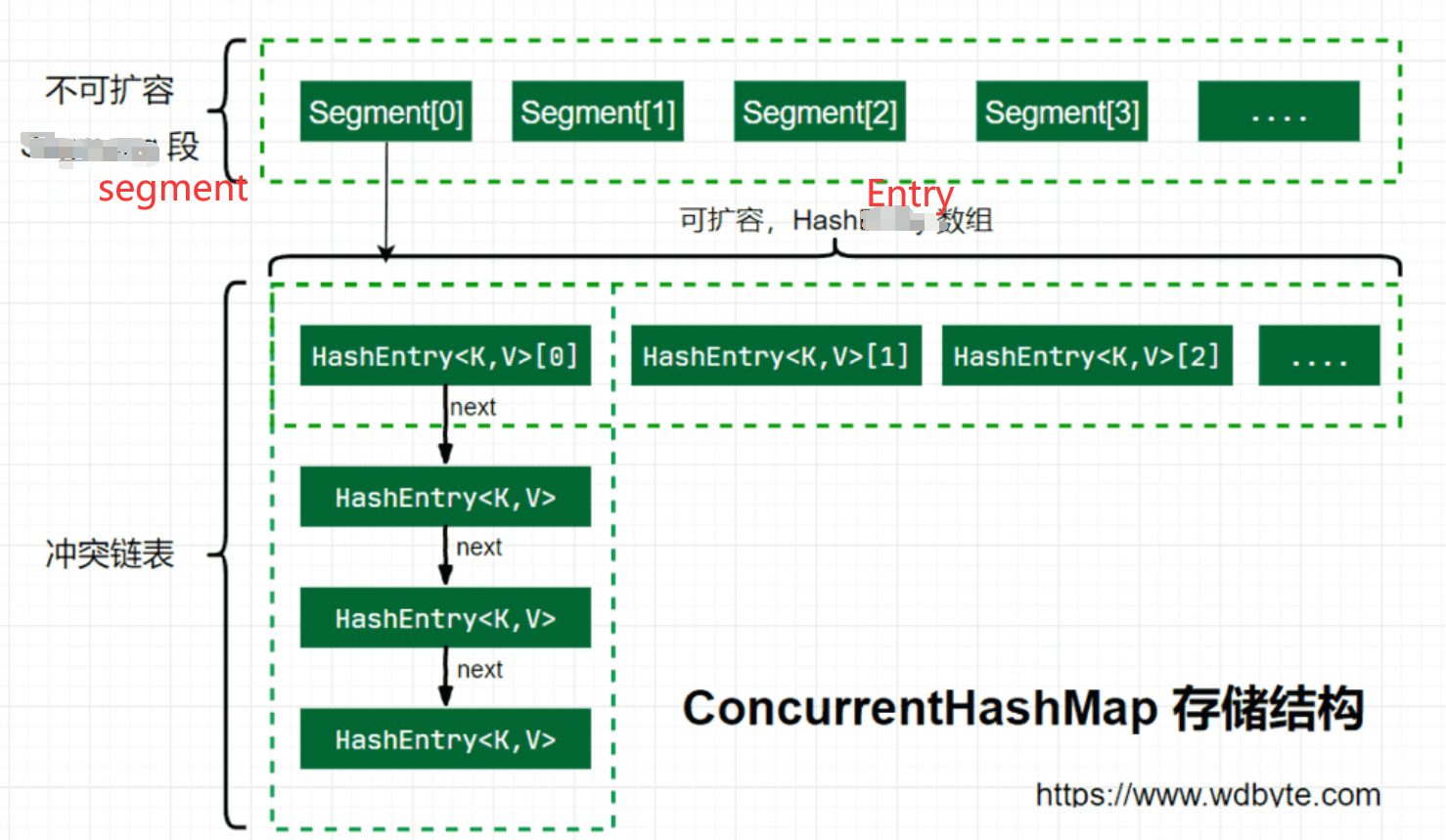

ConcurrentHashMap

Java 7 中 ConcurrentHashMap 的存储结构如图,ConcurrnetHashMap 由很多个 Segment 组合,而每一个 Segment 是一个类似于 HashMap 的结构,所以每一个 HashMap 的内部可以进行扩容。但是 Segment 的个数一旦初始化就不能改变,默认 Segment 的个数是 16 个,也可以认为 ConcurrentHashMap 默认支持最多 16 个线程并发。

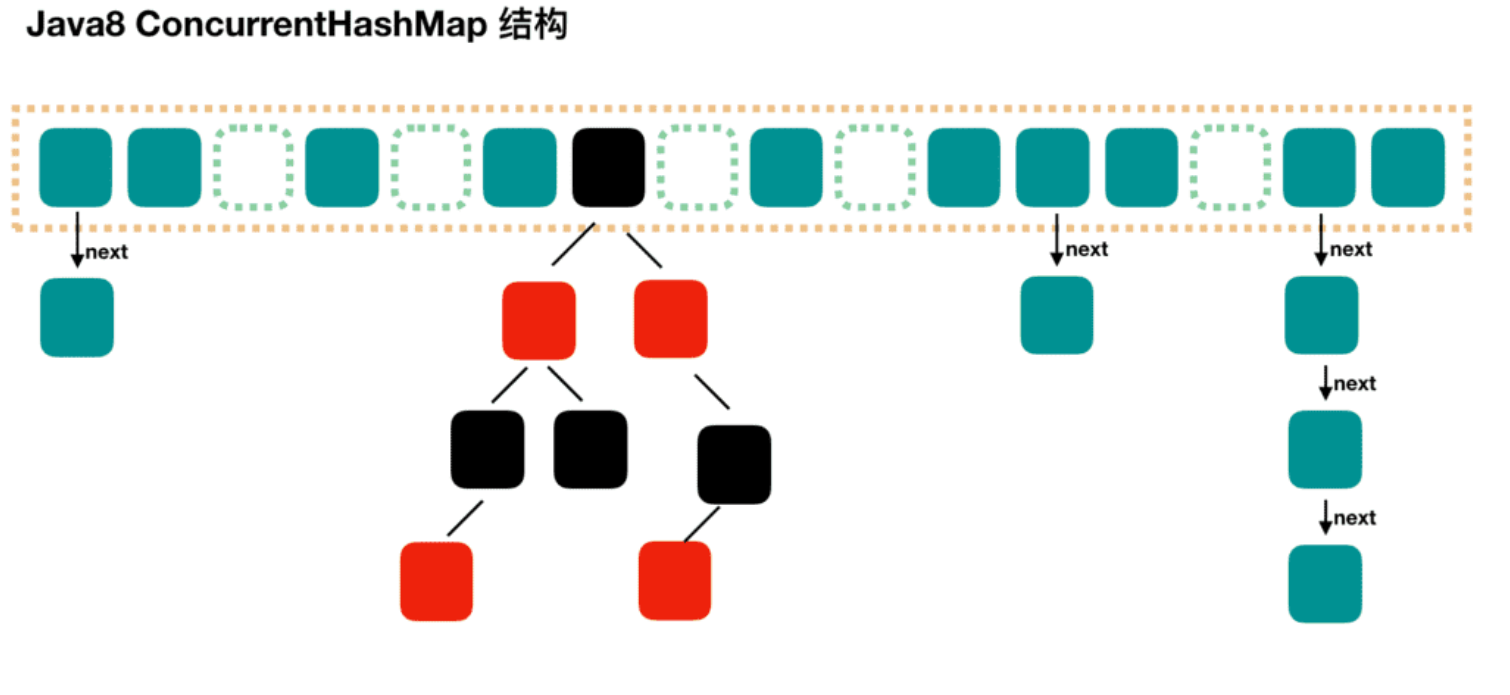

java1.8中是Node 数组 + 链表 / 红黑树。抛弃了segment,采用了 CAS + synchronized 来保证并发安全性。当冲突链表达到一定长度时,链表会转换成红黑树。synchronized 只锁定当前链表或红黑二叉树的首节点,这样只要 hash 不冲突,就不会产生并发,效率又提升 N 倍。

ConcurrentHashMap 的初始化是通过自旋和 CAS 操作完成的,并且put加锁处理时锁的是头结点,扩容也一样,并且支持多个线程同时扩容,提高并发能力。在扩容时仍然可以访问。

Hashtable

Hashtable 不允许重复 key,value会被覆盖

- 插入null:HashMap允许有一个键为null,允许多个值为null;但HashTable不允许键或值为null;

- 线程安全:HashTable是线程安全的类,很多方法都是用synchronized修饰,但同时因为加锁导致并发效率低下,单线程环境效率也十分低;

- 长度:HashTable底层数组长度可以为任意值,这就造成了hash算法散射不均匀,容易造成hash冲突,默认为11;

- 结构:HashTable一直都是数组+链表

- 继承关系:HashTable继承自Dictionary类;而HashMap继承自AbstractMap类;

ArrayList

以无参数构造方法创建 ArrayList 时,实际上初始化赋值的是一个空数组。当真正对数组进行添加元素操作时,才真正分配容量。即向数组中添加第一个元素时,数组容量扩为 DEFAULT_CAPACITY =10。扩容的时机是数组被填满。如果是有参构造,则不需要扩容。

最大的容量为Integer.MAX_VALUE

右移一位相当于除 2

int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1),所以 ArrayList 每次扩容之后容量都会变为原来的 1.5 倍左右(oldCapacity 为偶数就是 1.5 倍,否则是 1.5 倍左右)! 奇偶不同,比如 :10+10/2 = 15, 33+33/2=49。如果是奇数的话会丢掉小数

通过Arrays.copyOf()方法拷贝。

为什么线程不安全?

同时赋值可能会导致值被覆盖,同时add元素可能会导致数组越界

ArrayList 与 LinkedList 区别

- 是否保证线程安全:

ArrayList和LinkedList都是不同步的,也就是不保证线程安全; - 底层数据结构:

Arraylist底层使用的是Object数组;LinkedList底层使用的是 双向链表 数据结构(JDK1.6 之前为循环链表,JDK1.7 取消了循环。注意双向链表和双向循环链表的区别) - 插入和删除是否受元素位置的影响:

ArrayList采用数组存储,所以插入和删除元素的时间复杂度受元素位置的影响。 比如:执行add(E e)方法的时候,ArrayList会默认在将指定的元素追加到此列表的末尾,这种情况时间复杂度就是 O(1)。但是如果要在指定位置 i 插入和删除元素的话(add(int index, E element))时间复杂度就为 O(n-i)。因为在进行上述操作的时候集合中第 i 和第 i 个元素之后的(n-i)个元素都要执行向后位/向前移一位的操作。LinkedList采用链表存储,所以,如果是在头尾插入或者删除元素不受元素位置的影响(add(E e)、addFirst(E e)、addLast(E e)、removeFirst()、removeLast()),时间复杂度为 O(1),如果是要在指定位置i插入和删除元素的话(add(int index, E element),remove(Object o)), 时间复杂度为 O(n) ,因为需要先移动到指定位置再插入。

- 是否支持快速随机访问:

LinkedList不支持高效的随机元素访问,而ArrayList支持。快速随机访问就是通过元素的序号快速获取元素对象(对应于get(int index)方法)。 - 内存空间占用:

ArrayList的空间浪费主要体现在在 list 列表的结尾会预留一定的容量空间,而 LinkedList 的空间花费则体现在它的每一个元素都需要消耗比 ArrayList 更多的空间(因为要存放直接后继和直接前驱以及数据)。

线程安全的Map

有hashtable和ConcurrentHashMap

hashtable的话是在所有操作中都加了syncronized关键字,这就相当于给整张hash表上了锁,这样的代价太大了,如果一个线程访问那么其他线程只能等待,在并发条件下的效果就非常差了

ConcurrentMap的话是分段(segment,jdk1.7)加锁,给每个entry加上锁,这样就保证访问一个entry时不会影响其他。jdk1.8用cas+syncronized方法,锁住的是链表或者红黑树头结点。

Hash解决冲突的办法

开放定址

线性探测再散列、平方探测、伪随机探测(因为有一个数作为种子,只是符合随机的均匀、独立特征,但并不完全是随机)

一旦发生了冲突,就去寻找下一个空的散列地址,只要散列表足够大,空的散列地址总能找到,并将记录存入。

再哈希

用另外一个哈希函数的方式来处理冲突,增加了计算时间

链地址法

每个哈希表节点都有一个next指针,多个哈希表节点可以用next指针构成一个单向链表,被分配到同一个索引上的多个节点可以用这个单向链表连接起来

建立公共溢出区

将哈希表分为基本表和溢出表两部分,凡是和基本表发生冲突的元素,一律填入溢出表

CAS(无锁算法)

CAS(Compare And Swap )是乐观锁的一种实现方式,是一种轻量级锁,实际存放值和预期值一致时才做更改。

- V:当前内存地址实际存放的值;

- O:内存存放预期值(预期值就是线程保留的副本);

- N:更新的新值。

**ABA问题:**出现修改,又改回去。

加版本号

synchronized

Synchronized在Java JVM里的实现是基于进入和退出Monitor对象来实现方法同步和代码块同步的。monitor enter指令是在编译后插入到同步代码块的开始位置,而monitor exit是插入到方法结束处和异常处,JVM要保证每个monitor enter必须有对应的monitor exit与之配对。任何对象都有一个monitor与之关联,当且一个monitor被持有后,它将处于锁定状态。线程执行到monitor enter指令时,将会尝试获取对象所对应的monitor的所有权,即尝试获得对象的锁。

synchronized用的锁是存在Java对象头里的。

对象头包含三部分

- Mark Word:用来存储对象的hashCode及锁信息

- Class Metadata Address:用来存储对象类型的指针

- Array length:用来存储数组对象的长度

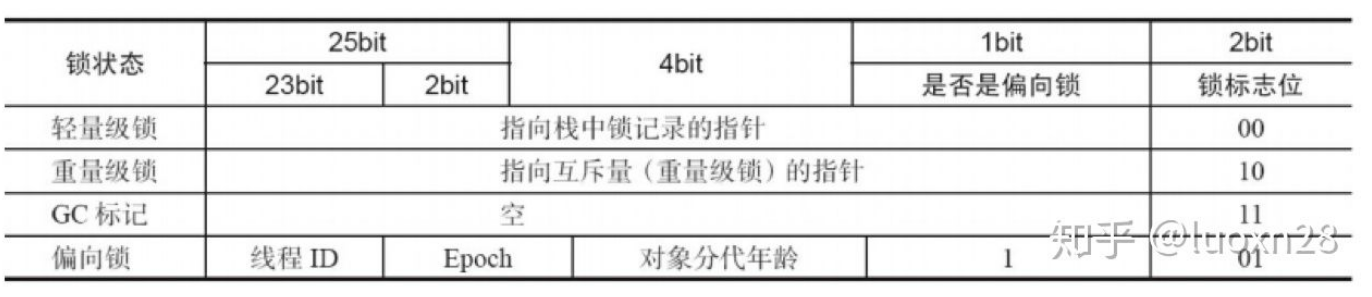

如果对象是数组类型,则虚拟机用3个字宽(Word)存储对象头,如果对象是非数组类型,则用2字宽存储对象头。在32位虚拟机中,1字宽等于4字节,即32bit。数组类多一个字节用于存储数组长度,也就是说程序获取数组长度的时间复杂度为O(1)。在运行期间,Mark Word里存储的数据会随着锁标志位的变化而变化。Mark Word可能变化为存储以下4种数据:

synchronized是基于悲观锁的,当一个线程试图访问同步代码块时,它首先必须得到锁,退出或抛出异常时必须释放锁。

- 对于普通同步方法加锁时,锁是当前实例对象

- 对于静态同步方法加锁时,锁是当前类的Class对象

- 对于同步方法块加锁时,锁是Synchonized括号里配置的对象

当线程企图访问临界资源时,先会查看该临界资源当前是否已被加锁,如果没有被加锁,则对该临界资源加锁,并进入该同步块或方法,加锁后,其他线程也就无法访问该临界资源了。所以判定获取了一个内部锁的标准为:进入该同步区域

同步块:有synchronized修饰符修饰的语句块,被该关键词修饰的语句块,将加上内置锁。实现同步。例:synchronized(Object o ){}

同步块存在的目的是尽可能的降低同步部分对效率的影响。当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,另一个线程仍然可以访问该object中的非synchronized(this)同步代码块。

锁升级

jdk1.6为了减少获得锁和释放锁带来的性能消耗,引入了“偏向锁”和“轻量级锁”

偏向锁

在锁对象的对象头中有个ThreadId字段, 这个字段如果是空的,第一次获取锁的时候,就将自身的ThreadId写入到锁的ThreadId字内,将锁头内的是否偏向锁的状态位置1。这样下次获取锁的时候,直接检查ThreadId是否和自身线程Id一致,如果一致,则认为当前线程已经获取了锁,因此不需再次获取锁,略过了轻量级锁和重量级锁的加锁阶段。提高了效率。偏向锁是单线程下的锁优化。

轻量级锁

偏向锁是单线程下的锁优化,这个就说多线程下的锁优化了,当有多个线程竞争同一个临界资源,这个时候偏向锁就会被撤(这个步骤也是十分消耗资源的),然后升级为轻量级锁。如果成功,当前线程获得锁,如果失败,表示其他线程竞争锁,当前线程便尝试使用自旋来获取锁。自旋锁默认的次数为 10,超过后锁升级为重量级锁。

重量级锁

重量级锁也就是普通的悲观锁,竞争锁失败会阻塞等待唤醒再次竞争。

使用重量级锁产生的性能消耗,包括系统调用引起的内核态与用户态切换、线程阻塞造成的线程切换等

| 锁 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 偏向锁 | 加锁和解锁不需要额外的消耗,和执行非同步方法相比仅存在纳秒级的差距 | 如果线程间存在锁竞争,会带来额外的锁撤销的消耗 | 适用于只有一个线程访问同步块场景 |

| 轻量级锁 | 竞争的线程不会阻塞,提高了程序的响应速度 | 如果始终得不到索竞争的线程,使用自旋会消耗CPU | 追求响应速度,同步块执行速度非常快 |

| 重量级锁 | 线程竞争不使用自旋,不会消耗CPU | 线程阻塞,响应时间缓慢 | 追求吞吐量,同步块执行速度较长 |

锁降级

发生锁升级后,偏向锁就会被禁用。

与Lock的区别

- synchronized是Java关键字,在JVM层面实现加锁和解锁;Lock是一个接口,在代码层面实现加锁和解锁。

- synchronized可以用在代码块上、方法上;Lock只能写在代码里。

- synchronized在代码执行完或出现异常时自动释放锁;Lock不会自动释放锁,需要在finally中显示释放锁。

- synchronized会导致线程拿不到锁一直等待;Lock可以设置获取锁失败的超时时间。

- synchronized无法得知是否获取锁成功;Lock则可以通过tryLock得知加锁是否成功。

- synchronized锁可重入(可重复可递归调用的锁,还有Re entrant Lock也是可重入)、不可中断、非公平;Lock锁可重入、可中断、可公平/不公平,并可以细分读写锁以提高效率。

非公平锁:每个线程获取锁的顺序是随机的,并不会遵循先来先得的规则,任何线程在某时刻都有可能直接获取并拥有锁。非公平锁有更高的吞吐率,省略了排队时间,理念是相同时间内执行更多的任务。

Lock

JDK1.5以后引入的补充synchronized的接口,ReentrantLock是最经典的实现,Lock依赖于AQS。

线程阻塞于synchronized的监视器锁时会进入阻塞状态,而线程阻塞于Lock锁时进入的却是等待状态,这是因为Lock接口实现类对于阻塞的实现均使用了LockSupport类中的相关方法。

lock与Condition(条件等待)结合,可以创建多个条件队列,因为不同的条件不满足而阻塞的线程都可以放到不同的队列里, 这样就可以做到按需排队,按需通知。

AQS

AQS(AbstractQueuedSynchronizer)是线程同步器,是用来构建锁的基础框架,Lock实现类都是基于AQS实现的。AQS是基于模板方法模式进行设计的,所以锁的实现需要继承AQS并重写它指定的方法。AQS内部定义了一个FIFO的队列来实现线程的同步,同时还定义了同步状态来记录锁的信息。

核心思想:通过一个volatile修饰的int属性state代表同步状态,例如0是无锁状态,1是上锁状态。多线程竞争资源时,通过CAS的方式来修改state,例如从0修改为1,修改成功的线程即为资源竞争成功的线程,将其设为exclusiveOwnerThread,也称【工作线程】,资源竞争失败的线程会被放入一个FIFO的队列中并挂起休眠,当exclusiveOwnerThread线程释放资源后,会从队列中唤醒线程继续工作,循环往复。

CLH队列:一个虚拟的双向队列,虚拟的双向队列即不存在队列实例,仅存在节点之间的关联关系。

简而言之:AQS就是基于CLH队列,用volatile修饰共享变量state,线程通过CAS去改变状态符,成功则获取锁成功,失败则进入等待队列,等待被唤醒。

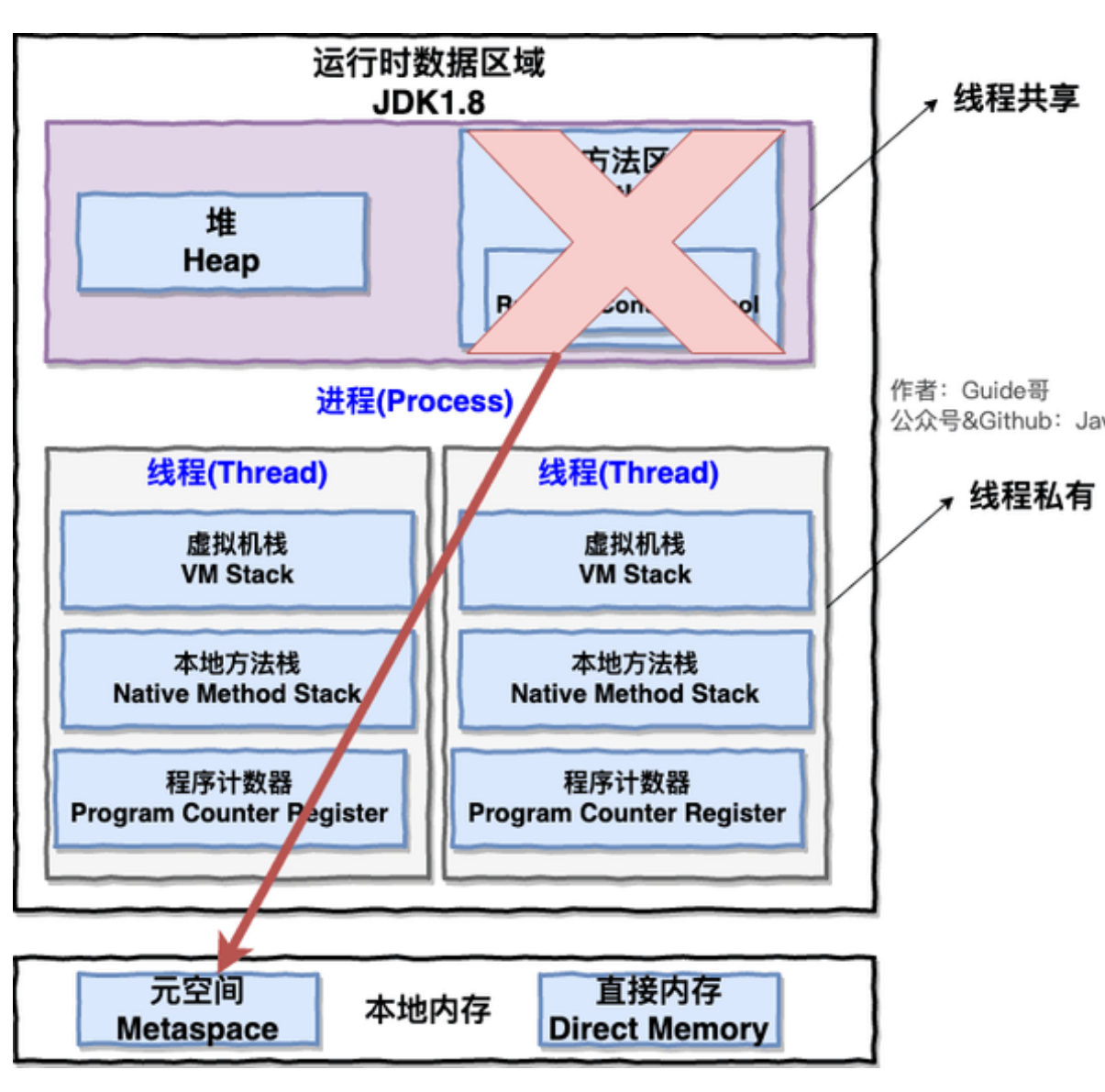

JVM

内存区域

jdk1.8中相较于之前版本,将方法区以及其中涵盖的运行时常量池放进了直接内存,并且命名为元空间。

JVM由三部分组成:类加载子系统、执行引擎、运行时数据区。

- 类加载子系统:可以根据指定的全限定名来载入类或接口。

- 执行引擎:负责执行那些包含在被载入类的方法中的指令。

- 运行时数据区:当程序运行时,JVM需要内存来存储许多内容,例如:字节码、对象、参数、返回值、局部变量、运算的中间结果等等。JVM会把这些东西都存储到运行时数据区中,以便于管理。而运行时数据区又可以分为方法区、堆、虚拟机栈、本地方法栈、程序计数器。

程序计数器(PC寄存器)

- 流程控制:字节码解释器通过改变程序计数器来依次读取指令,从而实现代码的流程控制,如:顺序执行、选择、循环、异常处理。

- 保留现场(保留上下文):在多线程的情况下,程序计数器用于记录当前线程执行的位置,从而当线程被切换回来的时候能够知道该线程上次运行到哪儿了。

还可以用这两个特性回答为什么是私有的

程序计数器是唯一一个不会出现 OutOfMemoryError 的内存区域,它的生命周期随着线程的创建而创建,随着线程的结束而死亡。

Java虚拟机栈

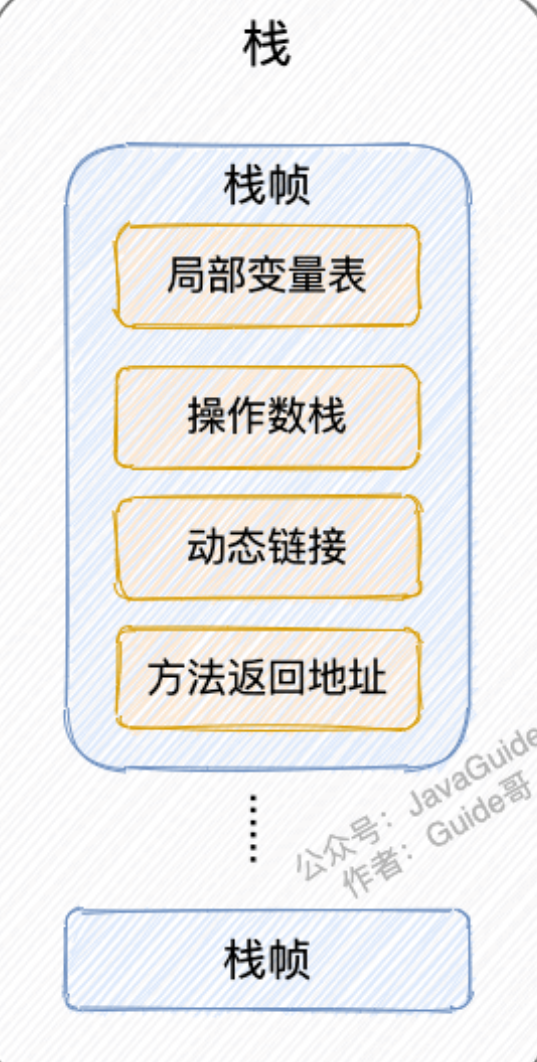

除了一些 Native 方法调用是通过本地方法栈实现的,其他所有的 Java 方法调用都是通过栈来实现的(也需要和其他运行时数据区域比如程序计数器配合)

方法调用的数据需要通过栈进行传递,每一次方法调用都会有一个对应的栈帧被压入栈中,每一个方法调用结束后,都会有一个栈帧被弹出。

栈由一个个栈帧组成,而每个栈帧中都拥有:局部变量表、操作数栈、动态链接、方法返回地址。和数据结构上的栈类似,两者都是先进后出的数据结构,只支持出栈和入栈两种操作。

局部变量表:用于存放方法参数和方法内定义的局部变量。局部变量表的容量以变量槽(Variable Slot)为最小单位,Java虚拟机规范并没有定义一个槽所应该占用内存空间的大小,但是规定了一个槽应该可以存放一个32位以内的数据类型。

操作数栈:主要作为方法调用的中转站使用,用于存放方法执行过程中产生的中间计算结果。另外,计算过程中产生的临时变量也会放在操作数栈中。

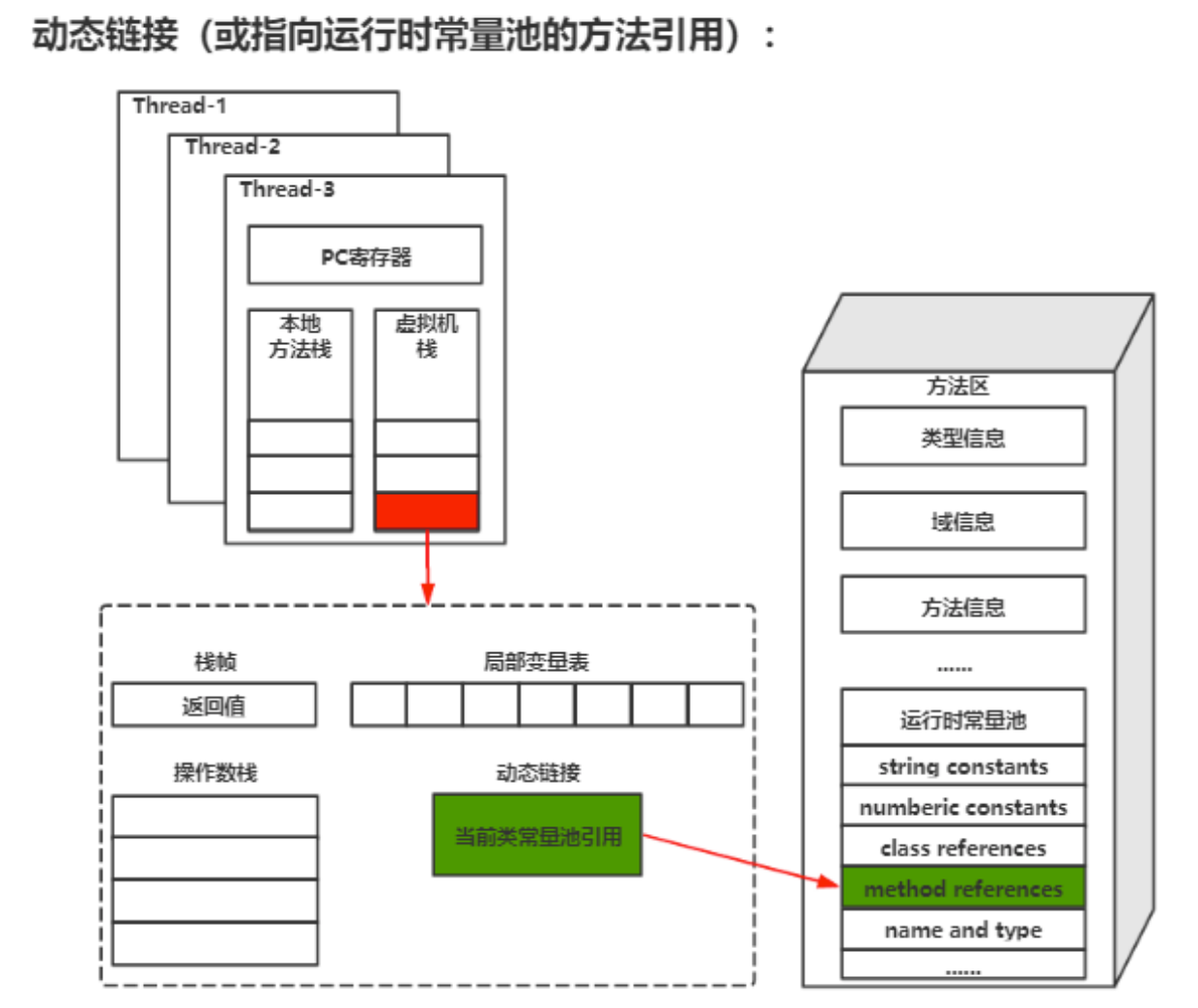

动态链接:主要服务一个方法需要调用其他方法的场景。在 Java 源文件被编译成字节码文件时,所有的变量和方法引用都作为符号引用(Symbilic Reference)保存在 Class 文件的常量池里。当一个方法要调用其他方法,需要将常量池中指向方法的符号引用转化为其在内存地址中的直接引用。动态链接的作用就是为了将符号引用转换为调用方法的直接引用。

方法返回:分两种,一种是正常退出,根据字节码指令确定有无返回值,另一种是异常退出,没有异常处理器就会直接异常退出。无论方法采用何种方式退出,在方法退出后都需要返回到方法被调用的位置,程序才能继续执行,方法返回时可能需要在当前栈帧中保存一些信息,用来帮他恢复它的上层方法执行状态。

返回的具体操作有:恢复上层方法的局部变量表和操作数栈,把返回值(如果有的话)压入调用者的操作数栈中,调整PC计数器的值以指向方法调用指令后的下一条指令。

本地方法栈

和虚拟机栈所发挥的作用非常相似,区别是: **虚拟机栈为虚拟机执行 Java 方法 (也就是字节码)服务,而本地方法栈则为虚拟机使用到的 Native 方法服务。**本地方法被执行的时候,在本地方法栈也会创建一个栈帧,用于存放该本地方法的局部变量表、操作数栈、动态链接、出口信息。

目的是与操作系统交互、与java环境交互

堆,又称 GC 堆(Garbage Collected Heap)

Java 虚拟机所管理的内存中最大的一块,Java 堆是所有线程共享的一块内存区域,在虚拟机启动时创建。**此内存区域的唯一目的就是存放对象实例,几乎所有的对象实例以及数组都在这里分配内存。**同时,堆也是垃圾回收的主要区域,因此也被称作 GC 堆(Garbage Collected Heap)

逃逸分析:jdk1.7及以后,如果某些方法中的对象引用没有被返回或者未被外面使用(也就是未逃逸出去),那么对象可以直接在栈上分配内存。

方法区

方法区属于是 JVM 运行时数据区域的一块逻辑区域,是各个线程共享的内存区域。当虚拟机要使用一个类时,它需要读取并解析 Class 文件获取相关信息,再将信息存入到方法区。方法区会存储已被虚拟机加载的 类信息、字段信息、方法信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等数据。

类信息

对每个加载的类型(类class、接口interface、枚举enum、注解annotation),存储全名、父类(interface或是java.lang.object,没有父类)、类型的修饰符(public,abstract,final的某个子集)、类型直接接口的一个有序列表。

域信息

JVM必须在方法区中保存类型的所有域的相关信息以及域的声明顺序。域(就是字段,或者说是属性)的相关信息包括:域名称、域类型、域修饰符(public,private,protected,static,final,volatile,transient的某个子集)。

方法信息

方法的名称、返回类型、修饰符、以及方法的字节码(bytecodes)、操作数栈、局部变量表及大小(abstract和native方法除外)和异常表(abstract和native方法除外),每个异常处理的开始位置、结束位置、代码处理在程序计数器中的偏移地址、被捕获的异常类的常量池索引

运行时常量池

运行时常量池就是类被JVM加载后在JVM中的版本。有一点儿区别就是常量池只有类文件在编译的时候才会产生,而且是存储在类文件中的。而运行时常量池是在方法区,而且可在JVM运行期间动态向运行时常量池中写入数据。

字符串常量池

jdk1.6,存放在永生代,1.7开始字符串常量池在堆的old区,字符串在Young的Eden区产生。其不仅可以存字符串常量,还可以存字符串对象的引用。移动的原因是因为永久代(方法区实现)的 GC 回收效率太低,只有在整堆收集 (Full GC)的时候才会被执行 GC。

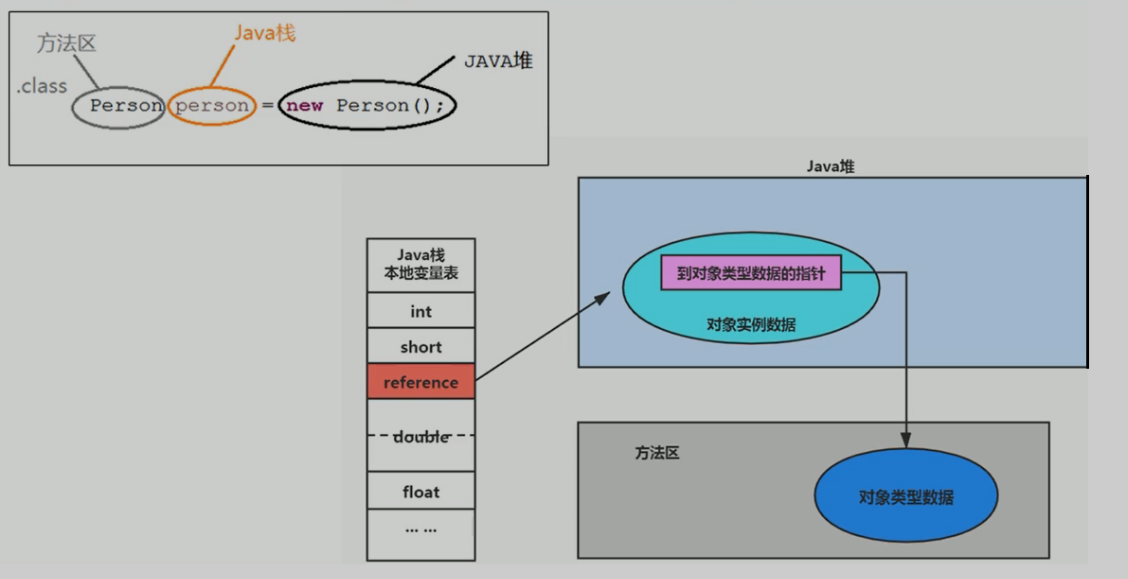

堆、栈、方法区的关系

- Person:存放在元空间,也可以说方法区;

- person:存放在Java栈的局部变量表中;

- new Person():存放在Java堆中。

类的变量存储位置

静态成员变量:JDK8之前,静态成员变量确实存放在方法区,但JDK8之后就取消了“永久代”,取而代之的是“元空间”,永久代中的数据也进行了迁移,静态成员变量迁移到了堆中

其他成员变量:属性的实际存放位置要看是基本数据类型还是引用数据类型,基本数据类型应该是常量池,引用数据类型放在堆区,对象持有的是引用。

垃圾回收

区域分类

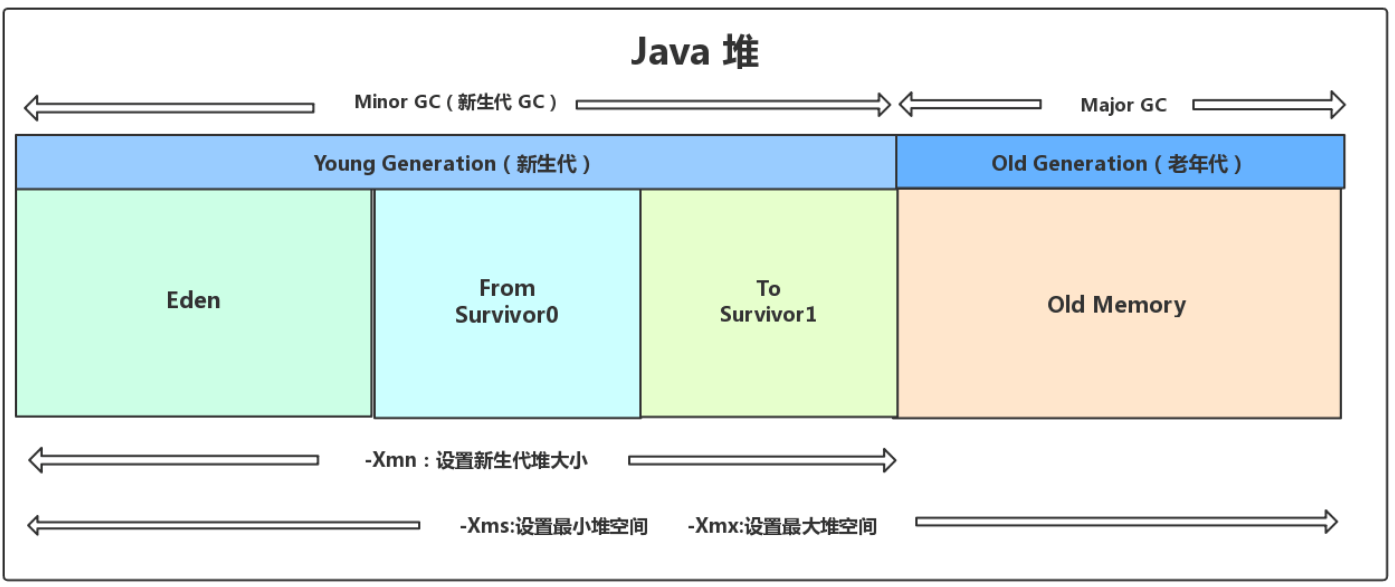

Eden 区、From Survivor0(“From”) 区、To Survivor1(“To”) 区都属于新生代,Old Memory 区属于老年代。

Eden、Survivor0、Survivor1比例为8:1:1

在1.7中还有永生代,1.8中将永生代变为了存储在内存的元空间。

大部分情况,对象都会首先在 Eden 区域分配,在一次新生代垃圾回收后,如果对象还存活,则会进入 s0 或者 s1,并且对象的年龄还会加 1(Eden 区->Survivor 区后对象的初始年龄变为 1),当它的年龄增加到一定程度(默认为大于 15 岁,原因是对象头中的Mark Word采用4个bit位来保存年龄,4个bit位能表示的最大数就是15),就会被晋升到老年代中。对象晋升到老年代的年龄阈值,可以通过参数 -XX:MaxTenuringThreshold 来设置默认值,这个值会在虚拟机运行过程中进行调整,可以通过-XX:+PrintTenuringDistribution来打印出当次 GC 后的 Threshold(阈值)。调整是通过年龄的累计,找到某个超过了 survivor 区的一半的年龄时,取这个年龄和 MaxTenuringThreshold 中更小的一个值,作为新的晋升年龄阈值。

经过这次 GC 后,Eden 区和”From”区已经被清空。这个时候,”From”和”To”会交换他们的角色,并保证名为 To 的 Survivor 区域是空的(体现的是复制算法)。Minor GC 会一直重复这样的过程,在这个过程中,有可能当次 Minor GC 后,Survivor 的”From”区域空间不够用,有一些还达不到进入老年代条件的实例放不下,则放不下的部分会提前进入老年代。

收集分类

部分收集 (Partial GC):

- 新生代收集(Minor GC / Young GC):只对新生代进行垃圾收集;

- 老年代收集(Major GC / Old GC):只对老年代进行垃圾收集。需要注意的是 Major GC 在有的语境中也用于指代整堆收集;

- 混合收集(Mixed GC):对整个新生代和部分老年代进行垃圾收集。

整堆收集 (Full GC):收集整个 Java 堆和方法区。

分配特性和原因

小对象优先在eden区域分配,当 eden 区没有足够空间进行分配时,虚拟机将发起一次 Minor GC

大对象直接进老年代,大对象就是需要大量连续内存空间的对象(比如:字符串、数组),这是为了避免为大对象分配内存时由于分配担保机制带来的复制而降低效率

长期存活的对象进入老年代,如果对象在 Eden 出生并经过第一次 Minor GC 后仍然能够存活,并且能被 Survivor 容纳的话,将被移动到 Survivor 空间中,并将对象年龄设为 1.对象在 Survivor 中每熬过一次 MinorGC,年龄就增加 1 岁,当它的年龄增加到一定程度(默认为 15 岁),就会被晋升到老年代中。对象晋升到老年代的年龄阈值,可以通过参数 -XX:MaxTenuringThreshold 来设置。

判定对象死亡的方法

引用计数法:每当有一个地方引用它,计数器就加 1;当引用失效,计数器就减 1;任何时候计数器为 0 的对象就是不可能再被使用的。存在循环引用,例如A和B循环引用,除了他俩之外没有其他地方引用,则不能触发回收机制。

可达性分析算法:通过一系列的称为 “GC Roots” 的对象作为起点,从这些节点开始向下搜索,节点所走过的路径称为引用链,当一个对象到 GC Roots 没有任何引用链相连的话,则证明此对象是不可用的,需要被回收。

这些可以作为GC Roots:虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中引用的对象、本地方法栈(Native 方法)中引用的对象、方法区中类静态属性引用的对象、方法区中常量引用的对象、所有被同步锁持有的对象

object中有finalize方法,表示执行完毕,**当对象没有覆盖finalize()方法,或者finalize()方法已经被虚拟机调用过,虚拟机将这两种情况都视为“没有必要执行”。(即意味着直接回收)**。如果有必要执行,则**放进F-Queue的队列之中,并在稍后由一个由虚拟机自动建立的、低优先级的Finalizer线程去执行它。**但是该方法会触发,却并不保证执行完成(是为了避免永久等待)。该方法除了垃圾回收会调用外,程序退出和显式的方式也可以调用

引用

判定对象死亡的方法都指向了引用。软引用、弱引用可以和ReferenceQueue(引用队列,用于存放待回收的引用对象)联合使用。虚引用必须和引用队列联合使用。

引用队列的作用:对于软引用、弱引用和虚引用,如果我们希望当一个对象被垃圾回收器回收时能得到通知,进行额外的处理,这时候就需要使用到引用队列了。在一个对象被垃圾回收器扫描到将要进行回收时,其相应的引用包装类,即reference对象会被放入其注册的引用队列queue中。可以从queue中获取到相应的对象信息,同时进行额外的处理。比如反向操作,数据清理,资源释放等。

软引用(SoftReference)的作用:当做缓存,因为只有在内存不足的时候才会被回收

弱引用(WeakReference)的作用:ThreadLocal中减小内存泄露概率,或者当做缓存

虚引用(PhantomReference)的作用:无法直接获取对象实例,用来跟踪对象被垃圾回收器回收的活动,当一个虚引用关联的对象被垃圾收集器回收之前会收到一条系统通知。

垃圾收集算法

无用的类应该满足

- 该类所有的实例都已经被回收,也就是 Java 堆中不存在该类的任何实例。

- 加载该类的

ClassLoader已经被回收。 - 该类对应的

java.lang.Class对象没有在任何地方被引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方法。

标记清除算法:该算法分为“标记”和“清除”阶段:首先标记出所有不需要回收的对象,在标记完成后统一回收掉所有没有被标记的对象。它是最基础的收集算法,后续的算法都是对其不足进行改进得到。这种垃圾收集算法会带来两个明显的问题:效率问题、空间问题(标记清除后会产生大量不连续的碎片)

标记复制法:它可以将内存分为大小相同的两块,每次使用其中的一块。当这一块的内存使用完后,就将还存活的对象复制到另一块去,然后再把使用的空间一次清理掉。这样就使每次的内存回收都是对内存区间的一半进行回收。适用于新生代,因为朝生夕死,并且引入了较大的Eden和两块较小的survivor区域,比例是8:1:1,这就是Appel式回收

标记整理法:根据老年代的特点提出的一种标记算法,标记过程仍然与“标记-清除”算法一样,但后续步骤不是直接对可回收对象回收,而是让所有存活的对象向一端移动,然后直接清理掉端边界以外的内存。

分代收集:根据对象存活周期的不同将内存分为几块。一般将 java 堆分为新生代和老年代,这样我们就可以根据各个年代的特点选择合适的垃圾收集算法。比如在新生代中,每次收集都会有大量对象死去,所以可以选择”标记-复制“算法,只需要付出少量对象的复制成本就可以完成每次垃圾收集。而老年代的对象存活几率是比较高的,而且没有额外的空间对它进行分配担保,所以我们必须选择“标记-清除”或“标记-整理”算法进行垃圾收集。

垃圾收集器

Serial收集器:单线程,更重要的是它在进行垃圾收集工作的时候必须暂停其他所有的工作线程,直到它收集结束。新生代采用标记-复制算法,老年代采用标记-整理算法。

Serial Old:Serial 收集器的老年代版本,它同样是一个单线程收集器。它主要有两大用途:一种用途是在 JDK1.5 以及以前的版本中与 Parallel Scavenge 收集器搭配使用,另一种用途是作为 CMS 收集器的后备方案。

ParNew收集器:其实就是 Serial 收集器的多线程版本,除了使用多线程进行垃圾收集外,其余行为(控制参数、收集算法、回收策略等等)和 Serial 收集器完全一样。

Parallel Scavenge:使用标记-复制算法的多线程收集器,Parallel Scavenge 收集器关注点是吞吐量(高效率的利用 CPU)。CMS 等垃圾收集器的关注点更多的是用户线程的停顿时间(提高用户体验)。所谓吞吐量就是 CPU 中用于运行用户代码的时间与 CPU 总消耗时间的比值。可以手动设置参数,也可以设置自动配置。

ParallelOld:Parallel Scavenge 收集器的老年代版本。使用多线程和“标记-整理”算法。在注重吞吐量以及 CPU 资源的场合,都可以优先考虑 Parallel Scavenge 收集器和 Parallel Old 收集器。

CMS收集器:使用标记-清除,CMS(Concurrent Mark Sweep)收集器是一种以获取最短回收停顿时间为目标的收集器,是 HotSpot 虚拟机第一款真正意义上的并发收集器,它第一次实现了让垃圾收集线程与用户线程(基本上)同时工作。CMS的缺点:对 CPU 资源敏感、无法处理浮动垃圾、它使用的回收算法-“标记-清除”算法会导致收集结束时会有大量空间碎片产生。

- 初始标记: 暂停所有的其他线程,并记录下直接与 root 相连的对象,速度很快 ;

- 并发标记: 同时开启 GC 和用户线程,用一个闭包结构(外层函数的作用域对象,在外层函数被调用后,依然被内层函数引用着,无法释放,形成了这样一个结构,就叫闭包)去记录可达对象。但在这个阶段结束,这个闭包结构并不能保证包含当前所有的可达对象。因为用户线程可能会不断的更新引用域,所以 GC 线程无法保证可达性分析的实时性。所以这个算法里会跟踪记录这些发生引用更新的地方。

- 重新标记: 重新标记阶段就是为了修正并发标记期间因为用户程序继续运行而导致标记产生变动的那一部分对象的标记记录,这个阶段的停顿时间一般会比初始标记阶段的时间稍长,远远比并发标记阶段时间短

- 并发清除: 开启用户线程,同时 GC 线程开始对未标记的区域做清扫。

MySQL里也有类似的思路,做备份的时候也是开写锁或者用可重复读

并行和并发在垃圾收集当中的体现

- 并行(Parallel) :指多条垃圾收集线程并行工作,但此时用户线程仍然处于等待状态。

- 并发(Concurrent):指用户线程与垃圾收集线程同时执行(但不一定是并行,可能会交替执行),用户程序在继续运行,而垃圾收集器运行在另一个 CPU 上。

G1收集器:面向服务器的垃圾收集器,主要针对配备多颗处理器及大容量内存的机器. 以极高概率满足 GC 停顿时间要求的同时,还具备高吞吐量性能特征。G1 收集器在后台维护了一个优先列表,每次根据允许的收集时间,优先选择回收价值最大的 Region(这也就是它的名字 Garbage-First 的由来) 。这种使用 Region 划分内存空间以及有优先级的区域回收方式,保证了 G1 收集器在有限时间内可以尽可能高的收集效率(把内存化整为零)。G1从整体来看是基于标记整理算法实现的收集器,但从局部上看又是基于标记复制算法实现。无论如何,这两种算法都意味着G1运作期间不会产生内存空间碎片,垃圾收集完成之后能提供规整的可用内存。

- 并行与并发:G1 能充分利用 CPU、多核环境下的硬件优势,使用多个 CPU(CPU 或者 CPU 核心)来缩短 Stop-The-World 停顿时间。部分其他收集器原本需要停顿 Java 线程执行的 GC 动作,G1 收集器仍然可以通过并发的方式让 java 程序继续执行。

- 分代收集:虽然 G1 可以不需要其他收集器配合就能独立管理整个 GC 堆,但是还是保留了分代的概念。

- 空间整合:与 CMS 的“标记-清理”算法不同,G1 从整体来看是基于“标记-整理”算法实现的收集器;从局部上来看是基于“标记-复制”算法实现的。

- 可预测的停顿:这是 G1 相对于 CMS 的另一个大优势,降低停顿时间是 G1 和 CMS 共同的关注点,但 G1 除了追求低停顿外,还能建立可预测的停顿时间模型,能让使用者明确指定在一个长度为 M 毫秒的时间片段内。

G1收集器运作大致分为:初始标记、并发标记、最终标记(重新标记)、筛选回收。跟CMS基本一致

我的电脑使用的是Parallel GC

Parallel Scavenge:标记复制、Serial Old:标记整理

jdk1.9 默认垃圾收集器G1

GC什么时候触发

Scavenge GC

当新对象生成,并且在Eden申请空间失败时,就会触发Scavenge GC,对Eden区域进行GC,清除非存活对象,并且把尚且存活的对象移动到Survivor区。然后整理Survivor的两个区。这种方式的GC是对年轻代的Eden区进行,不会影响到年老代。因为大部分对象都是从Eden区开始的,同时Eden区不会分配的很大,所以Eden区的GC会频繁进行。因而,一般在这里需要使用速度快、效率高的算法,使Eden去能尽快空闲出来。

Full GC

整堆GC,触发的原因可能有:

- System.gc()被显示调用,建议虚拟机执行GC

- 老年代空间不足,比如大的数组进入

- 空间分配担保失败,有两种情况:1)每次晋升的对象的平均大小 > 老年代剩余空间;2)Minor GC后存活的对象超过了老年代剩余空间

JVM调优

1 | -Xms:初始堆大小 -Xmx:最大堆大小-Xmn:年轻代大小-Xss:每个线程的堆栈大小 |

JVM调优的条件(核心指标):gc时间、整堆gc次数

- jvm.gc.time:每分钟的GC耗时在1s以内,500ms以内尤佳

- jvm.gc.meantime:每次YGC耗时在100ms以内,50ms以内尤佳

- jvm.fullgc.count:FGC最多几小时1次,1天不到1次尤佳

- jvm.fullgc.time:每次FGC耗时在1s以内,500ms以内尤佳

分析瓶颈

CPU指标

- 查看占用CPU最多的进程

- 查看占用CPU最多的线程

- 查看线程堆栈快照信息

- 分析代码执行热点

- 查看哪个代码占用CPU执行时间最长

- 查看每个方法占用CPU时间比例

1 | // 显示系统各个进程的资源使用情况 top |

JVM内存指标

- 查看当前 JVM 堆内存参数配置是否合理

- 查看堆中对象的统计信息

- 查看堆存储快照,分析内存的占用情况

- 查看堆各区域的内存增长是否正常

- 查看是哪个区域导致的GC

- 查看GC后能否正常回收到内存

1 | // 查看当前的 JVM 参数配置 ps -ef | grep java |

JVM GC指标

- 查看每分钟GC时间是否正常

- 查看每分钟YGC次数是否正常

- 查看FGC次数是否正常

- 查看单次FGC时间是否正常

- 查看单次GC各阶段详细耗时,找到耗时严重的阶段

- 查看对象的动态晋升年龄是否正常

JVM参数如下:

1 | // 打印GC的详细信息-XX:+PrintGCDetails |

优化方案

- 修复BUG(死循环、无界队列)

- 配置参数:新生代内存、堆内存、元空间的大小

JVM工具

1、jps:查看本机java进程信息。

2、jstack:生成当前时刻JVM线程的快照,制作线程dump文件。帮助定位程序问题出现的原因,如长时间停顿、CPU占用率过高等

3、jmap:打印内存映射,制作堆dump文件

4、jstat:性能监控工具

5、jhat:内存分析工具

6、jconsole:简易的可视化控制台

7、jvisualvm:功能强大的控制台

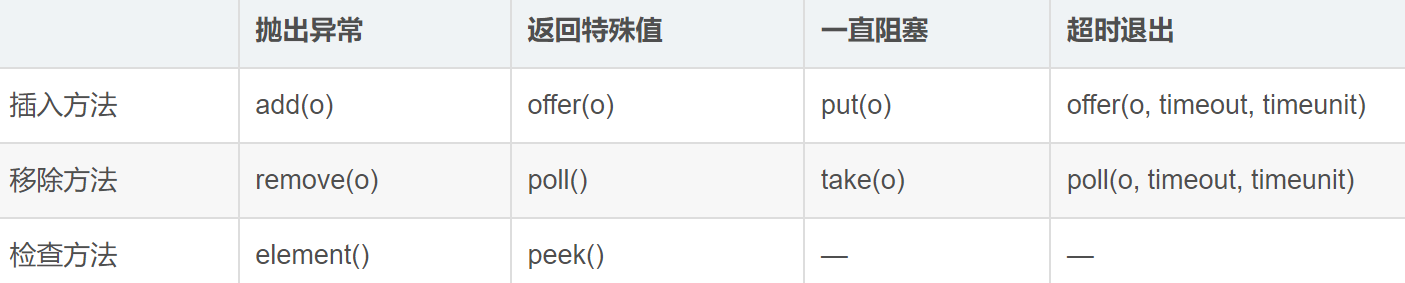

阻塞队列

阻塞队列(BlockingQueue)是一个线程安全的存取队列,支持两个附加操作:

- 生产者线程会一直不断的往阻塞队列中放入数据,直到队列满了为止。队列满了后,生产者线程阻塞等待消费者线程取出数据。

- 消费者线程会一直不断的从阻塞队列中取出数据,直到队列空了为止。队列空了后,消费者线程阻塞等待生产者线程放入数据。

典型的场景是生产者和消费者,它提供了四种处理方式:

JDK7一共提供了7个阻塞队列,典型的有ArrayBlockingQueue(数组有界阻塞队列) 、LinkedBlockingQueue(链表有界阻塞队列) 、PriorityBlockingQueue (支持优先级排序的无界阻塞队列)

线程

创建方式

创建线程有三种方式,分别是继承Thread类、实现Runnable接口、实现Callable接口。

通过继承Thread类来创建并启动线程的步骤如下:

- 定义Thread类的子类,并重写该类的run()方法,该run()方法将作为线程执行体。

- 创建Thread子类的实例,即创建了线程对象。

- 调用线程对象的start()方法来启动该线程。

join()方法,启动线程后直接调用,属于Thread的一个方法,目的是让“主线程”等待“子线程”结束之后才能继续运行。

yield()方法,“谦让”,让出CPU时间片,使正在运行中的线程重新变成就绪状态,并重新竞争 CPU 的调度权

通过实现Runnable接口来创建并启动线程的步骤如下:

- 定义Runnable接口的实现类,并实现该接口的run()方法,该run()方法将作为线程执行体。

- 创建Runnable实现类的实例,并将其作为Thread的target来创建Thread对象(通过new Thread(target , name)方法创建新线程,name是自定义的线程名),Thread对象为线程对象。

- 调用线程对象的start()方法来启动该线程。

通过实现Callable和Future接口来创建并启动线程的步骤如下:

- 创建Callable接口的实现类,并实现call()方法,该call()方法将作为线程执行体,且该call()方法有返回值。然后再创建Callable实现类的实例。

- 使用FutureTask类来包装Callable对象,该FutureTask对象封装了该Callable对象的call()方法的返回值。

- 使用FutureTask对象作为Thread对象的target创建并启动新线程。

- 调用FutureTask对象的get()方法来获得子线程执行结束后的返回值。

使用线程池,例如用Executor框架,下边有单独章节

Runnable和Callable的区别

Runnable自 Java 1.0 以来一直存在,但Callable仅在 Java 1.5 中引入,目的就是为了来处理Runnable不支持的用例。Runnable 接口不会返回结果或抛出检查异常,但是 Callable 接口可以。所以,如果任务不需要返回结果或抛出异常推荐使用 Runnable 接口

采用实现Runnable、Callable接口的方式创建多线程的优缺点:

- 线程类只是实现了Runnable接口或Callable接口,还可以继承其他类。

- 在这种方式下,多个线程可以共享同一个target对象,所以非常适合多个相同线程来处理同一份资源的情况,从而可以将CPU、代码和数据分开,形成清晰的模型,较好地体现了面向对象的思想。

- 劣势是,编程稍稍复杂,如果需要访问当前线程,则必须使用Thread.currentThread()方法。

采用继承Thread类的方式创建多线程的优缺点:

- 劣势是,因为线程类已经继承了Thread类,所以不能再继承其他父类。

- 优势是,编写简单,如果需要访问当前线程,则无须使用Thread.currentThread()方法,直接使用this即可获得当前线程。

run()和start()有什么区别?

run()方法被称为线程执行体(可以看做普通方法),它的方法体代表了线程需要完成的任务,而start()方法用来启动线程。

调用start()方法启动线程时,系统会把该run()方法当成线程执行体来处理。但如果直接调用线程对象的run()方法,则run()方法立即就会被执行,而且在run()方法返回之前其他线程无法并发执行。也就是说,如果直接调用线程对象的run()方法,系统把线程对象当成一个普通对象,而run()方法也是一个普通方法,而不是线程执行体。

当线程对象调用了start()方法之后,该线程处于就绪状态,Java虚拟机会为其创建方法调用栈和程序计数器,处于这个状态中的线程并没有开始运行,只是表示该线程可以运行了。至于该线程何时开始运行,取决于JVM里线程调度器的调度。

多线程之间的通信方式

在Java中线程通信主要有以下三种方式:

monitor(synchronize)、condition(Lock)、blockingqueue

-

wait()、notify()、notifyAll()(是object类的方法)

如果线程之间采用synchronized来保证线程安全,则可以利用wait()、notify()、notifyAll()来实现线程通信。这三个方法都不是Thread类中所声明的方法,而是Object类中声明的方法。原因是每个对象都拥有锁,所以让当前线程等待某个对象的锁,当然应该通过这个对象来操作。并且因为wait 和 notify 它们是 Java 中两个线程之间的通信机制,Object位置更合适。另外,这三个方法都是本地方法,并且被final修饰,无法被重写。

wait()方法可以让当前线程释放对象锁并进入阻塞状态。notify()方法用于唤醒一个正在等待相应对象锁的线程,使其进入就绪队列,以便在当前线程释放锁后竞争锁,进而得到CPU的执行。notifyAll()用于唤醒所有正在等待相应对象锁的线程,使它们进入就绪队列,以便在当前线程释放锁后竞争锁,进而得到CPU的执行。

每个锁对象都有两个队列,一个是就绪队列,一个是阻塞队列。就绪队列存储了已就绪(将要竞争锁)的线程,阻塞队列存储了被阻塞的线程。当一个阻塞线程被唤醒后,才会进入就绪队列,进而等待CPU的调度。反之,当一个线程被wait后,就会进入阻塞队列,等待被唤醒。

-

await()、signal()、signalAll()

如果线程之间采用Lock来保证线程安全,则可以利用await()、signal()、signalAll()来实现线程通信。这三个方法都是Condition接口中的方法,该接口是在Java 1.5中出现的,它用来替代传统的wait+notify实现线程间的协作,它的使用依赖于 Lock。相比使用wait+notify,使用Condition的await+signal这种方式能够更加安全和高效地实现线程间协作。

-

BlockingQueue

Java 5提供了一个BlockingQueue接口,虽然BlockingQueue也是Queue的子接口,但它的主要用途并不是作为容器,而是作为线程通信的工具。BlockingQueue具有一个特征:当生产者线程试图向BlockingQueue中放入元素时,如果该队列已满,则该线程被阻塞;当消费者线程试图从BlockingQueue中取出元素时,如果该队列已空,则该线程被阻塞。

程序的两个线程通过交替向BlockingQueue中放入元素、取出元素,即可很好地控制线程的通信。线程之间需要通信,最经典的场景就是生产者与消费者模型,而BlockingQueue就是针对该模型提供的解决方案。

sleep和wait方法

- sleep()是Thread类中的静态方法,而wait()是Object类中的成员方法;

- sleep()可以在任何地方使用,而wait()只能在同步方法或同步代码块中使用;

- sleep()不会释放锁,因为它的实现不依赖锁,而wait()会释放锁,并需要通过notify()/notifyAll()重新获取锁。

阻塞线程的方式

- 线程调用sleep()方法主动放弃所占用的处理器资源;

- 线程调用了一个阻塞式IO方法,在该方法返回之前,该线程被阻塞;

- 线程试图获得一个同步监视器(锁),但该同步监视器正被其他线程所持有;

- 线程在等待某个通知(notify);

- 程序调用了线程的suspend()方法将该线程挂起,但这个方法容易导致死锁,所以应该尽量避免使用该方法。可以用resume()恢复

多线程等待的方案

CountDownLatch(倒计时器)是等待count个线程执行完,才执行后面的代码。此时这组线程已经执行完。

CyclicBarrier(循环栅栏)是等待一组线程至某个状态后再同时全部继续执行线程。此时这组线程还未执行完。

不使用synchronized和Lock,如何保证变量的线程安全

-

volatile

volatile关键字为域变量的访问提供了一种免锁机制,使用volatile修饰域相当于告诉虚拟机该域可能会被其他线程更新,因此每次使用该域就要重新计算,而不是使用寄存器中的值。需要注意的是,volatile不会提供任何原子操作,它也不能用来修饰final类型的变量。

-

原子变量

在java的util.concurrent.atomic包中提供了创建了原子类型变量的工具类,使用该类可以简化线程同步。例如AtomicInteger 表可以用原子方式更新int的值,可用在应用程序中(如以原子方式增加的计数器),但不能用于替换Integer。可扩展Number,允许那些处理机遇数字类的工具和实用工具进行统一访问。缺点是只能保证单个共享变量的线程安全,锁则可以保证临界区内的多个共享变量的线程安全。

-

本地存储

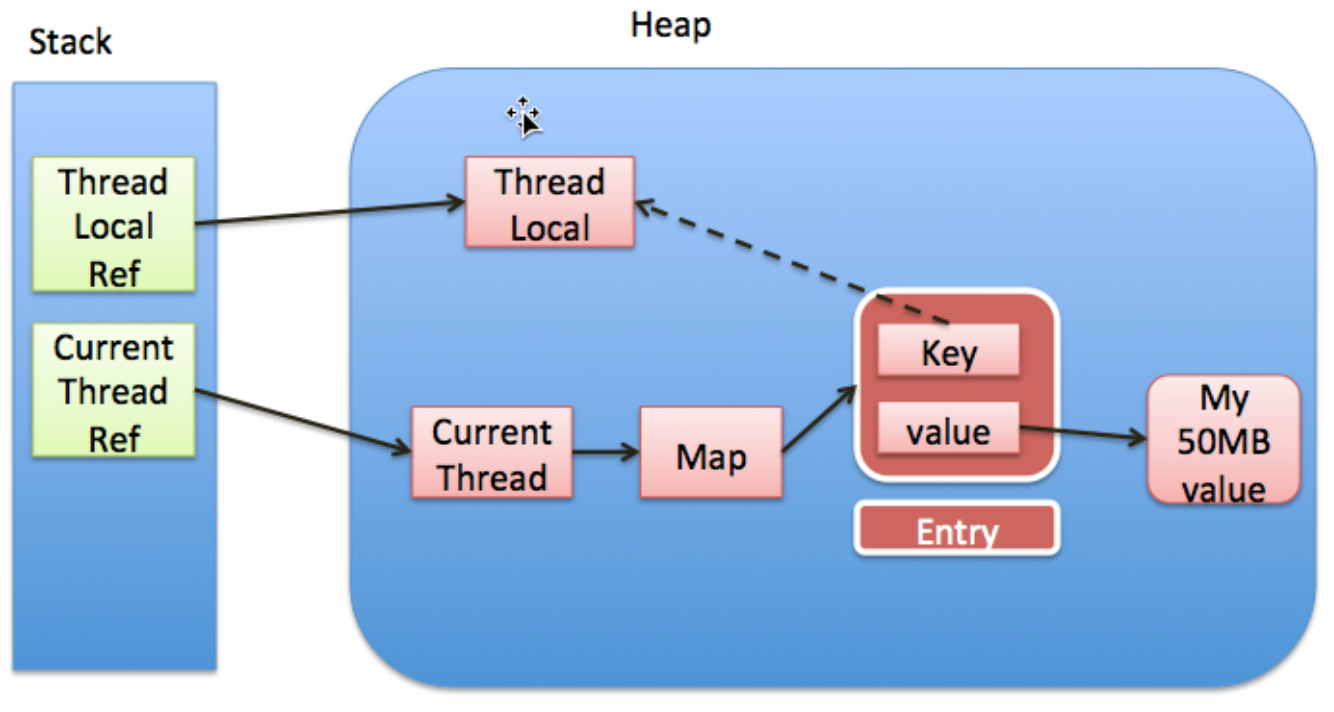

可以通过ThreadLocal类来实现线程本地存储的功能。每一个线程的Thread对象中都有一个ThreadLocalMap对象,这个对象存储了一组以ThreadLocal.threadLocalHashCode为键,以本地线程变量为值的K-V值对,ThreadLocal对象就是当前线程的ThreadLocalMap的访问入口,每一个ThreadLocal对象都包含了一个独一无二的threadLocalHashCode值,使用这个值就可以在线程K-V值对中找回对应的本地线程变量。

-

不可变的

只要一个不可变的对象被正确地构建出来,那其外部的可见状态永远都不会改变,永远都不会看到它在多个线程之中处于不一致的状态,“不可变”带来的安全性是最直接、最纯粹的。Java语言中,如果多线程共享的数据是一个基本数据类型,那么只要在定义时使用final关键字修饰它就可以保证它是不可变的。如果共享数据是一个对象,由于Java语言目前暂时还没有提供值类型的支持,那就需要对象自行保证其行为不会对其状态产生任何影响才行。String类是一个典型的不可变类,可以参考它设计一个不可变类。 -

并发工具包(JUC)

使用

Semaphore|ˈseməfɔː®|信号量控制线程个数,使用CountDownLatch去等待一组操作完成后再执行,使用CyclicBarrier让一组线程到某个状态才继续执行

单例线程安全,参考单例模式中双重检查锁的思路、还有Lock、CAS也都可以实现。

ThreadLocal

线程私有的局部变量存储容器,内部真正存取是一个ThreadLocalMap。每个线程可以通过set()和get()存取变量,多线程间无法访问各自的局部变量,相当于在每个线程间建立了一个隔板。只要线程处于活动状态,它所对应的ThreadLocal实例就是可访问的,线程被终止后,它的所有实例将被垃圾收集。

ThreadLocal经典的使用场景是为每个线程分配一个 JDBC 连接 Connection,这样就可以保证每个线程的都在各自的 Connection 上进行数据库的操作,不会出现 A 线程关了 B线程正在使用的 Connection。 另外ThreadLocal还经常用于管理Session会话,将Session保存在ThreadLocal中,使线程处理多次处理会话时始终是同一个Session。

ThreadLocal不能替代同步机制,两者面向的问题领域不同。同步机制是为了同步多个线程对相同资源的并发访问,是多个线程之间进行通信的有效方式。而ThreadLocal是为了隔离多个线程的数据共享,从根本上避免多个线程之间对共享资源(变量)的竞争,也就不需要对多个线程进行同步了。

内存泄露:虽然ThreadLocalMap中的key是弱引用,当不存在外部强引用的时候,就会自动被回收,但是Entry中的value依然是强引用。这个value的引用链条如下:

每个key都弱引用指向threadlocal,当把threadlocal实例置为null以后,没有任何强引用指向threadlocal实例,所以threadlocal将会被gc回收。但是,我们的value却不能回收,因为存在一条从current thread连接过来的强引用。只有当Thread被回收时,这个value才有被回收的机会,否则,只要线程不退出,value总是会存在一个强引用。但是,要求每个Thread都会退出,是一个极其苛刻的要求,对于线程池来说,大部分线程会一直存在在系统的整个生命周期内,那样的话,就会造成value对象出现泄漏的可能。处理的方法是,在ThreadLocalMap进行set(),get(),remove()的时候,都会进行清理。如果不需要这个ThreadLocal变量时,主动调用remove()

处理hash冲突:线性探测,占用则找下一个位置

守护线程

Java分为两种线程:用户线程和守护线程。如果我们不将一个线程以守护线程方式来运行,即使主线程已经执行完毕,程序也永远不会结束。创建一个守护线程,对于一个系统来说在功能上不是主要的。例如抓取系统资源明细和运行状态的日志线程或者监控线程。

Java的守护线程有垃圾回收器线程,终结器线程等。

JVM是在所有非守护线程退出后才退出。

创建方法:在调用start()方法前,调用setDaemon(true)把该线程标记为守护线程

Fork/Join

Fork/Join 框架是 Java7 提供了的一个用于并行执行任务的框架, 是一个把大任务分割成若干个小任务,最终汇总每个小任务结果后得到大任务结果的框架。

线程池

线程池提供了一种限制和管理资源(包括执行一个任务)的方式。 线程池可以降低资源消耗、提高响应速度、提高线程可管理性。

Executor|ɪɡˈzekjətə|,在 Java 5 之后,通过 Executor 来启动线程比使用 Thread 的 start 方法更好,除了更易管理,效率更好(用线程池实现,节约开销)外,还有关键的一点:有助于避免 this 逃逸问题。(this调用尚未完全构造的对象的方法)

线程池的生命周期包含5个状态: RUNNING、SHUTDOWN、STOP、TIDING、TERMINATED。这5种状态的状态值分别是:-1、0、1、2、3。在线程池的生命周期中,它的状态只能由小到大迁移,是不可逆的。

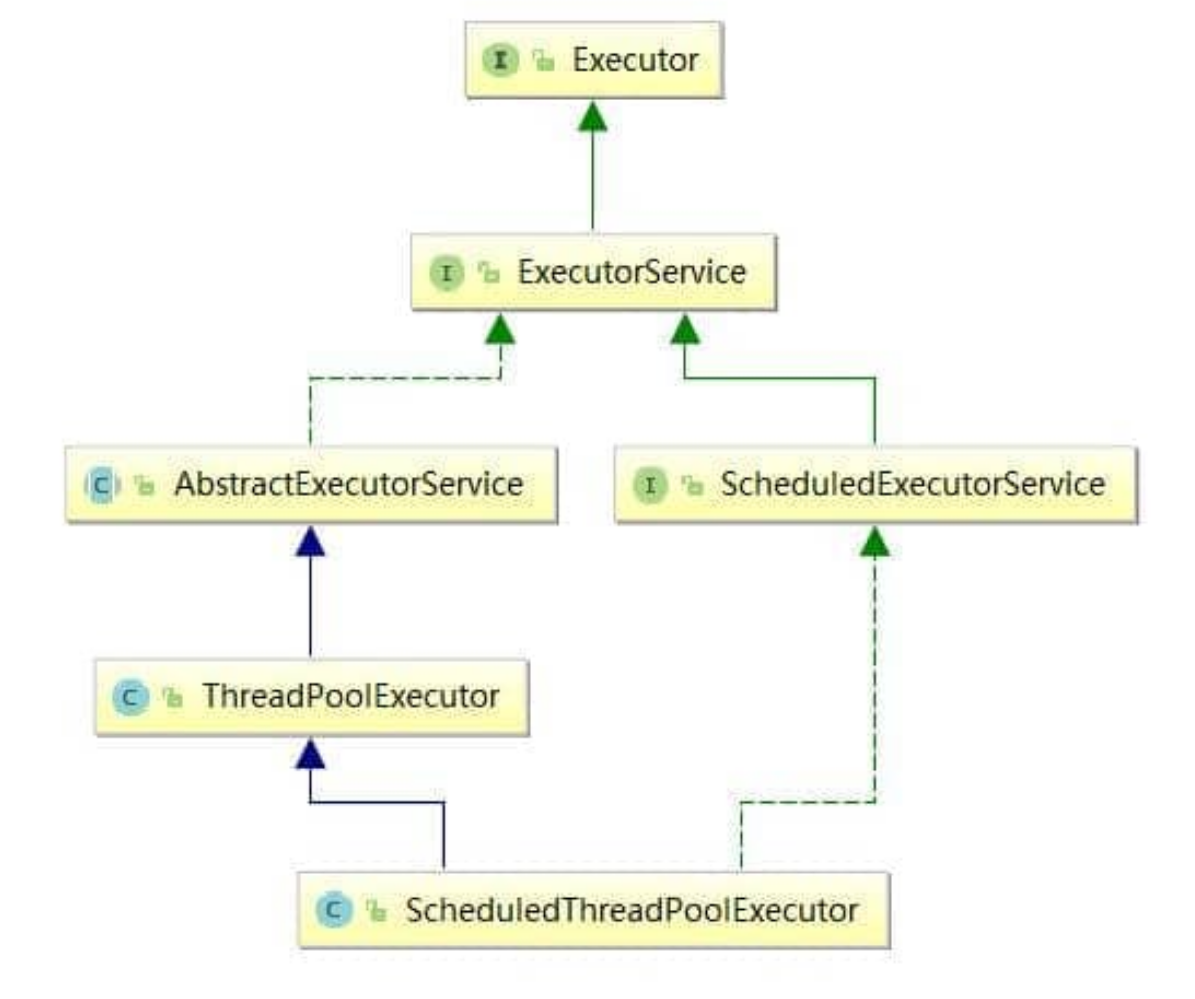

三大结构

- 任务:执行任务需要实现的

Runnable接口 或Callable接口。Runnable接口或Callable接口 实现类都可以被ThreadPoolExecutor或ScheduledThreadPoolExecutor执行。 - 任务的执行:包括任务执行机制的核心接口

Executor,以及继承自Executor接口的ExecutorService接口。ThreadPoolExecutor和ScheduledThreadPoolExecutor这两个关键类实现了 ExecutorService 接口。 - 异步计算的结果:

Future接口以及Future接口的实现类FutureTask类都可以代表异步计算的结果。

ScheduledThreadPoolExecutor 实际上是继承了 ThreadPoolExecutor 并实现了 ScheduledExecutorService ,而 ScheduledExecutorService 又实现了 ExecutorService。

- Future:封装并行调用的类,可以取消任务的执行,确定执行是否已成功完成或出错,以及其他操作;

- FutureTask:这是 Future 接口的实现,将在并行调用中执行。

- Callable:用于实现并行执行的接口。它与 Runnable 接口非常相似,但是它不返回任何值,而 Callable 必须在执行结束时返回一个值。

- ExecutorService:用于在创建线程池,开始和取消管理并行执行的线程。

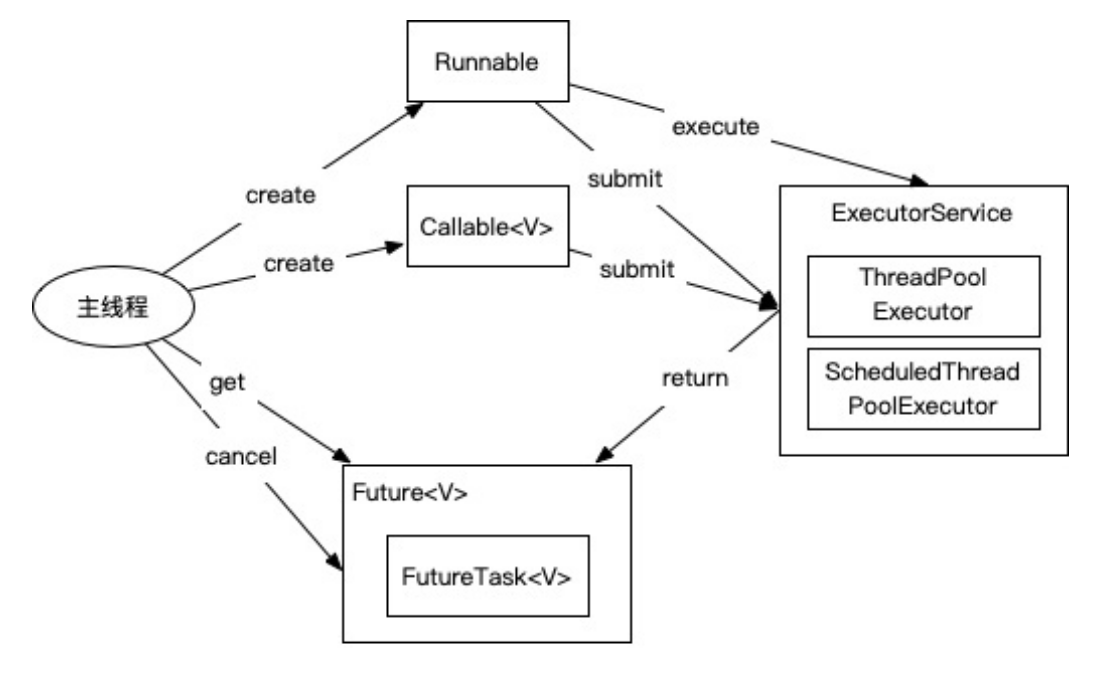

使用流程

- 主线程首先要创建实现

Runnable或者Callable接口的任务对象。 - 把创建完成的实现

Runnable/Callable接口的 对象直接交给ExecutorService执行:ExecutorService.execute(Runnable command))或者也可以把Runnable对象或Callable对象提交给ExecutorService执行(ExecutorService.submit(Runnable task)或ExecutorService.submit(Callable <T> task))。 - 如果执行

ExecutorService.submit(…),ExecutorService将返回一个实现Future接口的对象由于FutureTask实现了Runnable,我们也可以创建FutureTask,然后直接交给ExecutorService执行。 - 最后,主线程可以执行

FutureTask.get()方法来等待任务执行完成。主线程也可以执行FutureTask.cancel(boolean mayInterruptIfRunning)来取消此任务的执行。 shutdown()可以终止线程池,再通过executor.isTerminated()判断线程池是否关闭

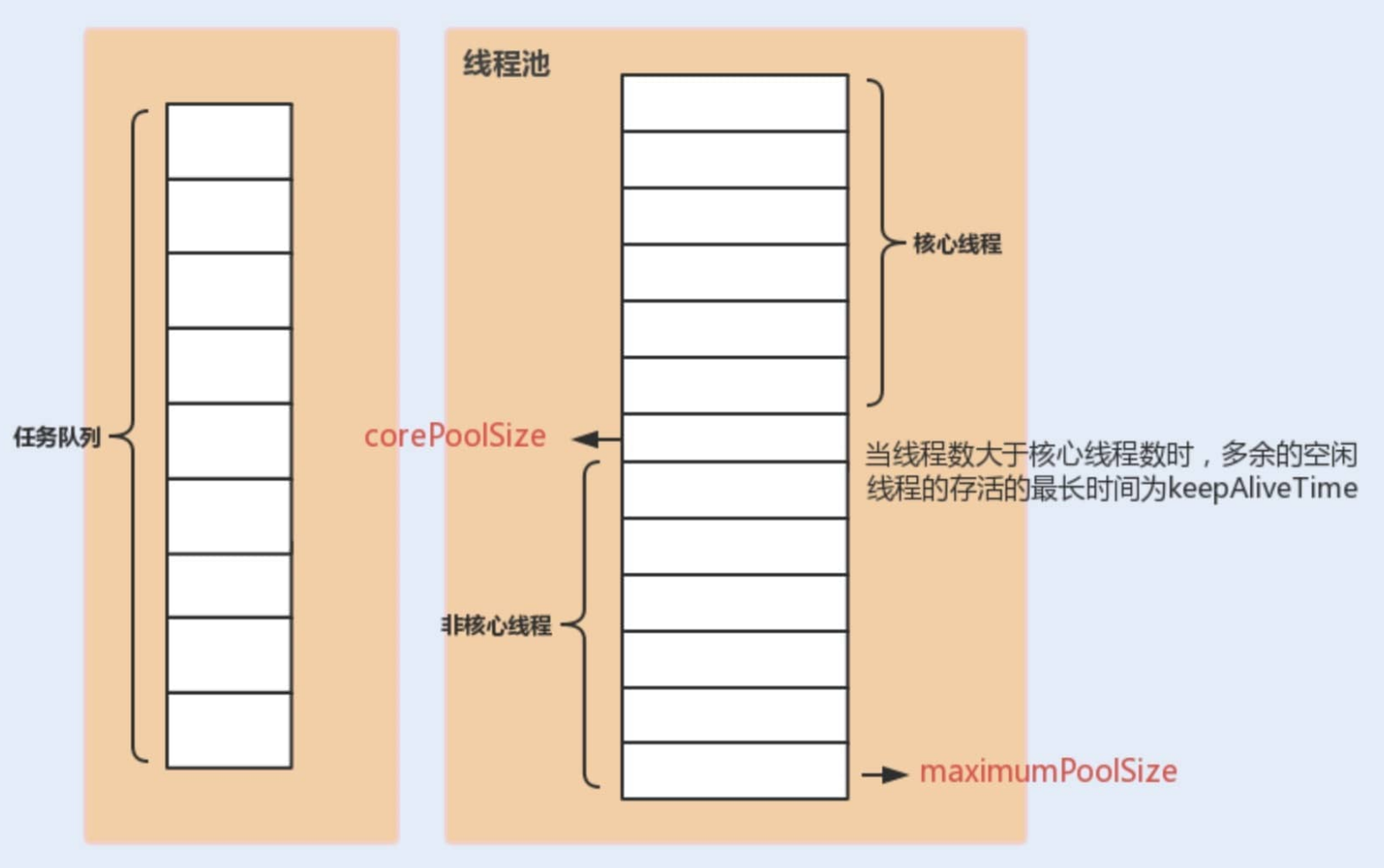

执行流程

- 随着任务数量的增加,会增加活跃的线程数。

- 当活跃的线程数 = 核心线程数,此时不再增加活跃线程数,而是往任务队列里堆积。

- 当任务队列堆满了,随着任务数量的增加,会在核心线程数的基础上加开线程。

- 直到活跃线程数 = 最大线程数,就不能增加线程了。

- 如果此时任务还在增加,则: 任务数11 > 最大线程数8 + 队列长度2 ,抛出异常RejectedExecutionException,拒绝任务

线程池参数

ThreadPoolExecutor 类中提供的四个构造方法。主要有一个方法,其他几个构造方法都是给定某些默认参数的构造方法比如默认制定拒绝策略。

1 | /** * 用给定的初始参数创建一个新的ThreadPoolExecutor。 */ |

corePoolSize: 核心线程数线程数定义了最小可以同时运行的线程数量。maximumPoolSize: 当队列中存放的任务达到队列容量的时候,当前可以同时运行的线程数量变为最大线程数。workQueue: 当新任务来的时候会先判断当前运行的线程数量是否达到核心线程数,如果达到的话,新任务就会被存放在队列中,简言之就是用来储存等待执行任务的队列。keepAliveTime:当线程池中的线程数量大于corePoolSize的时候,如果这时没有新的任务提交,核心线程外的线程不会立即销毁,而是会等待,直到等待的时间超过了keepAliveTime才会被回收销毁。unit:keepAliveTime参数的时间单位。threadFactory:executor 创建新线程的时候会用到。handler:饱和策略。

饱和策略

如果当前同时运行的线程数量达到最大线程数量并且队列也已经被放满了任务时,ThreadPoolTaskExecutor 定义一些策略:

ThreadPoolExecutor.AbortPolicy:抛出RejectedExecutionException来拒绝新任务的处理。ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy:调用执行自己的线程运行任务,也就是直接在调用execute方法的线程中运行(run)被拒绝的任务,如果执行程序已关闭,则会丢弃该任务。因此这种策略会降低对于新任务提交速度,影响程序的整体性能。如果您的应用程序可以承受此延迟并且你要求任何一个任务请求都要被执行的话,你可以选择这个策略。ThreadPoolExecutor.DiscardPolicy:不处理新任务,直接丢弃掉。ThreadPoolExecutor.DiscardOldestPolicy: 此策略将丢弃最早的未处理的任务请求。

当我们不指定 RejectedExecutionHandler 饱和策略的话来配置线程池的时候默认使用的是 ThreadPoolExecutor.AbortPolicy。在默认情况下,ThreadPoolExecutor 将抛出 RejectedExecutionException 来拒绝新来的任务 ,这代表你将丢失对这个任务的处理。 对于可伸缩的应用程序,建议使用 ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy。当最大池被填满时,此策略可以通过创建了线程池的线程来执行 被拒绝的任务。

推荐使用 ThreadPoolExecutor 构造函数创建线程池

《阿里巴巴 Java 开发手册》中强制线程池不允许使用 Executors 去创建,而是通过 ThreadPoolExecutor 构造函数的方式,这样的处理方式让写的同学更加明确线程池的运行规则,规避资源耗尽的风险。

FixedThreadPool和SingleThreadExecutor: 允许请求的队列长度为Integer.MAX_VALUE,可能堆积大量的请求,从而导致 OOM。CachedThreadPool和ScheduledThreadPool: 允许创建的线程数量为Integer.MAX_VALUE,可能会创建大量线程,从而导致 OOM。

下面使用构造函数和工具类创建ThreadPoolExecutor

1 | // ThreadPoolExecutor创建,这里使用构造函数 |

常见的线程池

也就是上边说的工具类

FixedThreadPool

线程数固定,核心线程等于最大线程,使用无界队列LinkedBlockingQueue,如果因为异常线程退出,会重新创建一个线程。其实本质上也是调用了ThreadPoolExecutor

这种方式不推荐,理由如下:

FixedThreadPool 使用无界队列 LinkedBlockingQueue(队列的容量为 Integer.MAX_VALUE)作为线程池的工作队列会对线程池带来如下影响 :

- 当线程池中的线程数达到

corePoolSize后,新任务将在无界队列中等待,因此线程池中的线程数不会超过 corePoolSize; - 由于使用无界队列时

maximumPoolSize将是一个无效参数,因为不可能存在任务队列满的情况。所以,通过创建FixedThreadPool的源码可以看出创建的FixedThreadPool的corePoolSize和maximumPoolSize被设置为同一个值。 - 由于 1 和 2,使用无界队列时

keepAliveTime将是一个无效参数; - 运行中的

FixedThreadPool(未执行shutdown()或shutdownNow())不会拒绝任务,在任务比较多的时候会导致 OOM(内存溢出)。

SingleThreadExecutor

串行执行task,相当于核心线程数只有1,使用无界队列LinkedBlockingQueue

同样不推荐,与FixedThreadPool理由一致,因为都是无界队列。

CachedThreadPool

核心线程为0,最大线程为Integer.MAX_VALUE,有任务进来时,如果当前线程都繁忙,则创建新的线程

同样不推荐,理由是当提交速度过快,会导致OOM

execute() 和 submit()

execute()方法用于提交不需要返回值的任务,所以无法判断任务是否被线程池执行成功与否;submit()方法用于提交需要返回值的任务。线程池会返回一个Future类型的对象,通过这个Future对象可以判断任务是否执行成功,并且可以通过Future的get()方法来获取返回值,get()方法会阻塞当前线程直到任务完成,而使用get(long timeout,TimeUnit unit)方法的话,如果在timeout时间内任务还没有执行完,就会抛出java.util.concurrent.TimeoutException。

shutdown()和shutdownNow()

shutdown():关闭线程池,线程池的状态变为SHUTDOWN。线程池不再接受新任务了,但是队列里的任务得执行完毕。shutdownNow():关闭线程池,线程的状态变为STOP。线程池会终止当前正在运行的任务,并停止处理排队的任务并返回正在等待执行的 List。

isTerminated() 和 isShutdown()

isShutDown当调用shutdown()方法后返回为 true。isTerminated当调用shutdown()方法后,并且所有提交的任务完成后返回为 true

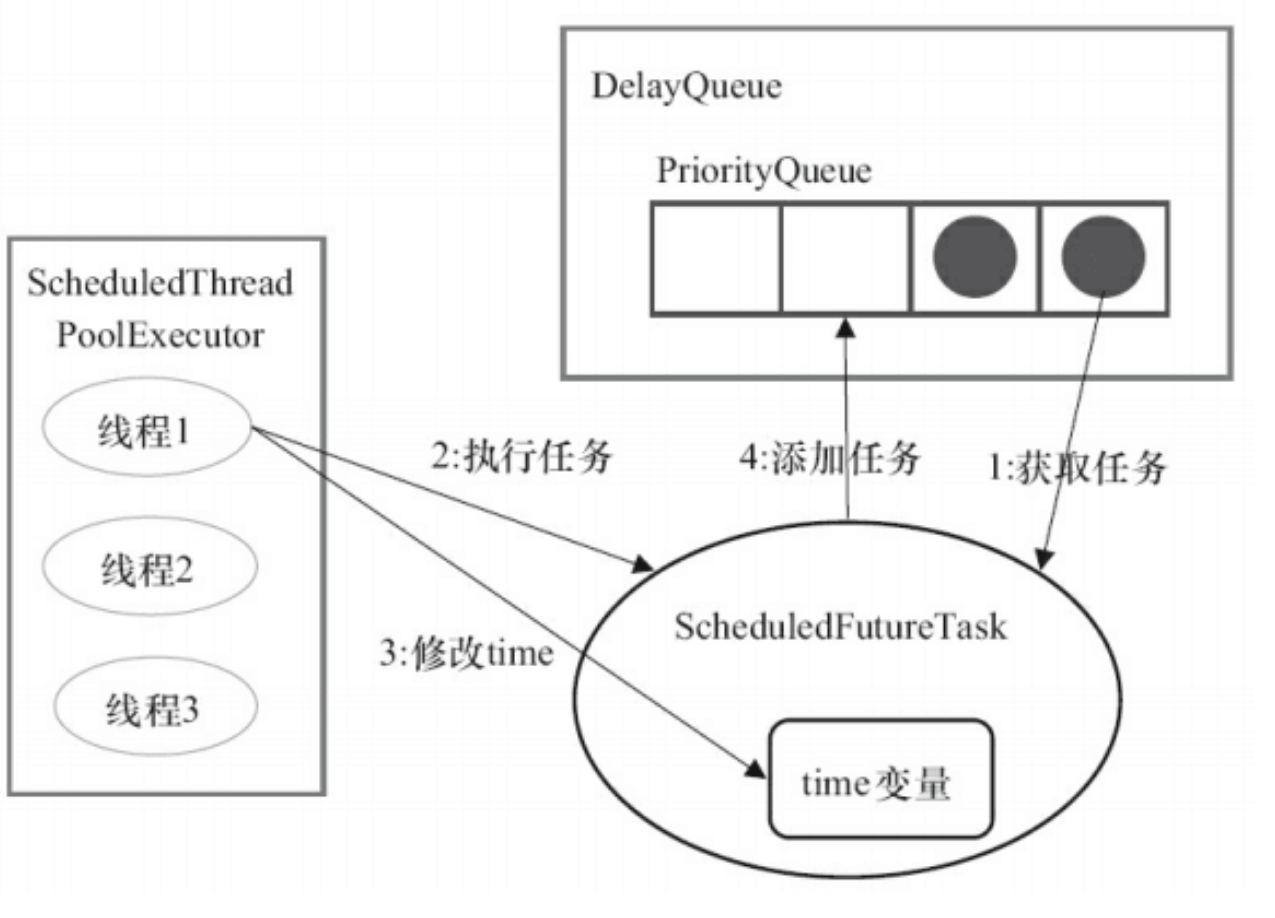

ScheduledThreadPoolExecutor

ScheduledThreadPoolExecutor 主要用来在给定的延迟后运行任务,或者定期执行任务。

ScheduledThreadPoolExecutor 使用的任务队列 DelayQueue 封装了一个 PriorityQueue,PriorityQueue 会对队列中的任务进行排序,执行所需时间短的放在前面先被执行(ScheduledFutureTask 的 time 变量小的先执行),如果执行所需时间相同则先提交的任务将被先执行(ScheduledFutureTask 的 squenceNumber 变量小的先执行)。

ScheduledThreadPoolExecutor 和 Timer 的比较:

Timer是任务调度的一个工具,不过有了ScheduledThreadPoolExecutor后不推荐使用Timer了

Timer对系统时钟的变化敏感,ScheduledThreadPoolExecutor不是;Timer只有一个执行线程,因此长时间运行的任务可以延迟其他任务。ScheduledThreadPoolExecutor可以配置任意数量的线程。 此外,如果你想(通过提供 ThreadFactory),你可以完全控制创建的线程;- 在

TimerTask中抛出的运行时异常会杀死一个线程,从而导致Timer死机:-( …即计划任务将不再运行。ScheduledThreadExecutor不仅捕获运行时异常,还允许您在需要时处理它们(通过重写afterExecute方法ThreadPoolExecutor)。抛出异常的任务将被取消,但其他任务将继续运行。

ScheduledThreadPoolExecutor 的执行主要分为两大部分:

- 当调用

ScheduledThreadPoolExecutor的scheduleAtFixedRate()方法或者scheduleWithFixedDelay()方法时,会向ScheduledThreadPoolExecutor的DelayQueue添加一个实现了RunnableScheduledFuture接口的ScheduledFutureTask。 - 线程池中的线程从

DelayQueue中获取ScheduledFutureTask,然后执行任务。

ScheduledThreadPoolExecutor 为了实现周期性的执行任务,对 ThreadPoolExecutor做了如下修改:

- 使用

DelayQueue作为任务队列; - 获取任务的方不同

- 执行周期任务后,增加了额外的处理

执行周期任务的步骤

- 线程 1 从

DelayQueue中获取已到期的ScheduledFutureTask(DelayQueue.take())。到期任务是指ScheduledFutureTask的 time 大于等于当前系统的时间; - 线程 1 执行这个

ScheduledFutureTask; - 线程 1 修改

ScheduledFutureTask的 time 变量为下次将要被执行的时间; - 线程 1 把这个修改 time 之后的

ScheduledFutureTask放回DelayQueue中(DelayQueue.add())。

线程池大小的确定

不合理的线程池大小会造成CPU和内存资源的浪费,上下文切换的成本。

- CPU 密集型任务(N+1): 这种任务消耗的主要是 CPU 资源,可以将线程数设置为 N(CPU 核心数)+1,比 CPU 核心数多出来的一个线程是为了防止线程偶发的缺页中断,或者其它原因导致的任务暂停而带来的影响。一旦任务暂停,CPU 就会处于空闲状态,而在这种情况下多出来的一个线程就可以充分利用 CPU 的空闲时间。

- I/O 密集型任务(2N): 这种任务应用起来,系统会用大部分的时间来处理 I/O 交互,而线程在处理 I/O 的时间段内不会占用 CPU 来处理,这时就可以将 CPU 交出给其它线程使用。因此在 I/O 密集型任务的应用中,我们可以多配置一些线程,具体的计算方法是 2N。

通常来讲,在内存中对大量数据进行排序是CPU密集型,涉及到网络读取,文件读取这类都是 IO 密集型。

反射

反射就是在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能够调用它的任意方法和属性;并且能改变它的属性。因为有一些类在编译时无法得知它属于哪个类,只能依靠运行时来获取。

通过反射机制,我们可以实现如下的操作:

- 程序运行时,可以通过反射获得任意一个类的Class对象,并通过这个对象查看这个类的信息;

- 程序运行时,可以通过反射创建任意一个类的实例,并访问该实例的成员;

- 程序运行时,可以通过反射机制生成一个类的动态代理类或动态代理对象。

反射有哪些类

在JDK中,主要由以下类来实现Java反射机制,这些类都位于java.lang.reflect包中

Class类:代表一个类

Class.forName():通过限定名获取类

Class.getClass():获取实例的类

Field 类

代表类的成员变量(属性)

Class.getFields():获取该类及其父类的所有public字段

Class.getDeclareFields():获取该类的所有字段,不包括父类字段

Method类

代表类的成员方法

getDeclaredMethods():获取所有非构造方法

getMethods():仅可获取公有非构造方法

method.invoke(Object obj,Object args[]):调用method类代表的方法,其中obj是对象名,args是传入method方法的参数,简而言之就是调用obj中的method方法

Constructor 类

代表类的构造方法

getDeclaredConstructors():获取所有构造方法

getConstructors():仅可获取公有构造方法

Array类

提供了动态创建数组,以及访问数组的元素的静态方法

Spring 通过 XML 配置模式装载 Bean就用到了反射,解析xml并且通过Class.forName获取到对象。好处是便于维护,并且外部调用方便。

使用JDBC时,如果要创建数据库的连接,则需要先通过反射机制加载数据库的驱动程序。

1 | Person per = new Person(); |

IO

- 按照数据流向,可以将流分为输入流和输出流,其中输入流只能读取数据、不能写入数据,而输出流只能写入数据、不能读取数据。

- 按照数据类型,可以将流分为字节流和字符流,其中字节流操作的数据单元是8位的字节,而字符流操作的数据单元是16位的字符。字符流=字节流+编码集。stream结尾都是字节流,reader和writer结尾都是字符流 两者的区别就是读写的时候一个是按字节读写,一个是按字符。 实际使用通常差不多。 在读写文件需要对内容按行处理,比如比较特定字符,处理某一行数据的时候一般会选择字符流。 只是读写文件,和文件内容无关的,一般选择字节流。

- 按照处理功能,可以将流分为节点流和处理流,其中节点流可以直接从/向一个特定的IO设备(磁盘、网络等)读/写数据,也称为低级流,而处理流是对节点流的连接或封装,用于简化数据读/写功能或提高效率,也称为高级流。

节点流:可以从或向一个特定的地方(节点)读写数据。如FileReader

处理流:**是对一个已存在的流的连接和封装,通过所封装的流的功能调用实现数据读写。**如BufferedReader

在返回二维码的时候就要用到缓冲流BufferedOutputStream再放进byte数组,最后写进response,下载要用到FileInputStream

StringBuffer 对方法加了同步锁或者对调用的方法加了同步锁,所以是线程安全的。

StringBuilder 并没有对方法进行加同步锁,所以是非线程安全的。

对于文件读可能会用到Scanner或者FileReader,Scanner(System.in)还用来读取用户输入

BIO、NIO、AIO

- BIO 就是传统的 java.io 包,它是基于流模型实现的,交互的方式是同步阻塞方式,也就是说在读入输入流或者输出流时,在读写动作完成之前,线程会一直阻塞在那里,它们之间的调用时可靠的线性顺序。它的优点就是代码比较简单、直观;缺点就是 IO 的效率和扩展性很低,容易成为应用性能瓶颈,可以通过线程池的情况改善,适用于并发小的系统。

- NIO 是 Java 1.4 引入的 java.nio 包,提供了 Channel(通道,类似于流,但是通道可以提供双向、异步的读写,并且可以从Buffer中读写数据)、Selector(选择器,一个组件,构建队列并检测多个NIO channel,看看读或者写事件是否就绪,轮询监听IO请求)、Buffer(缓冲,包装成了对象,能够提供数据读写的服务) 等新的抽象,可以构建多路复用的、同步非阻塞 IO 程序。适用于多连接数量,短连接时长的架构中比如常见的聊天系统中。

- AIO 是 Java 1.7 之后引入的包,是 NIO 的升级版本,提供了异步非堵塞的 IO 操作方式,所以人们叫它 AIO(Asynchronous IO),异步 IO 是基于事件和回调机制实现的,也就是应用操作之后会直接返回,不会堵塞在那里,当后台处理完成,操作系统会通知相应的线程进行后续的操作。适用于数量多,连接长的架构中,编程比较复杂。

同步和异步:关注的是任务完成时消息通知的方式。由调用方盲目主动问询的方式是同步调用,由被调用方主动通知调用方任务已完成的方式是异步调用。

阻塞与非阻塞:阻塞还是非阻塞,关注的是接口调用(发出请求)后等待数据返回时的状态。被挂起无法执行其他操作的则是阻塞型的,可以被立即「抽离」去完成其他「任务」的则是非阻塞型的。

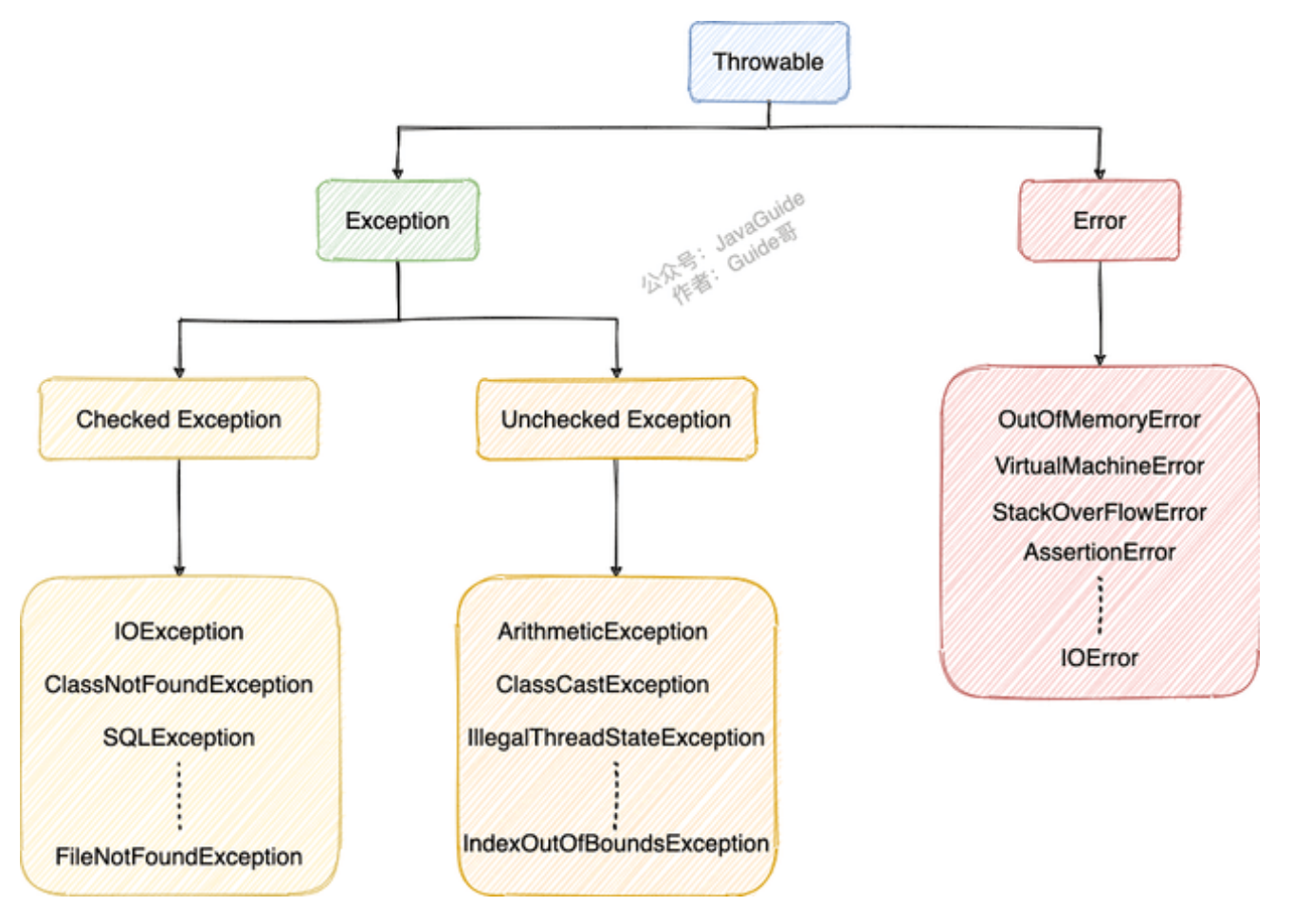

异常

Exception:程序本身可以处理的异常,可以通过catch来进行捕获。Exception又可以分为 Checked Exception (受检查异常,必须处理) 和 Unchecked Exception (不受检查异常,可以不处理)。Error:Error属于程序无法处理的错误 ,不建议通过catch捕获 。例如 Java 虚拟机运行错误(Virtual MachineError)、虚拟机内存不够错误(OutOfMemoryError)、类定义错误(NoClassDefFoundError)等 。这些异常发生时,Java 虚拟机(JVM)一般会选择线程终止。

还有一个特殊的部分是RuntimeException,它是不受检查的,比如空指针、数组越界,也属于Exception

抛InterruptedException的方法有:

- java.lang.Object 类的 wait 方法

- java.lang.Thread 类的 sleep 方法

- java.lang.Thread 类的 join 方法

堆栈分配效率

栈的分配效率比堆高

栈是机器系统提供的数据结构,计算机会在底层对栈提供支持:分配专门的寄存器存放栈的地址,入栈出栈都有专门的指令执行,所以速度更快。

栈使用的是一级缓存, 他们通常都是被调用时处于存储空间中,调用完毕立即释放;

堆是存放在二级缓存中,生命周期由虚拟机的垃圾回收算法来决定,所以调用这些对象的速度要相对来得低一些。

栈上申请内存并不是总是成功。(内存不足、越界访问导致信息被破坏)

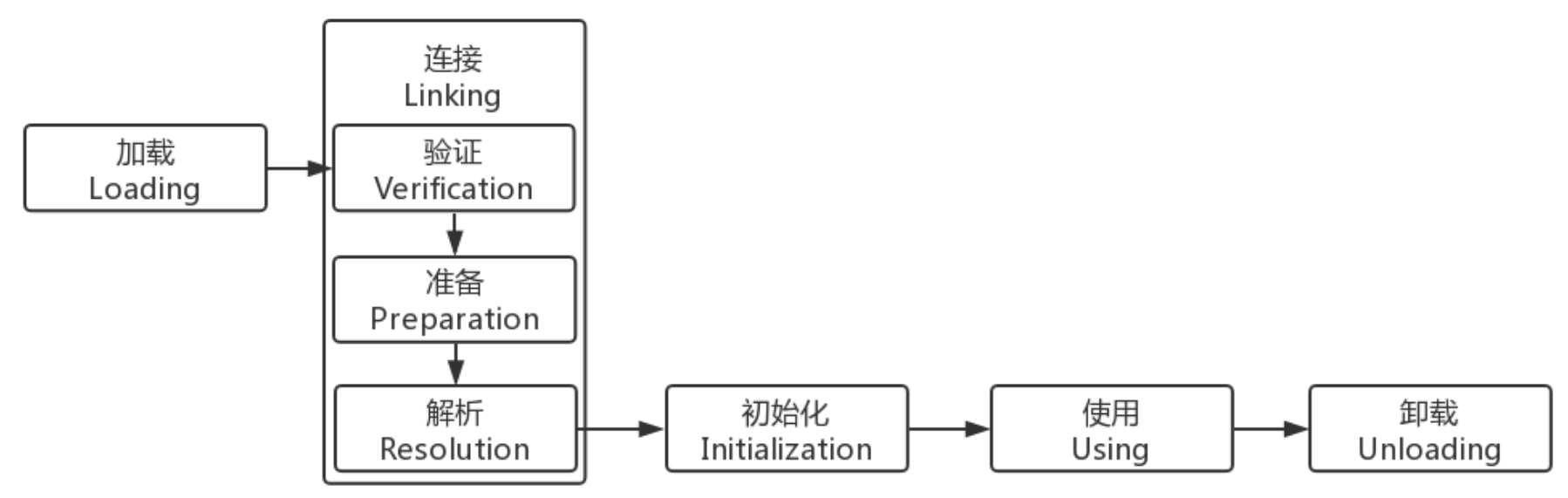

类加载流程

首先是加载阶段(Loading),它是 Java 将字节码数据从不同的数据源读取到 JVM 中,并映射为 JVM 认可的数据结构(Class 对象),这里的数据源可能是各种各样的形态,如 jar 文件、class 文件,甚至是网络数据源等;如果输入数据不是 ClassFile 的结构,则会抛出 ClassFormatError。

加载阶段是用户参与的阶段,我们可以自定义类加载器,去实现自己的类加载过程。

第二阶段是链接(Linking),这是核心的步骤,简单说是把原始的类定义信息平滑地转化入 JVM 运行的过程中。这里可进一步细分为三个步骤:

- 验证(Verification),这是虚拟机安全的重要保障,JVM 需要核验字节信息是符合 Java 虚拟机规范的,否则就被认为是 VerifyError,这样就防止了恶意信息或者不合规的信息危害 JVM 的运行,验证阶段有可能触发更多 class 的加载。

- 准备(Preparation),创建类或接口中的静态变量,并初始化静态变量的初始值。但这里的“初始化”和下面的显式初始化阶段是有区别的,侧重点在于分配所需要的内存空间,不会去执行更进一步的 JVM 指令。

- 解析(Resolution),在这一步会将常量池中的符号引用(symbolic reference)替换为直接引用(符号引用是因为编译时不确定地址,现在具有地址就可以替换成实际地址了)。在Java 虚拟机规范中,详细介绍了类、接口、方法和字段等各个方面的解析。

最后是初始化阶段(initialization),这一步真正去执行类初始化的代码逻辑,包括静态字段赋值的动作,以及执行类定义中的静态初始化块内的逻辑,编译器在编译阶段就会把这部分逻辑整理好,父类型的初始化逻辑优先于当前类型的逻辑。

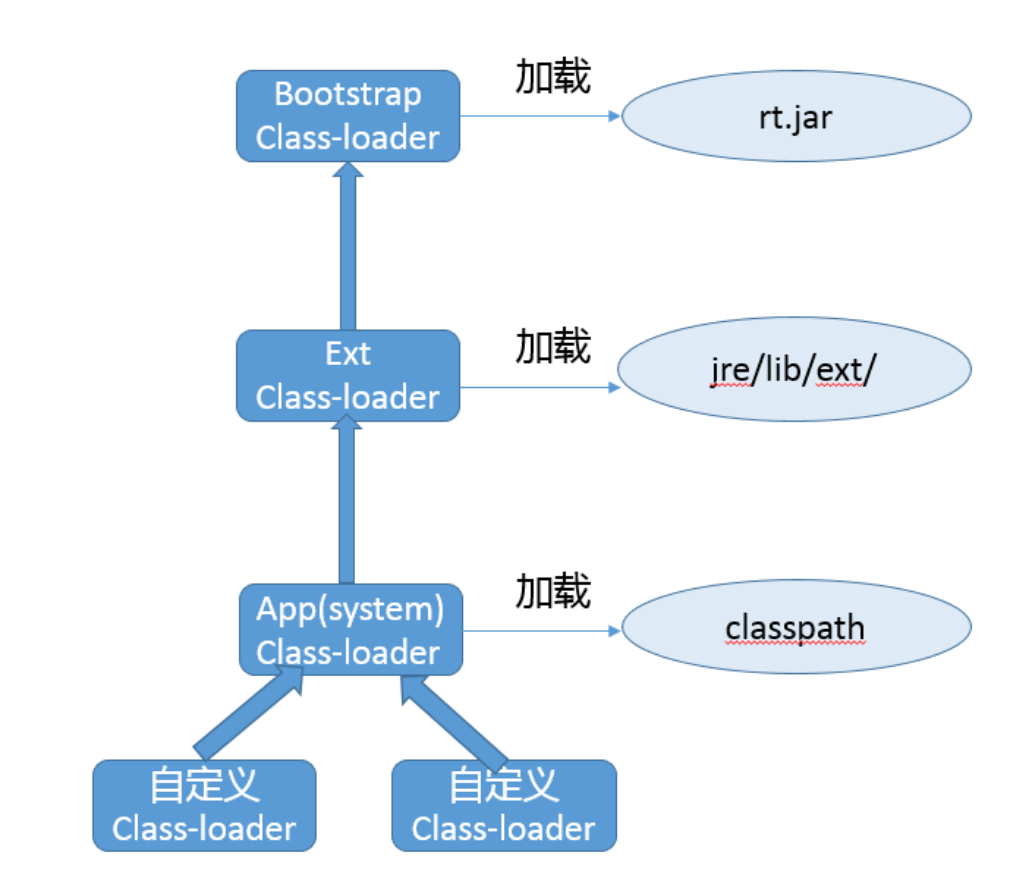

双亲委派

当类加载器(Class-Loader)试图加载某个类型的时候,除非父加载器找不到相应类型,否则尽量将这个任务代理给当前加载器的父加载器去做。使用委派模型的目的是避免重复加载 Java 类型。

每个ClassLoader都只能加载自己所绑定目录下的资源;

加载资源时的ClassLoader可以有多种选择:系统类加载器SystemClassLoader、加载当前类的ClassLoader、线程上下文类加载器ContextClassLoader

双亲委派模型如下:

- 启动类加载器(Bootstrap Class-Loader),加载 jre/lib 下面的 jar 文件,如 rt.jar。它是个超级公民,即使是在开启了 Security Manager 的时候,JDK 仍赋予了它加载的程序 AllPermission。

- 扩展类加载器(Extension or Ext Class-Loader),负责加载我们放到 jre/lib/ext/ 目录下面的 jar 包,这就是所谓的 extension 机制。

- 应用类加载器(Application or App Class-Loader),加载classpath 的内容。

类加载机制的特征:

- 双亲委派模型。但不是所有类加载都遵守这个模型,有的时候,启动类加载器所加载的类型,是可能要加载用户代码的,比如 JDK 内部的 ServiceProvider/ServiceLoader机制,用户可以在标准 API 框架上,提供自己的实现(SPI),JDK 也需要提供些默认的参考实现例如JDBC,都是利用的这种机制,这种情况就不会用双亲委派模型去加载,而是利用所谓的上下文加载器。

- 可见性,子类加载器可以访问父加载器加载的类型,但是反过来是不允许的,不然,因为缺少必要的隔离,我们就没有办法利用类加载器去实现容器的逻辑。

- 单一性,由于父加载器的类型对于子加载器是可见的,所以父加载器中加载过的类型,就不会在子加载器中重复加载。但是注意,类加载器“邻居”间,同一类型仍然可以被加载多次,因为互相并不可见。

上下文加载器

ContextClassLoader,简称TCCL

Java 提供了很多服务提供者接口(Service Provider Interface,SPI),允许第三方为这些接口提供实现。当服务的提供者提供了服务接口的一种实现之后,在jar包的META-INF/services/目录里同时创建一个以服务接口命名的文件。该文件里就是实现该服务接口的具体实现类。而当外部程序装配这个模块的时候,就能通过该jar包META-INF/services/里的配置文件找到具体的实现类名,并装载实例化,完成模块的注入。但是存在一个问题:SPI的接口是Java核心库的一部分,是由引导(启动)类加载器(Bootstrap Classloader)来加载的;SPI的实现类是由系统类加载器(System类加载器)来加载的。因为Bootstrap Classloader只加载核心库,找不到SPI的实现类。

JDBC的实现

把自己加载不了的类加载到线程上下文类加载器中(通过Thread.currentThread()获取),而线程上下文类加载器默认是使用AppClassLoader。即用appClassLoarder去加载这些实现类。可以用getContextClassLoader取得当前线程的ClassLoader(即appClassLoarder),然后去加载这些实现类,就能让应用访问到。

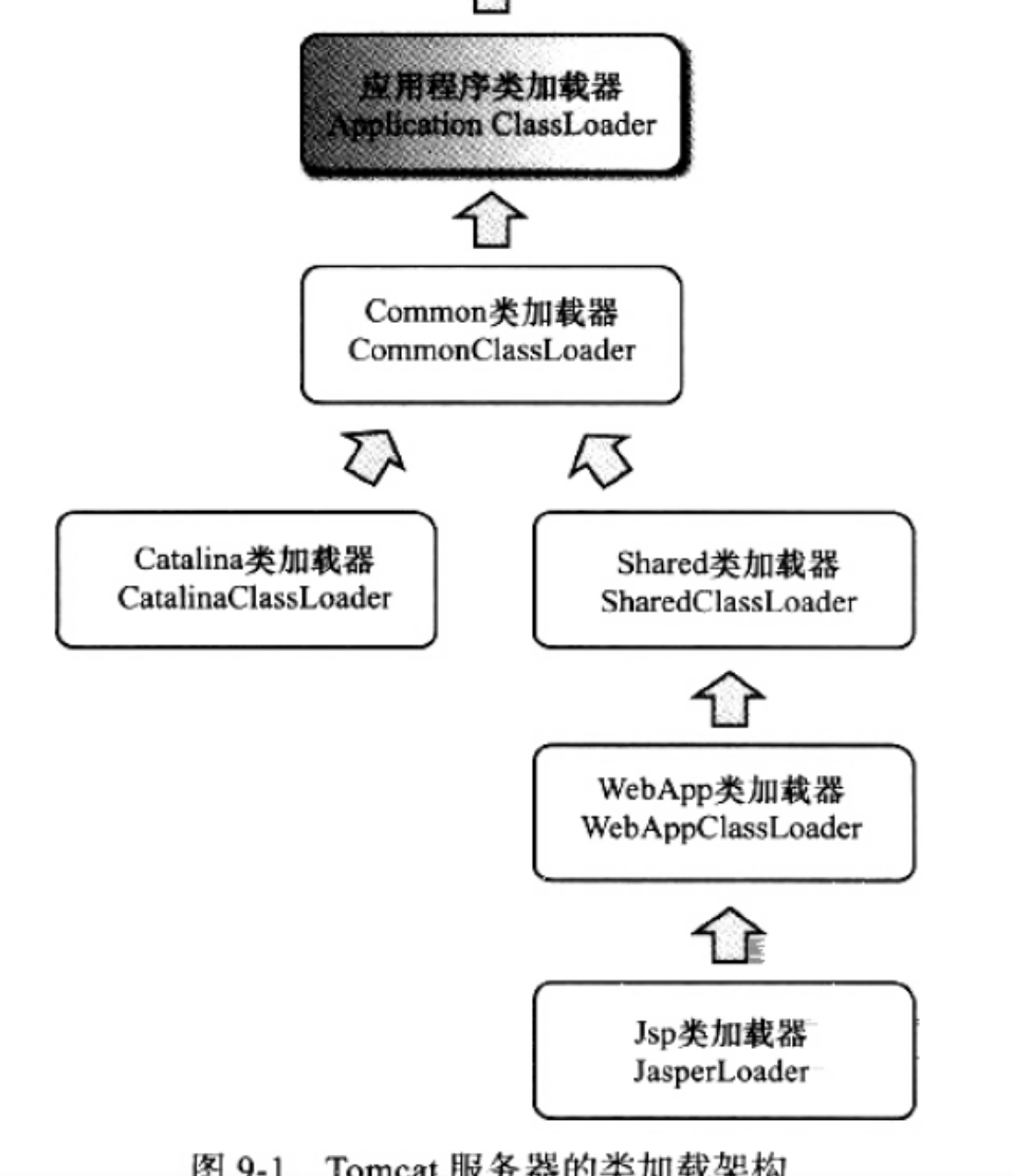

Tomcat的实现

容器不希望它下面的webapps之间能互相访问到,所以不能用appClassLoarder去加载,所以在Application ClassLoader下新建了许多类加载器。对于每个webapp,为其新建一个webappClassLoader,用于加载webapp下面的类,这样webapp之间就不能相互访问了。webappClassLoader去加载某个类,如果找不到,再交给parent。而对于java核心库,不在tomcat的ClassLoader的加载范围。这是 Java Servlet 规范中的推荐做法,其目的是使得 Web 应用自己的类的优先级高于 Web 容器提供的类。这种代理模式的一个例外是:Java 核心库的类是不在查找范围之内的。这也是为了保证 Java 核心库的类型安全。

泛型和泛型擦除

- T 意味某种类型

- E 意味 链表、数组里的元素,如List list 表示 list 里的元素。

- K意味map(k,v) 里的键值 Key

- V 意味 返回或映射的值。

泛型的本质:参数化类型,即给类型指定一个参数。有泛型接口,泛型类,泛型方法。

泛型的好处:

1.可以在编译时检查类型安全。

2.所有的强制转换都是自动和隐式的,可以提高代码的重用率。

泛型擦除:编译器在编译期间将我们写好的泛型进行擦除,并相应的做出一些类型转换。

泛型上下限:上限使用extends,表示参数类型只能是该类型或该类型的子类。下限使用super,表示参数类型只能是该类型或该类型的父类。实例:<? extends List>

并发工具包JUC

- 原子类:从JDK 1.5开始,并发包下提供了

atomic子包,这个包中的原子操作类提供了一种用法简单、性能高效、线程安全地更新一个变量的方式。在atomic包里一共提供了17个类,属于4种类型的原子更新方式,分别是原子更新基本类型、原子更新引用类型、原子更新属性、原子更新数组。 - Lock接口:从JDK 1.5开始,并发包中新增了Lock接口以及相关实现类用来实现锁功能,它提供了与synchronized关键字类似的同步功能,只是在使用时需要显式地获取和释放锁。虽然它缺少了隐式获取释放锁的便捷性,但是却拥有了多种synchronized关键字所不具备的同步特性,包括:可中断地获取锁、非阻塞地获取锁、可超时地获取锁。

- 线程池:从JDK 1.5开始,并发包下新增了内置的线程池。其中,ThreadPoolExecutor类代表常规的线程池,而它的子类

ScheduledThreadPoolExecutor对定时任务提供了支持,在子类中我们可以周期性地重复执行某个任务,也可以延迟若干时间再执行某个任务。此外,Executors是一个用于创建线程池的工具类,由于该类创建出来的是带有无界队列的线程池,所以在使用时要慎重。 - 并发容器:从JDK 1.5开始,并发包下新增了大量高效的并发的容器,这些容器按照实现机制可以分为三类。第一类是以降低锁粒度来提高并发性能的容器,它们的类名以Concurrent开头,如

ConcurrentHashMap。第二类是采用写时复制技术实现的并发容器,它们的类名以CopyOnWrite开头,如CopyOnWriteArrayList。第三类是采用Lock实现的阻塞队列,内部创建两个Condition分别用于生产者和消费者的等待,这些类都实现了BlockingQueue接口,如ArrayBlockingQueue。 - 同步工具:从JDK 1.5开始,并发包下新增了几个有用的并发工具类,一样可以保证线程安全。其中,Semaphore类代表信号量,可以控制同时访问特定资源的线程数量;CountDownLatch类则允许一个或多个线程等待其他线程完成操作;CyclicBarrier可以让一组线程到达一个屏障时被阻塞,直到最后一个线程到达屏障时,屏障才会打开,所有被屏障拦截的线程才会继续运行。

自动拆箱和自动装箱

自动装箱、自动拆箱是JDK1.5提供的功能。

自动装箱是指把一个基本类型的数据直接赋值给对应的包装类型;

自动拆箱是指把一个包装类型的对象直接赋值给对应的基本类型;

通过自动装箱、自动拆箱功能,可以大大简化基本类型变量和包装类对象之间的转换过程。比如,某个方法的参数类型为包装类型,调用时我们所持有的数据却是基本类型的值,则可以不做任何特殊的处理,直接将这个基本类型的值传入给方法。

包装类的值都是final,传参的话只是new了一个新对象,不对原对象造成影响。

类的实例化过程

类加载: 当JVM遇到一条字节码new指令时,首先将去检查这个指令的参数是否能在常量池中定位到一个类的符号引用,并且检查这个符号引用代表的类是否已被加载、解析和初始化过。如果没有,那必须先执行相应的类加载过程。

分配内存:在类加载检查通过后,接下来虚拟机将为新生对象分配内存。对象所需内存的大小在类加载完成后便可完全确定,为对象分配空间的任务实际上便等同于把一块确定大小的内存块从Java堆中划分出来。

初始化零值:内存分配完成之后,虚拟机必须将分配到的内存空间都初始化为零值,如果使用了TLAB(线程本地分配缓存区)的话,这一项工作也可以提前至TLAB分配时顺便进行。这步操作保证了对象的实例字段在Java代码中可以不赋初始值就直接使用,使程序能访问到这些字段的数据类型所对应的零值。比如布尔值默认为false,int默认为0,String默认为null。

状态设置:虚拟机还要对对象进行必要的设置,例如这个对象是哪个类的实例、如何才能找到类的元数据信息、对象的哈希码、对象的GC分代年龄等信息。这些信息存放在对象的对象头之中。根据虚拟机当前运行状态的不同,如是否启用偏向锁等,对象头会有不同的设置方式。

构造函数:从虚拟机的视角来看,一个新的对象已经产生了。但是从Java程序的视角看来,对象创建才刚刚开始——构造函数,即Class文件中的<init>()方法还没有执行,所有的字段都为默认的零值,对象需要的其他资源和状态信息也还没有按照预定的意图构造好。

设计原则

开闭原则

一个软件实体,如类,模块和函数应该对扩展开放(对提供方),对修改关闭(对使用方)。用抽象构建框架,用实现扩展细节。

举例:把创建Shape类做成抽象类,并提供一个抽象的draw方法,让子类去实现即可,这样有新的图形种类时,只需要让新的图形类继承Shape,并实现draw方法即可,使用方的代码就不需要修改(满足了开闭原则)

依赖倒置原则

指设计代码结构时,高层(调用层)模块不应该依赖底层(被调用层)模块,二者都应该依赖其抽象。抽象不应该依赖细节;细节应该依赖抽象。即面向接口编程,不要面向实现编程。

举例:小强学习课程,定义了语文和数学课程,结果有一天增加了英语,不单要改调用层,也要改被调用层。这时可以将课程转化为类,直接传递类进去。这个就是依赖注入!

单一职责原则

其实就是降低耦合,一个类只负责一项职责,应该仅有一个引起它变化的原因。

接口隔离原则

用多个专门的接口,而不使用单一的总接口,客户端不应该依赖它不需要的接口。接口隔离原则符合我们常说的高内聚低耦合的设计思想

1.可读性、复用性、可维护性和易变更性

接口隔离原则跟单一职责原则区别:

- 单一职责原则原注重的是职责;而接口隔离原则注重对接口依赖的隔离。

- 单一职责原则主要是约束类,其次才是接口和方法,它针对的是程序中的实现和细节;而接口隔离原则主要约束接口接口,主要针对抽象,针对程序整体框架的构建。

举例:动物接口有fly和swim,但是子类dog明显不能fly,所以要细化一个陆地动物接口

里氏替换

任何父类对象出现的地方,我们都可以用其子类的对象来替换,并且可以保证原有程序的逻辑行为和正确性。

- 子类不能违背父类定义的功能

- 子类要完全实现父类的抽象方法

迪米特法则

又称最少知识原则,个类对于其他类知道的越少越好,就是说一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解,只和朋友通信,不和陌生人说话。核心思想是最小依赖,降低程序耦合

API

常用包

java.lang 提供java基础类,例如:Object\Math\String\StringBuffer\System\Tread等,这是我们最常用的包包,但是我们并不常见到她,因为我们不需要将她手动导入;

java.util 提供包括集合框架、事件模型、日期时间、等等的使用工具类;

java.io 提供通过文件系统、数据流和序列化提供系统的输入输入;

java.net 提供实时网络应用和开发的类;

java.sql 提供使用java语言访问并处理存储在数据源中的数据API;

java.awt 和 java.swing 提供了GUI开发与设计的类,awt提供了创建界面和绘制图形图像的所有类,swing包提供了一组“轻量级”的组件,尽量让这些组件在所有平台上的工作方式相同;

java.text 提供了与自然语言无关的方式来处理文本日期、数字和消息的类和接口。

JDBC

JDBC提供了Statement、PreparedStatement 和 CallableStatement三种方式来执行查询语句

Statement 用于通用查询,不安全、容易产生SQL注入式攻击

1 | Statement sta=con.createStatement(); |

PreparedStatement 用于执行参数化查询,大量执行SQL语句可以采用批处理性能比Statement快。同时由于支持可变参数的设置,可以防止SQL注入式攻击,因此相对来更安全。“?” 叫做占位符,有多少个占位符就需要有多少个对应的值。作为 Statement 的子类,PreparedStatement 继承了 Statement 的所有功能。三种方法execute、 executeQuery 和 executeUpdate 已被更改以使之不再需要参数

1 | PreparedStatement pst=con.prepareStatement("select * from book"); |

CallableStatement则是用于存储过程,可以接受运行时输入和输出参数。

查询流程

a、使用DriverManager类注册Mysql驱动

此操作由DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());实现,但是实际上,com.mysql.jdbc.Driver类中的静态代码块中包含如下语句:java.sql.DriverManager.registerDriver(new Driver);,这段代码说明只要这个com.mysql.jdbc.Driver类被用到,DriverManager类就会自动被注册为mysql驱动,故只需要加载该类即可:Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);

b、调用DriverManager类中的静态方法public static Connection getConnection(String url,String user, String password) throws SQLException()来获取连接对象,这个方法的实参分别代表的是指定需要连接的数据库的地址,该数据库的用户名,该数据库的密码。

c、获取到连接对象后,通过Connection接口的createStatement()方法来获取Statement对象,此处不关心实现类,Statement对象可用于执行SQL语句

d、使用Statement对象执行executeQuery(String sql);或者executeUpdate(String sql)执行SQL语句

e、如果d步骤中执行的操作为查询,那么该方法的返回值是ResultSet对象,获取到该对象后,使用该对象调用next()方法,该方法的返回值为布尔类型,再在循环中调用get方法获取对应的值即可。如果d步骤执行的操作为增删改,那么返回值为int类型的数据,代表实际影响到的行数

f、操作完成后需要关闭Connection、Statement、ResultSet资源

Object

所有的类都直接或者间接的继承自Object,Object没有copy方法

Arrays

位于java.util下

Arrays.sort,还可以自定义比较器,升序排列,快排,O(nlogn)

1 | Arrays.sort(intervals, new Comparator<int[]>() { |

Arrays.equals,比较两个数组是否相同

1 | Arrays.equals(pcount, scount) |

Arrays.asList,把里边的元素转化为list

1 | Arrays.asList(nums[i], nums[left], nums[right]) |

Arrays.fill(dp, Integer.MAX_VALUE),将dp中的所有元素都填充为最大值。

ArrayList

插入 add

获取 get

长度 size

通过流将Integer类型的转化为int类型,并且转成int数组

1 | list.stream().mapToInt(Integer::intValue).toArray(); |

HashMap

map.put(key, value),如果key值不存在,则返回值是null,但是key值如果存在,则会返回原先被替换掉的value值

map.remove(),返回被删除元素,如果不存在,返回null

containsKey,查询是否含有该key

map.keySet(),将map的key转化为set集合,可以用来迭代

Stack

Stack插入 push

Stack栈顶 peek

Stack弹出 pop

Queue

queue.poll() 移除最先进入的元素,并且返回

Deque

Deque的push相当于addFirst,是在头部添加。

队列转列表

1 | list = new LinkedList<>(queue) |

Math

Math.ceil()天花板,向上取整

Math.floor()地板,向下取整,-1.6取整为-2,浮点数为-2.0

Math.round(),四舍五入,是在+0.5后再向下取整,Math.round(11.5)的结果是12,Math.round(-11.5)的结果为-11。

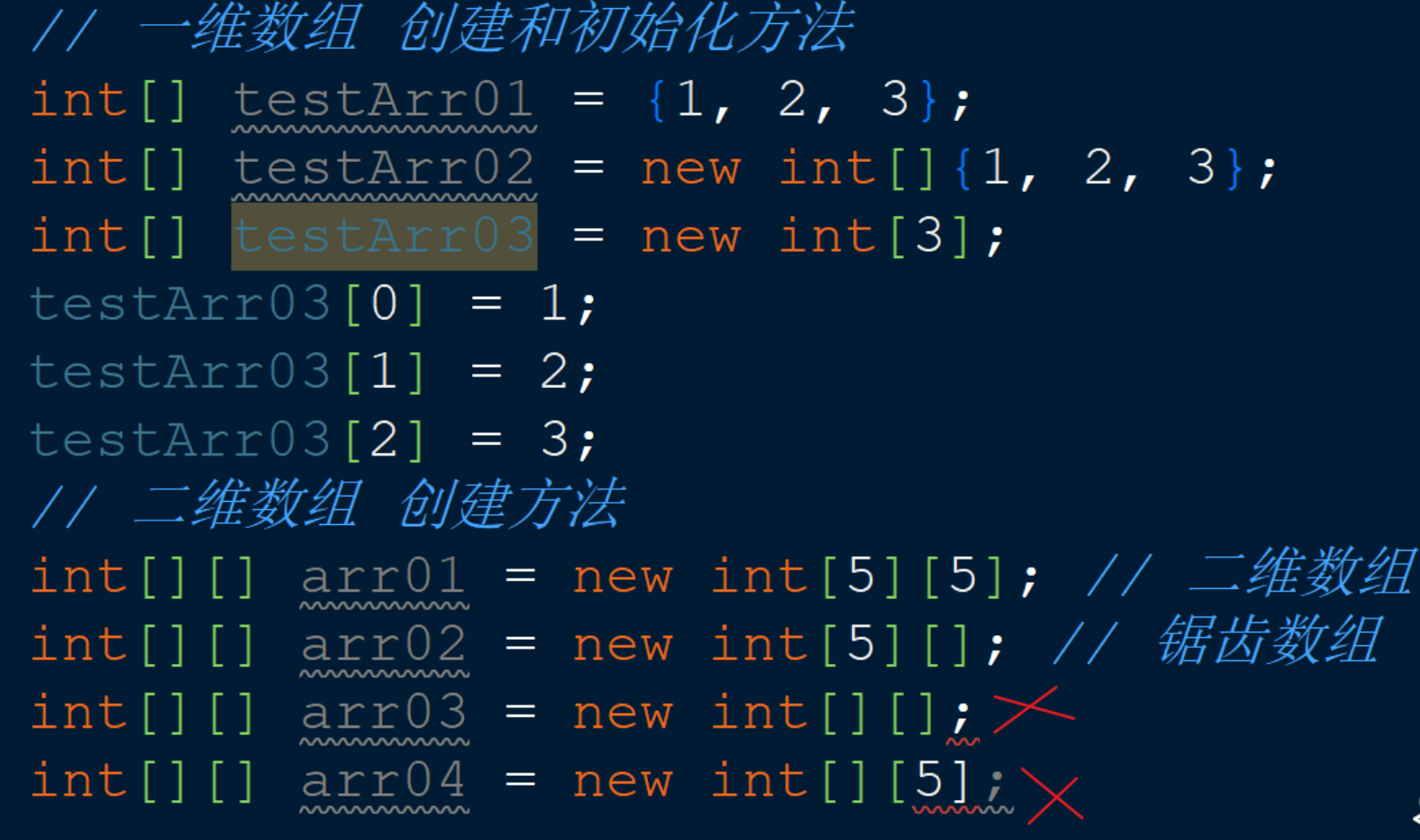

数组创建方式

一二行为声明空间并赋值,第三行为声明空间,等待赋值。

声明阶段[]均为空

二维数组至少要确定一个维度的大小,并且要是从最左边开始

输入输出

Scanner

1 | Scanner sc = new Scanner(System.in); |

hasNext(),判断是否还有输入,这个方法会去除空格,并且默认以空格作为分隔;

hasNextLine(),判断是否还有下一行;

nextLine(),获取包括空格回车的内容,作为一个字符串;

next(),获取有效字符直到空格;

nextInt(),获取数字直到空格,需要注意的是回车不会停止读取,也就是会读取到多行的字符。

一行读取结束,必须用nextLine来切换到下一行

BufferReader

1 | BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); |

输出的时候要注意,write进缓冲区后,要用flush才能输出

1 | bw.write(" ");bw.flush(); |

String

toCharArray(),字符串转数组

charAt() ,寻找对应下标的Character

subString(),前闭后开,只有一个参数代表的是切割字符,从输入值开始,并且返回切割后的结果。

如果有两个参数,代表切割范围内的字符。这些操作不改变原有字符,只是返回切割后的结果

1 | String str = "12,3"; |

split返回结果为数组,如果没有分割,那值为1

String.join(str, list),以str,分隔list

1 | String.join(" ", deque); |

String.indexOf(String str),返回第一个在String中的str的下标

String.indexOf(String str, int startIndex),从指定索引位置开始,若无则返回-1

System.out.println(“hello” + 1 + 1); 返回hello11

System.out.println(1 + 1 + “hello”); 返回2hello

System.out.println(‘1’ + 1 + 1); 返回51,因为char类型1会转化为49(ASCII码)

String.startsWith(),返回布尔值,用于检测字符串是否以指定的前缀开始。

String.equalsIgnoreCase(String str),判定相等,忽略大小写

String.toUpperCase(),小写转大写。

StringBuilder

builder.reverse().toString(),翻转字符串

* 增: append(xxx)

* 删: delete(int start,int end)

* 改: setCharAt(int n ,char ch) / replace(int start, int end,string str)

* 查: charAt(int n )

* 插: insert(int offset, xxx)

* 长度: Length();

Integer

intValue()是把Integer对象类型变成int的基础数据类型;

parseInt()是把String 变成int的基础数据类型;

Valueof()是把String 转化成Integer对象类型;

compareTo() 用于将 Number 对象与方法的参数进行比较;返回相等返回0,大于返回1,小于返回-1

Collections

这是java.util.collections(JUC)里边的方法,

Collections.reverse(),翻转list,没有返回值

Collections.swap(output, first, i),将output中的first和i值交换

PriorityQueue

数组复制

1 | System.arraycopy(源, 开始位置, 复制位置, 要复制的长度) |

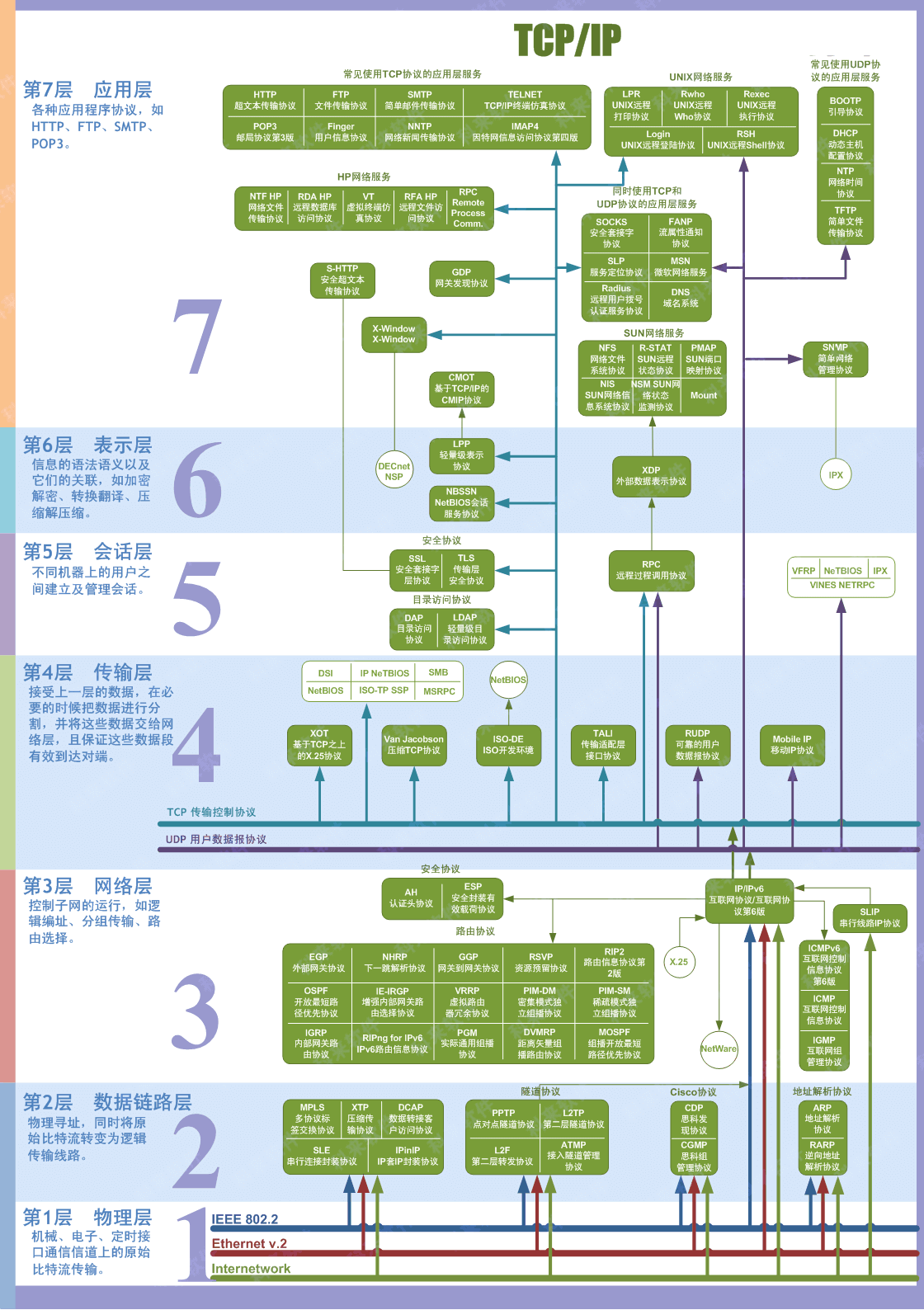

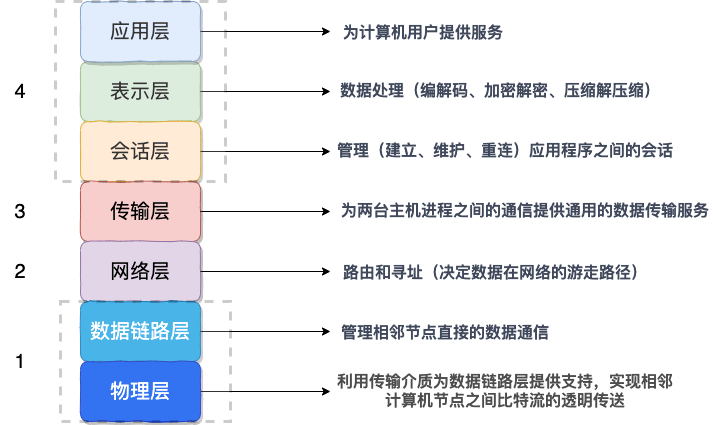

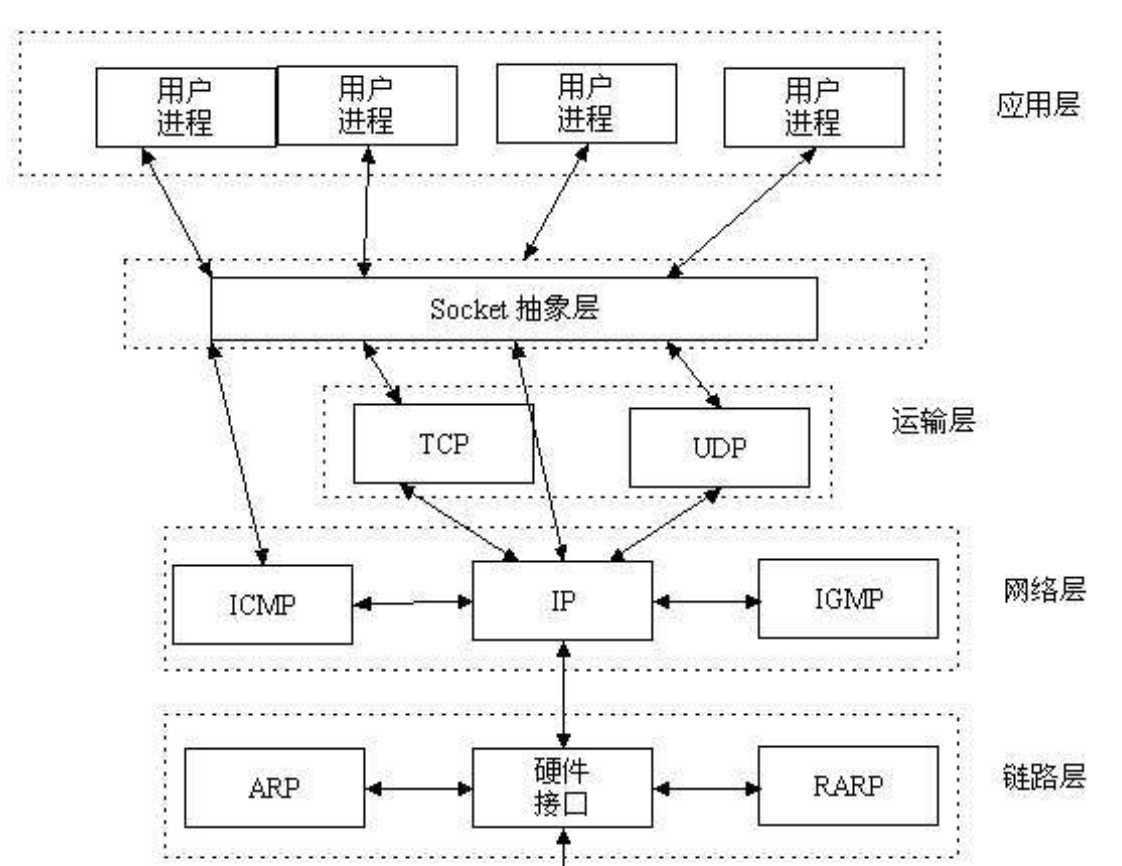

计算机网络

OSI模型

RARP(Reverse Address Resolution Protocol):RARP以与ARP相反的方式工作,允许局域网的物理机器从网关服务器的 ARP 表或者缓存上请求其 IP 地址。

OSPF(开放最短路径优先)

ARP(地址解析协议)

TCP(传输控制协议)

HTTP(超文本传输协议)

物理层主要设备:中继器、集线器;

数据链路层主要设备:二层交换机、网桥;

网络层主要设备:路由器;

后四层主要是计算机软件控制;

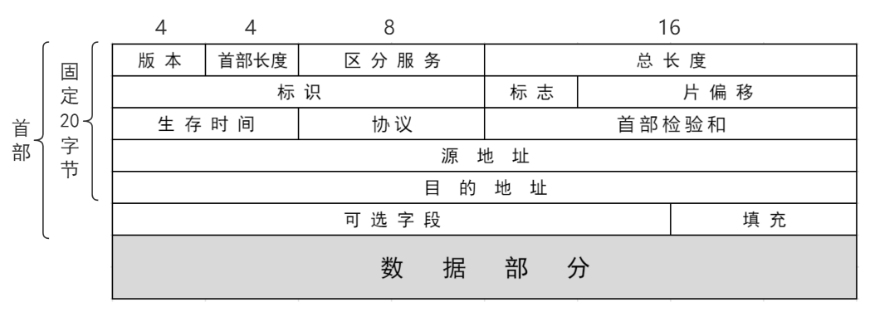

IP协议头部

第一个4字节: 版本号;首部长度; 服务类型;总长度;

第二个4字节:标识;标志;片偏移;

第三个4字节:生存时间;协议;校验和;

第四个4字节:源ip地址;

第五个4字节:目的ip地址;

NAT

网络地址转换,传输层协议,用来解决网络地址不足的问题,但是IPv6同样需要NAT,因为它具有内网保护的能力

子网掩码

是为了解决lP地址分配而产生的虚拟lP技术,但是也有别的用途,就是划分子网增强安全性。所以IPV6就不需要子网掩码是错误的。

IP地址与子网掩码与运算的结果为该网络的网络号,在同一个子网,网络号也必然相同

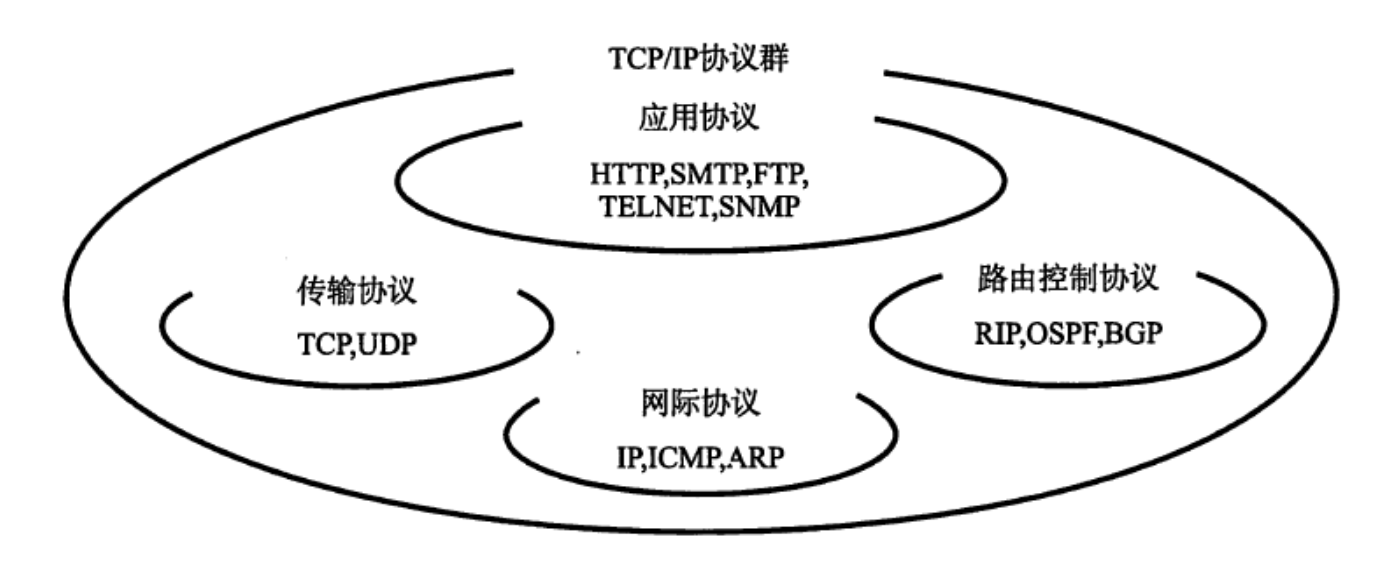

TCP/IP模型

分为应用层、传输层、网际层、网络接口层

TCP/IP协议族

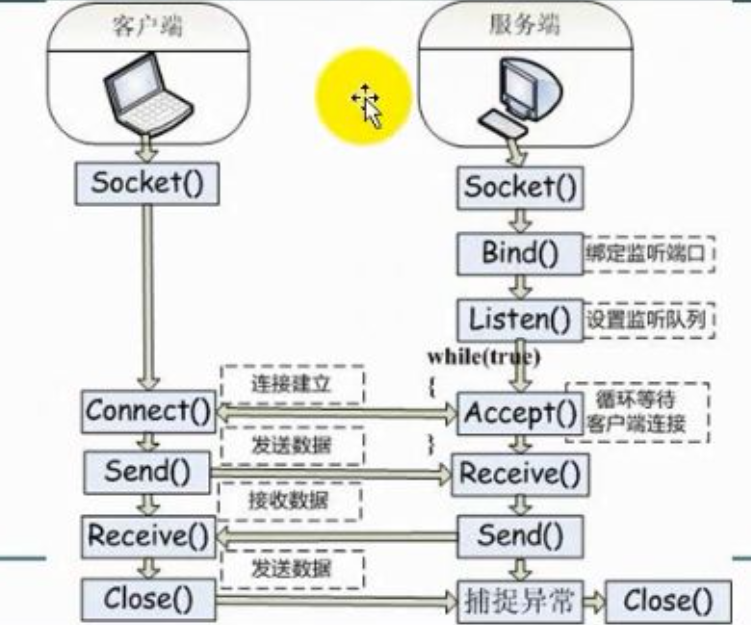

创建一个tcp服务程序的顺序

1)创建一个服务线程socket

2)创建一个服务线程处理新的连接

3)从服务器socket接受客户连接请求

4)在服务线程中,从socket中获得I/O流

5)对I/O流进行读写操作,完成与客户的交互

6)关闭I/O流

7)关闭socket

阻塞模式

对于TCP套接字(默认情况下),当使用 write()/send() 发送数据时:

- 首先会检查缓冲区,如果缓冲区的可用空间长度小于要发送的数据,那么 write()/send() 会被阻塞(暂停执行),直到缓冲区中的数据被发送到目标机器,腾出足够的空间,才唤醒 write()/send() 函数继续写入数据。

- 如果TCP协议正在向网络发送数据,那么输出缓冲区会被锁定,不允许写入,write()/send() 也会被阻塞,直到数据发送完毕缓冲区解锁,write()/send() 才会被唤醒。

- 如果要写入的数据大于缓冲区的最大长度,那么将分批写入。

- 直到所有数据被写入缓冲区 write()/send() 才能返回。

当使用 read()/recv() 读取数据时:

- 首先会检查缓冲区,如果缓冲区中有数据,那么就读取,否则函数会被阻塞,直到网络上有数据到来。

- 如果要读取的数据长度小于缓冲区中的数据长度,那么就不能一次性将缓冲区中的所有数据读出,剩余数据将不断积压,直到有 read()/recv() 函数再次读取。

- 直到读取到数据后 read()/recv() 函数才会返回,否则就一直被阻塞。

这就是TCP套接字的阻塞模式。所谓阻塞,就是上一步动作没有完成,下一步动作将暂停,直到上一步动作完成后才能继续,以保持同步性。

bind:绑定ip和端口号

accept:接收连接的套接字

socket

socket是对TCP/IP协议的封装,它的出现只是使得程序员更方便地使用TCP/IP协议栈而已。socket本身并不是协议,它是应用层与TCP/IP协议族通信的中间软件抽象层,是一组调用接口(TCP/IP网络的API函数)

IPV6地址表示

128位的无符号整数,分为8段,每段16位,用四个十六进制数来表示。

特殊形式:如果连续有一段都是0,可以直接压缩为一个0或者:表示,但是压缩0只能出现一次。

2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344

等价于

2001:0db8:85a3:0:1319:8a2e:0370:7344

2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344

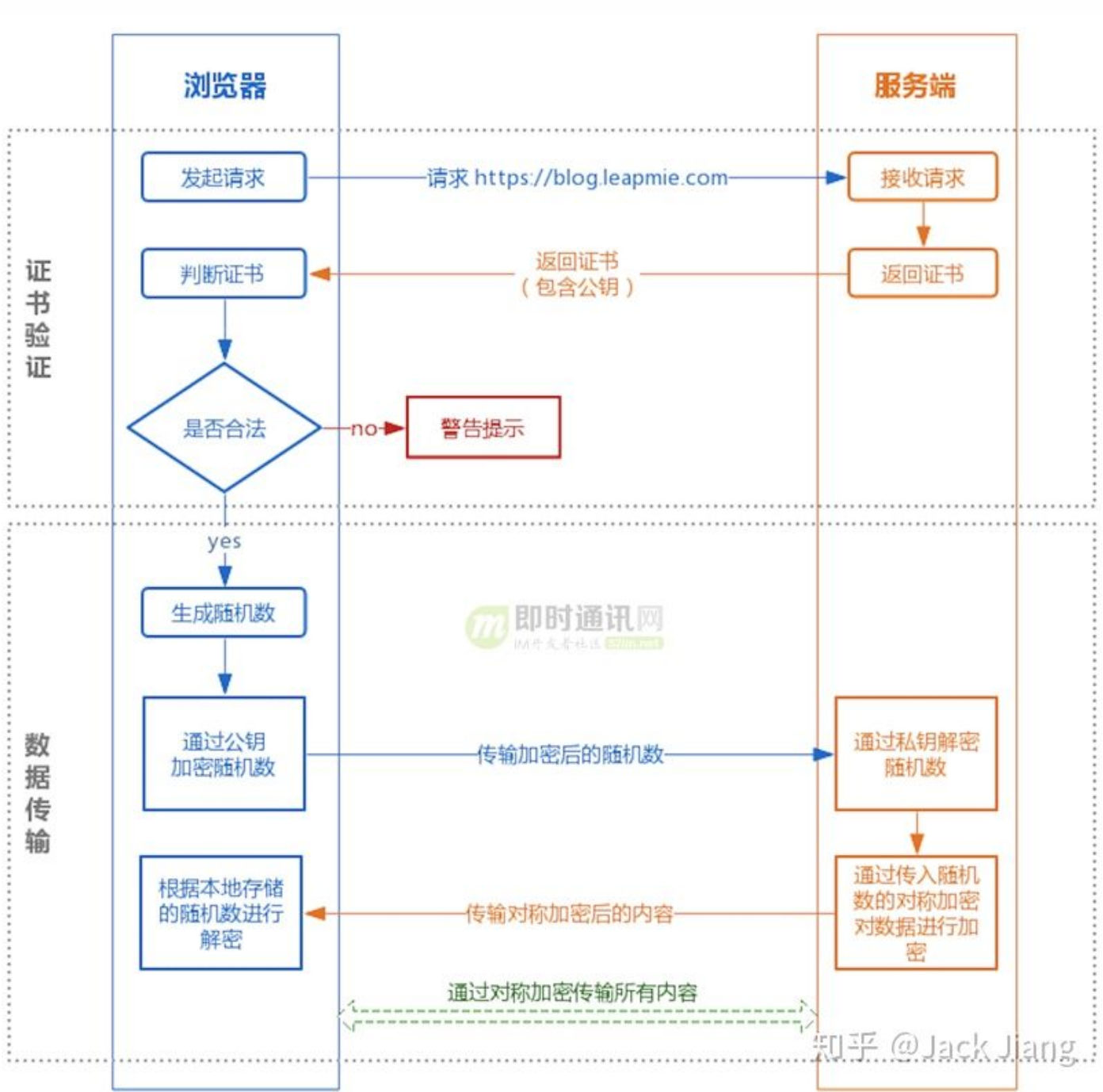

HTTP和HTTPS

HTTP 协议,全称超文本传输协议,主要是来规范浏览器和服务器端的行为

通信过程

- 服务器在 80 端口等待客户的请求。

- 浏览器发起到服务器的 TCP 连接(创建套接字 Socket)。

- 服务器接收来自浏览器的 TCP 连接。

- 浏览器(HTTP 客户端)与 Web 服务器(HTTP 服务器)交换 HTTP 消息。

- 关闭 TCP 连接。

SSL和TLS

SSL 指安全套接字协议,由于有设计缺陷,升级为TLS1.0,但由于习惯叫法,通常把 HTTPS 中的核心加密协议混成为 SSL/TLS。

内容传输使用对称加密,证书验证用非对称,公钥包含CA证书的认证

因为非对称加密慢,效率低,所以只用在证书验证上

HTTP和HTTPS的区别

1.端口:HTTP为80,HTTPS为443

2.安全性:HTTPS由于有SSL/TLS加密,安全性高(仍然有可能被中间人劫持)

DNS一定安全吗?

不一定

中间人攻击

在用户和服务器之间构建中间层,通过该层转发数据,例如常用的抓包软件Fiddler和wireShark都是这种形式

DNS和SSL证书

DNS明文传输,在DNS到客户端这一段可能会被篡改,如果黑客拥有SSL证书则同样可以发起攻击。

HTTPS中嵌入HTTP

在HTTPS网页中发起HTTP请求,现在浏览器会报:Mixed Content错误,但是对于以前的浏览器可能没有相应的防护机制。

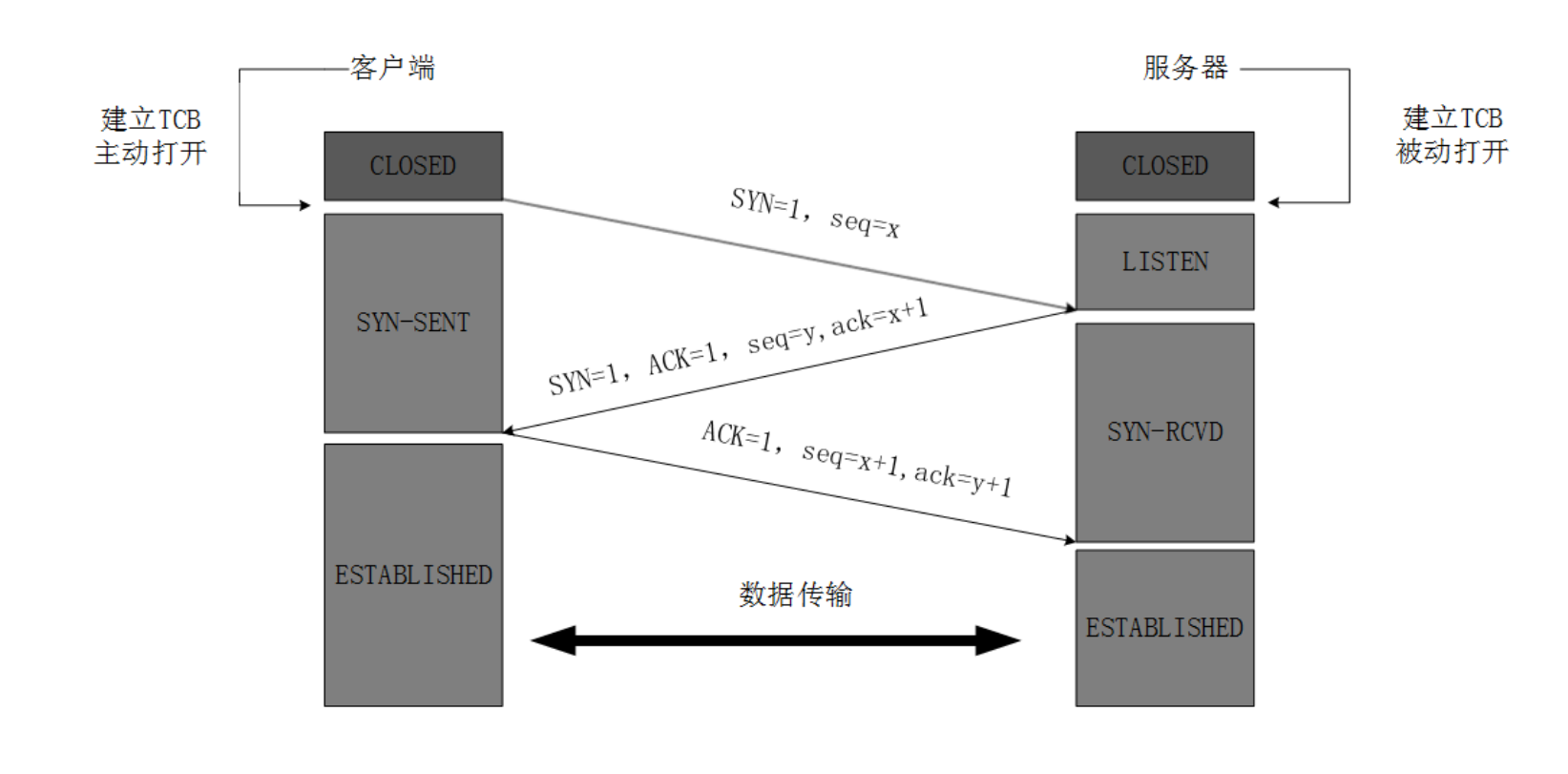

TCP

传输控制协议,是全双工通信,面向可靠连接。信道传输是不可靠的,利用tcp协议保证传输可靠

三次握手

三次握手的本质是为了保证传输可靠

客户端发送SYN(同步标志)表示要建立连接。服务端接收到发送SYN+ACK(确认标志)表示同意连接,客户端再发送ACK表示确认收到了能够连接。

为什么三次

因为信道不可靠,要在不可靠信道中建立可靠连接。由于网络阻塞等原因,在规定时间内没有收到服务端的ACK确认,客户端重新发送SYN2,这时如果是两次握手,那么会出现连接不对等问题。

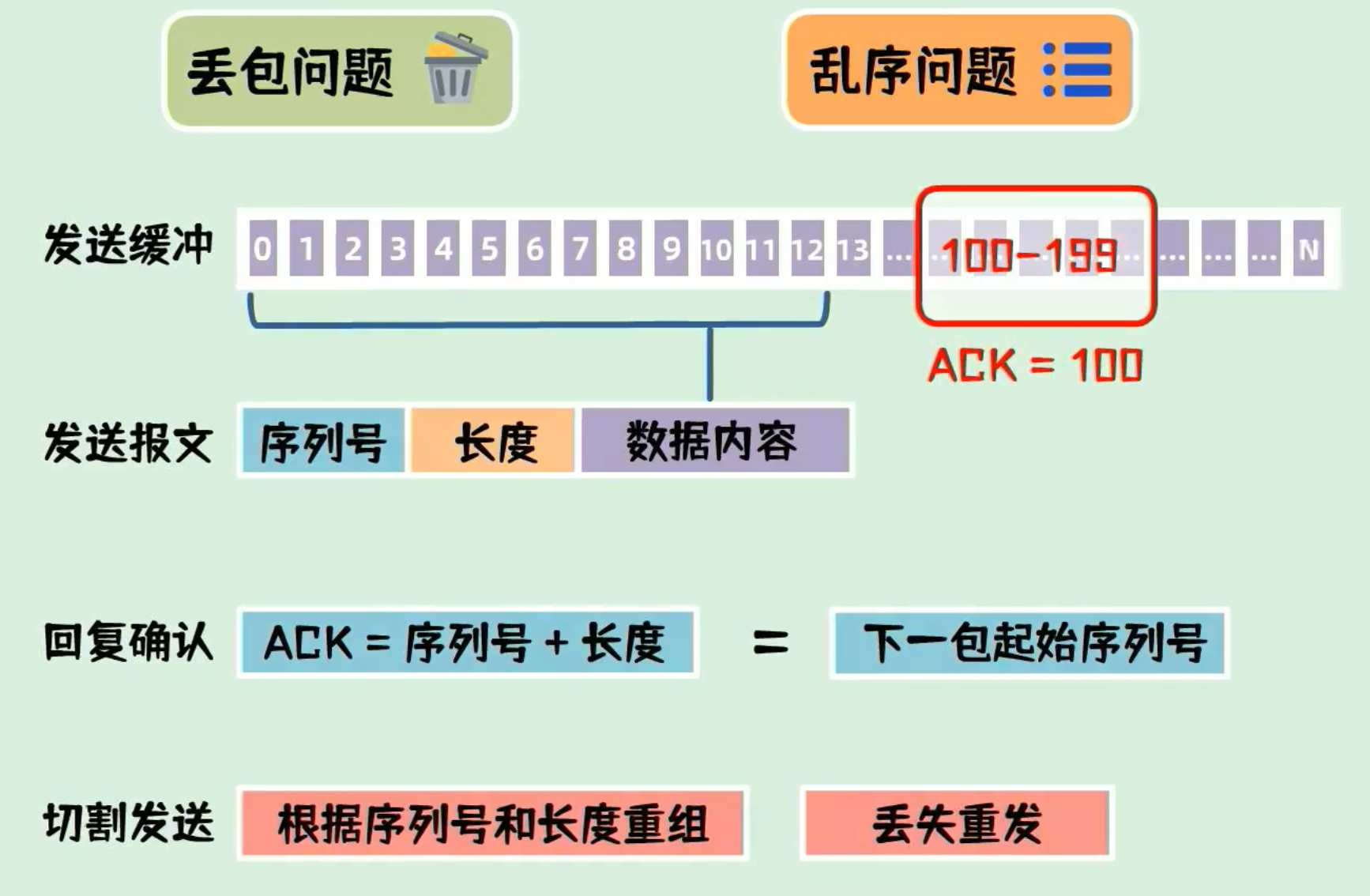

解决丢包

发送报文时构建请求头,包括序列号、长度、偏移量等等,比如1600分了三个包,分别是600+600+400,那么第二个包偏移量就是600,接收端用ACK进行回复确认。

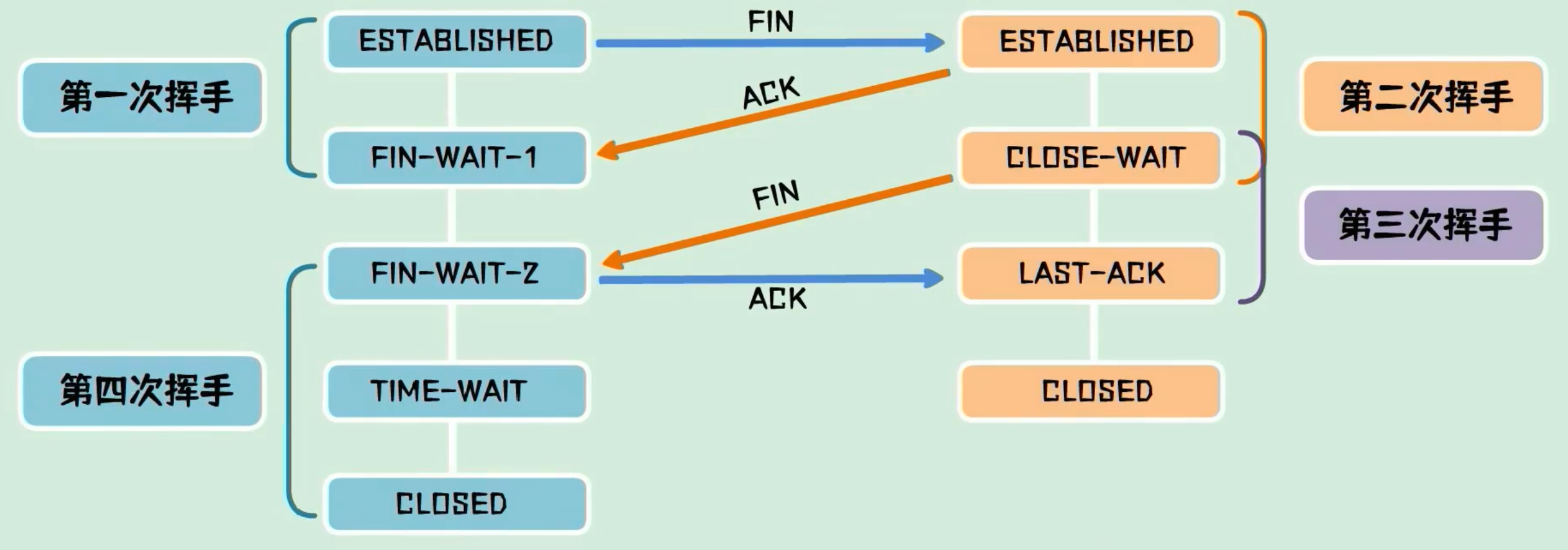

四次挥手

第一次挥手发送FIN(结束标志)包,在收到ACK确认后进入等待1状态,此时仍旧可以发送数据。发送数据完成后,服务端发送FIN包,客户端进入FIN-WAIT2状态,并且发送ACK确认。此时客户端连接关闭,但是客户端需要设置一定的超时时长后才能关闭。因为可能会存在最后客户端发送的ACK丢失,服务端一直保持着未关闭的状态,使用超时可以保证如果服务端没收到ACK,那么再次发送FIN包,客户端能继续响应。

第四次挥手后,会有time-wait状态,要等待两个MSL(最长报文段寿命)后才进入close

因为如果在LAST-ACK过程中报文丢失,客户端会重传,如果直接关闭会导致服务端一直传FIN

TCP如何保证传输可靠

-

校验和: TCP 将保持它首部和数据的检验和。这是一个端到端的检验和,目的是检测数据在传输过程中的任何变化。如果收到段的检验和有差错,TCP 将丢弃这个报文段和不确认收到此报文段。

-

流量控制: TCP 连接的每一方都有固定大小的缓冲空间,TCP 的接收端只允许发送端发送接收端缓冲区能接纳的数据。当接收方来不及处理发送方的数据,能提示发送方降低发送的速率,防止包丢失。TCP 使用的流量控制协议是可变大小的滑动窗口协议。 (TCP 利用滑动窗口实现流量控制)

-

拥塞控制: 当网络拥塞时,减少数据的发送。主要是慢开始、拥塞避免、快重传与快恢复

-

ARQ(自动重传) 协议: 也是为了实现可靠传输的,它的基本原理就是每发完一个分组就停止发送,等待对方确认。在收到确认后再发下一个分组。超时重传、丢失确认、迟到确认。还有其他的实现方式,例如流水线方式,只需要累计确认,但是这种情况下,网络质量不佳,容易回退N帧。重传协议窗口大小为:1< 发送窗口尺寸 <= 2的n-1次方

-

超时重传: 当 TCP 发出一个段后,它启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段。如果不能及时收到一个确认,将重发这个报文段。

拥塞控制与流量控制的区别:拥塞控制是防止过多的数据注入到网络中,可以使网络中的路由器或链路不致过载,是一个全局性的过程。 流量控制是点对点通信量的控制,是一个端到端的问题,主要就是抑制发送端发送数据的速率,以便接收端来得及接收。

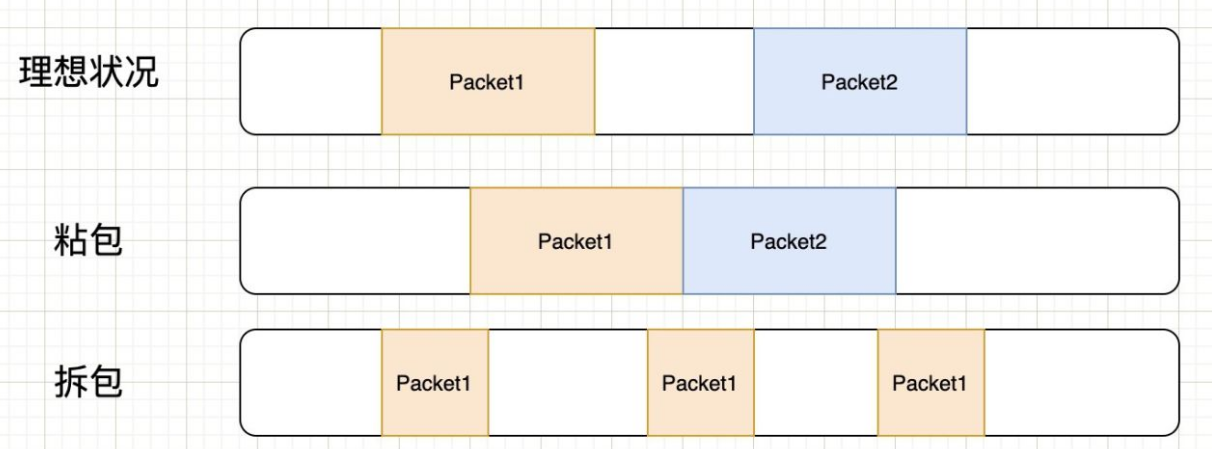

粘包问题

指发送方发送的若干数据包到接收方时变成一个,从接收缓冲区看,后一包数据的头紧接着前一包数据的尾。

沾包的原因

TCP是面向流,没有边界,而操作系统在发送TCP数据时,会通过缓冲区来进行优化,就会导致多个包合并发送。

解决方案

- 长度固定:发送端将每个包都封装成固定的长度,比如100字节大小。如果不足100字节可通过补0或空等进行填充到指定长度;

- 末尾分隔:发送端在每个包的末尾使用固定的分隔符,例如\r\n。如果发生拆包需等待多个包发送过来之后再找到其中的\r\n进行合并;例如,FTP协议;

- 消息结构:将消息分为头部和消息体,头部中保存整个消息的长度,只有读取到足够长度的消息之后才算是读到了一个完整的消息;

- 自定义协议:通过自定义协议进行粘包和拆包的处理。

UDP

面向无连接,速度更快,效率更高,例如QQ语音通话、打游戏。

DNS就是基于UDP和TCP并用,还是需要TCP的原因是,UDP最大只能支持512字节的数据返回,多余的会丢弃。因此权威DNS主备之间同步、响应包大时还是会使用TCP

TCP和UDP的区别

- TCP 面向连接(如打电话要先拨号建立连接);UDP 是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接。

- TCP 提供可靠的服务。也就是说,通过 TCP 连接传送的数据,无差错、不丢失、不重复,且按序到达,UDP 尽最大努力交付,即不保证可靠交付。

- TCP 面向字节流,实际上是 TCP 把数据看成一连串无结构的字节流;UDP是面向报文的

- UDP 没有拥塞控制,因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低(对实时应用很有用,如 IP 电话、实时视频会议等)。

- 每一条 TCP 连接只能是点到点的(全双工),UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。

- TCP 首部开销 20 字节;UDP 的首部开销小,只有 8 个字节。

- TCP 的逻辑通信信道是全双工的可靠信道,UDP 则是不可靠信道。

DNS为什么用UDP?

TCP有连接建立的时间,如果是冷门网站,需要访问多级服务器查询,会有多次TCP连接建立时间的损耗

输入网址到显示页面的过程

Session和Cookie

HTTP无状态,利用Session,服务端可以记录用户状态,服务端会保留一定时间的Session

cookie主要是保存到客户端,存放用户信息,存放token

响应号

100~199 信息性状态码

- 100 Continue:客户端想向服务器发送实体,但不确定服务器能不能接受,所以首先会向服务器发送一个携带了100 continue的Except,服务器受到这个请求之后如果能接收客户端发来的实体,那就返回一个100 Continue响应,如果不能就返回一个错误码。

- 101 Switching Protocols:服务器正在根据客户端的指定,将协议切换成Update首部所列的协议。

200~299 成功

服务器有一组用来表示成功的状态码,分别对应于不同类型的请求。

- 200 OK:从客户端发来的请求在服务器端被正常处理了,实体的主体部分包含了所请求的资源。 表示正常返回信息

- 201 Created:用于创建服务器对象的请求(比如:PUT),响应的实体主体部分中应该包含各种引用了已经创建好的资源的URL,Location首部包含的则是具体的引用。

- 202 Accepted:请求已经被接收,但服务器还没有执行任何操作。并不意味着服务器会完成这个请求。

- 203 Non-Authoritative-Information:实体首部包含的信息不是来自于源端服务器,而是来自资源的一份副本

- 204 No Content:服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。主要用于在浏览器不转为显示新文档的情况下,对其进行更新(比如刷新表单页面)。

- 205 Reset Content:用于浏览器的代码,告诉浏览器清除当前页面中所有HTML表单元素。

- 206 Partial Content:成功执行了一个部分或者Range请求,因为客户端可以通过一些特殊的首部来获取部分或者范围内的文档。响应报文中包含由 Content-Range 指定范围的实体内容。

300~399 重定向

重定向状态码要么告诉客户端使用代替位置来访问他们所感兴趣的资源,要么就提供一个替代的响应而不是资源的内容。如果资源已被移动,可以发送一个重定向状态码和一个可选的Location首部来告知客户端资源已被移走。以及现在可以在那里找到它。这样浏览器就可以自己转向新的位置了。

- 300 Multiple Choise:客户端请求一个指向多个资源的URL时会返回这个状态码,比如服务器上有某个HTML文档的英语和发育版本,返回这个状态码时会有一个选项列表,这样客户端就可以选择了。

- 301 Moved Permanently:永久性重定向。该状态码表示请求的资源已被分配了新的 URI(该URL存在Location首部中),以后应使用资源现在所指的 URI。

- 302 Found:临时性重定向。该状态码表示请求的资源已被分配了新的 URI(该URL存在Location首部中),希望用户(本次)能使用新的 URL 访问,将来的请求还应使用老的URL。注意:刚开始客户端发送POST请求,在收到302状态码后,使用GET请求访问新给的URL。在HTTP1.0生效。

- 303 See Other:告知客户端应该用另一个URL(该URL存在Location首部中)来获取资源,其主要目的是允许POST请求的响应将客户端定向到某个资源上去。在HTTP1.1生效。

- 304 Not Modified:此状态码适用于客户端发送了一个有条件的请求( If-Match,If-ModifiedSince,If-None-Match,If-Range,If-Unmodified-Since )。比如客户端想获取某个资源,并且是在XXX时间修改过的新的资源,如果这个资源没有修改,服务端就返回304给客户端。

- 305 Use Proxy:用来告诉客户端必须通过一个代理来访问资源,代理的位置在Location里。

- 306:还没用这个状态码

- 307 Temporary Redirect:临时重定向。该状态码与 302 Found 有着相同的含义。307 会遵照浏览器标准,不会从 POST 变成 GET。

400~499 客户端错误

4XX 的响应结果表明客户端是发生错误的原因所在。但很多4xx错误都被浏览器解决了,所以用户经常看到的也就是404了。

- 400 Bad Request:该状态码表示请求报文中存在语法错误。

- 401 Unauthorized:告诉客户端,要想获取资源的访问权,首先要对自己认证。

- 402 Payment Required:此状态码还未被使用,保留中。

- 403 Forbidden:表明服务器拒绝了这个来自客户端的请求。一般不会说明缘由。

- 404 Not Found:表明服务器上无法找到请求的资源。一般还会包含一个实体(比如404页面),以便客户端给用户看。

- 405 Method Not Allowed:客户端发起的请求中带有所有请求的URL不支持的方法。同时应该在响应中包含Allow首部,以告诉客户端可以使用什么方法。

- 406 Not Accepted:客户端可以在请求首部中指明自己愿意接收什么类型的实体,但是当服务器没有这种类型实体的时候,会发送406.

- 407 proxy Authentication Required:与401类似,但是用于要求对资源进行认证的代理服务器。

- 408 Request TImeout:如果客户端完成请求所话的时间太长,服务器返回此代码并关闭连接。

- 409 Conflict:用于说明请求可能在资源上引发一些冲突。服务器担心请求会引发冲突时,发送此代码。并在响应的主体中描述冲突。

- 410 Gone:与404类似,只是服务器曾经拥有过此资源。

- 411 Length Required:服务器要求客户端发请求的时候包含Content-Length首部的时候发送此代码。

- 412 Precondition Failed:客户端发起了条件请求,且其中一个条件失败了的时候会收到此状态码。

- 413 Request Entity Too large:客户端发送的实体主体比服务器所能希望处理的要大时,使用此代码。

- 414 Request URL Too Long:客户端发送的请求URL比服务器所能希望处理的要长时,使用此代码。

- 415 Unsupported Media Type:服务器无法理解或无法支持客户端所发实体内容类型时,使用此状态码。

- 416 Request Range Not Satisfiable:请求报文所请求的是指定资源的某个范围,而此范围无效或者无法满足时,使用此状态码

- 417 Expectation Failed:请求的Expect请求首部包含了一个期望,但是服务器无法满足此期望时,使用此状态码。

500~599 服务器错误

5XX 的响应结果表明服务器本身发生错误。

- 500 Internal Server Error:该状态码表明服务器端在执行请求时遇到了一个妨碍它为请求提供服务的错误,也有可能是 Web 应用存在的 bug 或某些临时的故障。

- 501 Not Implemented:客户端发起的请求超出服务器的能力范围(比如使用了服务器不支持的请求方法)

- 502 Bad Gateway:作为代理或网关使用的服务器从请求响应链的下一条链路上受到了一条**伪响应(**比如,它无法连接到其他父网关)时,使用此码。

- 503 Service Unavailable:该状态码表明服务器暂时处于超负载或正在进行停机维护,现在无法处理请求,但是将来可以。如果服务器知道什么时候能回复,可以在响应首部中添加Retry-After

- 504 Gateway Timeout:与408类似,只是这里的响应来自一个网关或者代理,他们等待另一个服务器对齐请求进行响应超时了。

- 505HTTP Version Not Supported:服务器收的请求使用了它无法或者不愿支持的协议版本时,使用此状态码。

IP地址

127.0.0.1是回送地址,可以测试本地TCP/IP协议是否可用

E类地址范围:240.0.0.0 - 255.255.255.255。其中240.0.0.0-255.255.255.254作为保留地址,主要用于Internet试验和开发

操作系统

什么是操作系统

- 操作系统(Operating System,简称 OS)是管理计算机硬件与软件资源的程序,是计算机的基石。

- 操作系统本质上是一个运行在计算机上的软件程序 ,用于管理计算机硬件和软件资源。 举例:运行在你电脑上的所有应用程序都通过操作系统来调用系统内存以及磁盘等等硬件。

- 操作系统存在屏蔽了硬件层的复杂性。 操作系统就像是硬件使用的负责人,统筹着各种相关事项。

- 操作系统的内核(Kernel)是操作系统的核心部分,它负责系统的内存管理,硬件设备的管理,文件系统的管理以及应用程序的管理。 内核是连接应用程序和硬件的桥梁,决定着系统的性能和稳定性。

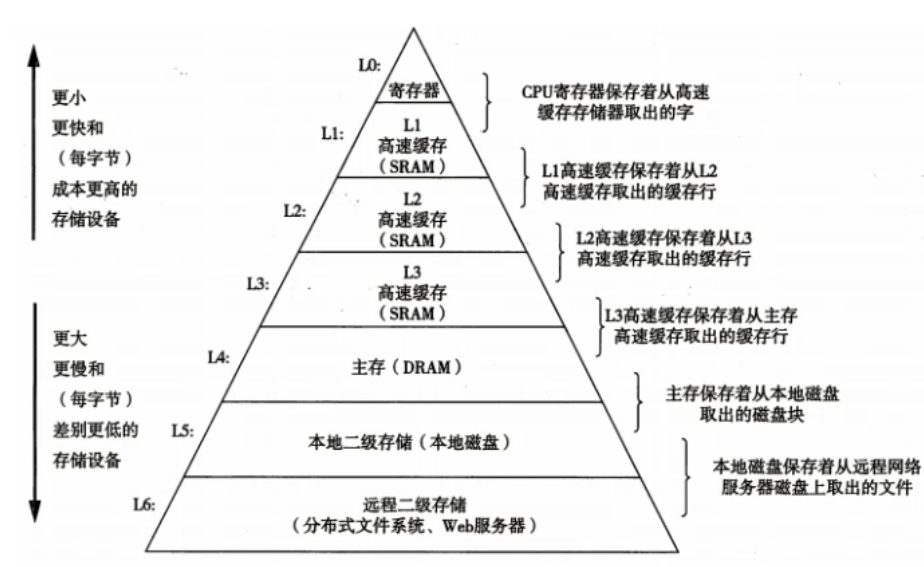

计算机存储系统

系统调用

进程级别

- 用户态(user mode) : 用户态运行的进程可以直接读取用户程序的数据。(用户级线程不需要任何硬件支持)

- 内核态(kernel mode):可以简单的理解系统态运行的进程或程序几乎可以访问计算机的任何资源,不受限制。

系统调用是在我们运行的用户程序中,凡是与系统态级别的资源有关的操作(如文件管理、进程控制、内存管理等),都必须通过系统调用方式向操作系统提出服务请求,并由操作系统代为完成。

大致分类:

- 设备管理。完成设备的请求或释放,以及设备启动等功能。

- 文件管理。完成文件的读、写、创建及删除等功能。

- 进程控制。完成进程的创建、撤销、阻塞及唤醒等功能。

- 进程通信。完成进程之间的消息传递或信号传递等功能。

- 内存管理。完成内存的分配、回收以及获取作业占用内存区大小及地址等功能。

写与创建线程都需要从用户态进入内核态,所以在user space里不能直接进行。

user space和kernel space的运行空间是相互隔离的

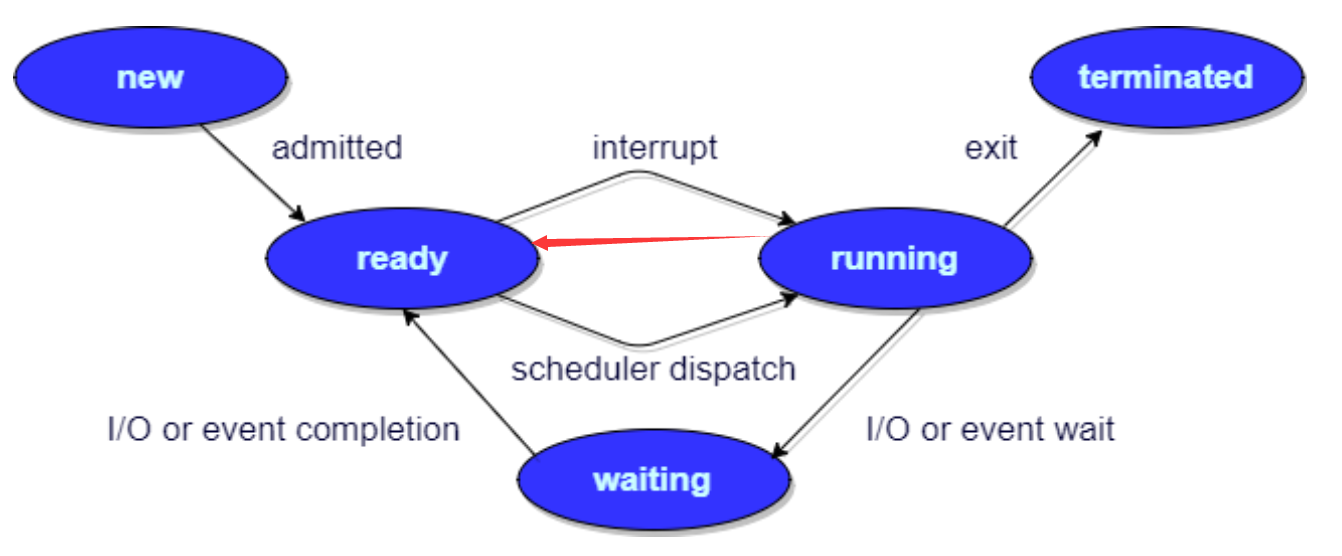

进程的几种状态

- 创建状态(new) :进程正在被创建,尚未到就绪状态。

- 就绪状态(ready) :进程已处于准备运行状态,即进程获得了除了处理器之外的一切所需资源,一旦得到处理器资源(处理器分配的时间片)即可运行。

- 运行状态(running) :进程正在处理器上上运行(单核 CPU 下任意时刻只有一个进程处于运行状态)。

- 阻塞状态(waiting) :又称为等待、挂起状态,进程正在等待某一事件而暂停运行如等待某资源为可用或等待 IO 操作完成。即使处理器空闲,该进程也不能运行。

- 结束状态(terminated) :进程正在从系统中消失。可能是进程正常结束或其他原因中断退出运行。

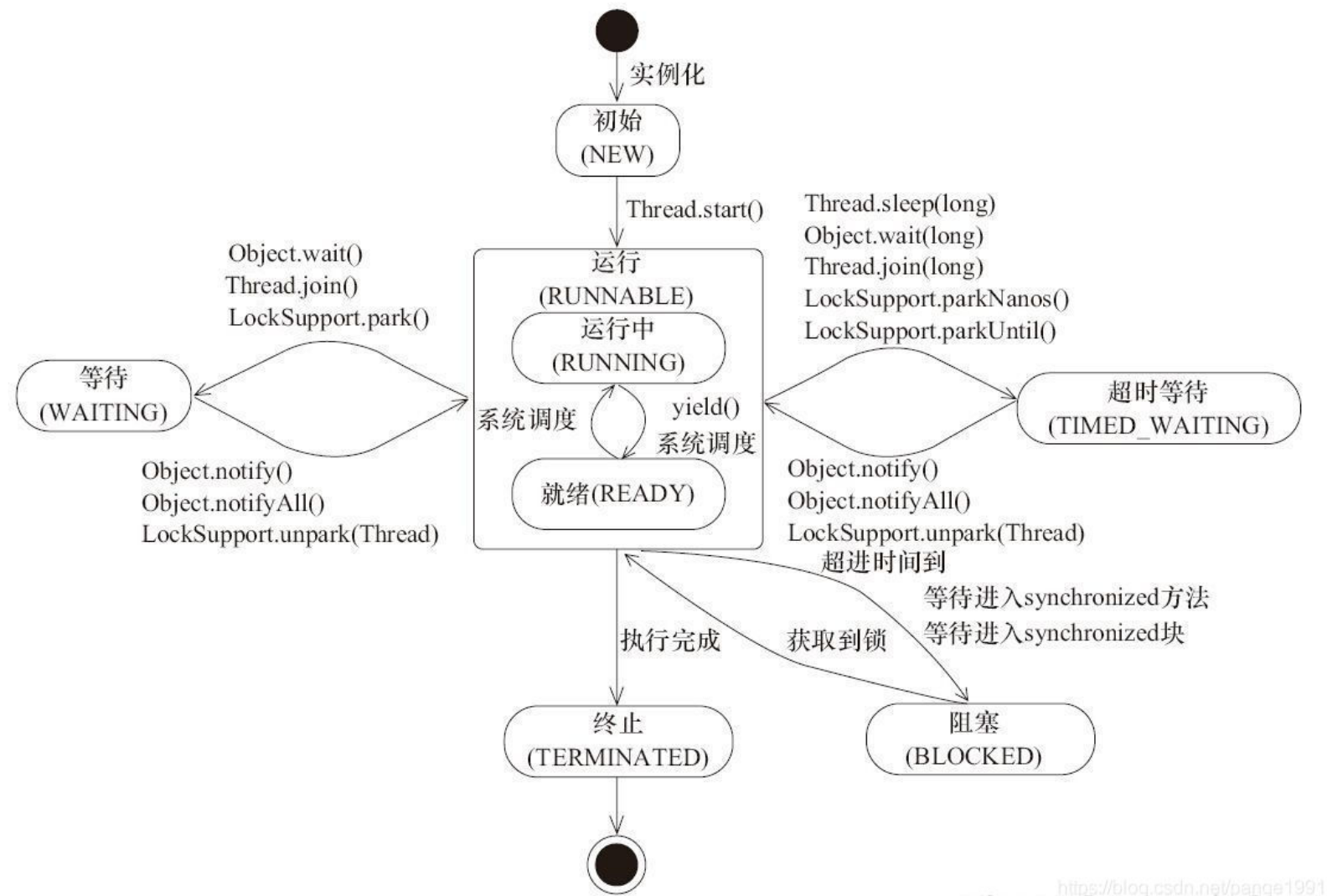

java线程的几种状态:

如果是因为缺少资源退出那么会进入等待状态而不是进入就绪

新建(NEW)、运行(RUNABLE,包含就绪态和运行态)、终止(TERMINATED)、阻塞(BLOCKED)、等待(WAITING)、超时等待(TIMED_WAITING)

竞态条件

竞态条件 是指一个在设备或者系统试图同时执行两个操作的时候出现的不希望的状况,但是由于设备和系统的自然特性,为了正确地执行,操作必须按照合适顺序进行。

进程、线程、协程

协程:轻量级线程,一个线程可以对应多个协程,并且协程切换时代价较小。

进程:资源分配的最小单位。

线程:运行调度的最小单位。

线程和协程的区别

- 线程是操作系统的资源,线程的创建、切换、停止等都非常消耗资源,而创建协程不需要调用操作系统的功能,编程语言自身就能完成,所以协程也被称为用户态线程,协程比线程轻量很多;

- 线程在多核环境下是能做到真正意义上的并行,而协程是为并发而产生的;

- 一个具有多个线程的程序可以同时运行几个线程,而协同程序却需要彼此协作的运行;

- 线程进程都是同步机制,而协程则是异步;

- 线程是抢占式,而协程是非抢占式的,所以需要用户自己释放使用权来切换到其他协程,因此同一时间其实只有一个协程拥有运行权,相当于单线程的能力;

- 操作系统对于线程开辟数量限制在千的级别,而协程可以达到上万的级别。

进程和线程的区别

- 地址空间:进程有独立的地址空间,线程有自己的堆栈和局部变量,但线程之间没有单独的地址空间

- 开销:进程上下文切换代价更大

- 执行入口:进程有程序入口和出口,线程没有

- 健壮性:进程崩溃不会对其他进程产生影响,线程崩溃进程会跟着崩溃

操作系统中的进程间通信方式

- 管道/匿名管道(Pipes) :用于具有亲缘关系的父子进程间或者兄弟进程之间的通信。

- 有名管道(Names Pipes) : 匿名管道由于没有名字,只能用于亲缘关系的进程间通信。为了克服这个缺点,提出了有名管道。有名管道严格遵循先进先出(first in first out)。有名管道以磁盘文件的方式存在,可以实现本机任意两个进程通信。

- 信号(Signal) :信号是一种比较复杂的通信方式,用于通知接收进程某个事件已经发生;

- 消息队列(Message Queuing) :消息队列是消息的链表,具有特定的格式,存放在内存中并由消息队列标识符标识。管道和消息队列的通信数据都是先进先出的原则。与管道(无名管道:只存在于内存中的文件;命名管道:存在于实际的磁盘介质或者文件系统)不同的是消息队列存放在内核中,只有在内核重启(即,操作系统重启)或者显式地删除一个消息队列时,该消息队列才会被真正的删除。消息队列可以实现消息的随机查询,消息不一定要以先进先出的次序读取,也可以按消息的类型读取.比 FIFO 更有优势。消息队列克服了信号承载信息量少,管道只能承载无格式字 节流以及缓冲区大小受限等缺点。

- 信号量(Semaphores) :信号量是一个计数器,用于多进程对共享数据的访问,信号量的意图在于进程间同步。这种通信方式主要用于解决与同步相关的问题并避免竞争条件。信号量的值为最大允许进入的值,每进入一个减一,范围为[-1,最大允许]

- 共享内存(内存映射,Shared memory) :使得多个进程可以访问同一块内存空间,不同进程可以及时看到对方进程中对共享内存中数据的更新。这种方式需要依靠某种同步操作,如互斥锁和信号量等。可以说这是最有用的进程间通信方式。

- 套接字(Sockets) : 此方法主要用于在客户端和服务器之间通过网络进行通信。套接字是支持 TCP/IP 的网络通信的基本操作单元,可以看做是不同主机之间的进程进行双向通信的端点,简单的说就是通信的两方的一种约定,用套接字中的相关函数来完成通信过程。

线程同步方式

- 互斥量(Mutex):采用互斥对象机制,只有拥有互斥对象的线程才有访问公共资源的权限。因为互斥对象只有一个,所以可以保证公共资源不会被多个线程同时访问。比如 Java 中的 synchronized 关键词和各种 Lock 都是这种机制。

- 信号量(Semaphore) :它允许同一时刻多个线程访问同一资源,但是需要控制同一时刻访问此资源的最大线程数量。

- 事件(Event) :Wait/Notify:通过通知操作的方式来保持多线程同步,还可以方便的实现多线程优先级的比较操作。

进程调度算法

- 先到先服务(FCFS)调度算法 : 从就绪队列中选择一个最先进入该队列的进程为之分配资源,使它立即执行并一直执行到完成或发生某事件而被阻塞放弃占用 CPU 时再重新调度。

- 短作业优先(SJF)的调度算法 : 从就绪队列中选出一个估计运行时间最短的进程为之分配资源,使它立即执行并一直执行到完成或发生某事件而被阻塞放弃占用 CPU 时再重新调度。

- 时间片轮转调度算法 : 时间片轮转调度是一种最古老,最简单,最公平且使用最广的算法,又称 RR(Round robin)调度。每个进程被分配一个时间段,称作它的时间片,即该进程允许运行的时间。

- 多级反馈队列调度算法 :前面介绍的几种进程调度的算法都有一定的局限性。如短进程优先的调度算法,仅照顾了短进程而忽略了长进程 。多级反馈队列调度算法既能使高优先级的作业得到响应又能使短作业(进程)迅速完成。,因而它是目前被公认的一种较好的进程调度算法,UNIX 操作系统采取的便是这种调度算法。大致思路是有多个优先级队列,优先级越高,时间片越小(大家都着急执行)

- 优先级调度 : 为每个流程分配优先级,首先执行具有最高优先级的进程,依此类推。具有相同优先级的进程以 FCFS 方式执行。可以根据内存要求,时间要求或任何其他资源要求来确定优先级。

死锁

定义:多个进程/线程同时被阻塞,它们中的一个或者全部都在等待某个资源被释放。由于进程/线程被无限期地阻塞,因此程序不可能正常终止。

产生的四个条件:

- 互斥:资源必须处于非共享模式,即一次只有一个进程可以使用。如果另一进程申请该资源,那么必须等待直到该资源被释放为止。

- 占有并等待:一个进程至少应该占有一个资源,并等待另一资源,而该资源被其他进程所占有。

- 循环等待:有一组等待进程

{P0, P1,..., Pn},P0等待的资源被P1占有,P1等待的资源被P2占有,……,Pn-1等待的资源被Pn占有,Pn等待的资源被P0占有。 - 不可剥夺(非抢占):资源不能被抢占。只能在持有资源的进程完成任务后,该资源才会被释放。

解决方法:

- 预防 是采用某种策略,限制并发进程对资源的请求,从而使得死锁的必要条件在系统执行的任何时间上都不满足。是操作系统对用户程序限制的(限制其申请资源)

- 避免则是系统在分配资源时,根据资源的使用情况提前做出预测,从而避免死锁的发生。是操作系统对进程和进程之间的(对用户程序不加限制)

- 检测是指系统设有专门的机构,当死锁发生时,该机构能够检测死锁的发生,并精确地确定与死锁有关的进程和资源。

- 解除 是与检测相配套的一种措施,用于将进程从死锁状态下解脱出来。

死锁的预防:

破坏任意一个条件,但是互斥条件不方便破坏,非抢占可以改为抢占,但是这种方式会降低资源利用率

破坏占有并等待:使用静态分配策略,有足够资源才能开始执行。降低了资源利用率

破坏循环等待:层次分配策略,同一层的资源只能拥有一个,并且只能向更高层申请,必须从更高层释放

死锁的避免:

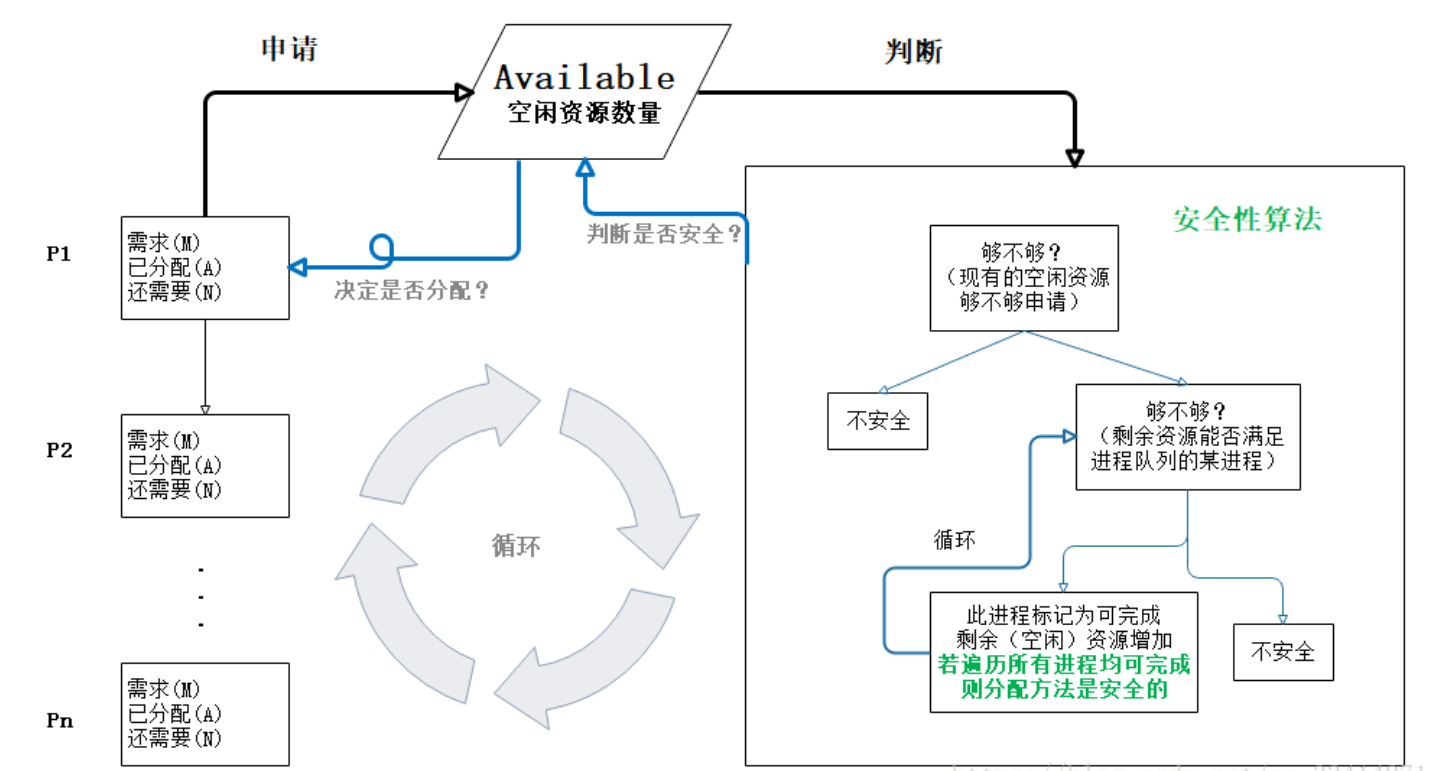

银行家算法

死锁的检测:

- 如果进程-资源分配图中有环路,且每个资源类仅有一个资源,则系统中已经发生了死锁。

- 如果进程-资源分配图中有环路,且涉及到的资源类有多个资源,此时系统未必会发生死锁。如果能在进程-资源分配图中找出一个 既不阻塞又非独立的进程 ,该进程能够在有限的时间内归还占有的资源,也就是把边给消除掉了,重复此过程,直到能在有限的时间内 消除所有的边 ,则不会发生死锁,否则会发生死锁。(消除边的过程类似于 拓扑排序)

死锁的解除:

- 立即结束所有进程的执行,重新启动操作系统 :这种方法简单,但以前所在的工作全部作废,损失很大。

- 撤销涉及死锁的所有进程,解除死锁后继续运行 :这种方法能彻底打破死锁的循环等待条件,但将付出很大代价,例如有些进程可能已经计算了很长时间,由于被撤销而使产生的部分结果也被消除了,再重新执行时还要再次进行计算。

- 逐个撤销涉及死锁的进程,回收其资源直至死锁解除。

- 抢占资源 :从涉及死锁的一个或几个进程中抢占资源,把夺得的资源再分配给涉及死锁的进程直至死锁解除。

内存管理

什么是内存管理:软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。主要负责内存的分配与回收(malloc 函数:申请内存,free 函数:释放内存),另外地址转换也就是将逻辑地址转换成相应的物理地址等功能也是操作系统内存管理做的事情。

使用逻辑地址的好处:

- 程序可以使用一系列相邻的虚拟地址来访问物理内存中不相邻的大内存缓冲区。

- 程序可以使用一系列虚拟地址来访问大于可用物理内存的内存缓冲区。当物理内存的供应量变小时,内存管理器会将物理内存页(通常大小为 4 KB)保存到磁盘文件。数据或代码页会根据需要在物理内存与磁盘之间移动。

- 不同进程使用的虚拟地址彼此隔离。一个进程中的代码无法更改正在由另一进程或操作系统使用的物理内存。

内存管理机制:

块式管理是连续分配管理,页式管理和段式管理是非连续分配管理

- 块式管理 : 远古时代的计算机操作系统的内存管理方式。将内存分为几个固定大小的块,每个块中只包含一个进程。如果程序运行需要内存的话,操作系统就分配给它一块,如果程序运行只需要很小的空间的话,分配的这块内存很大一部分几乎被浪费了。这些在每个块中未被利用的空间,我们称之为碎片。

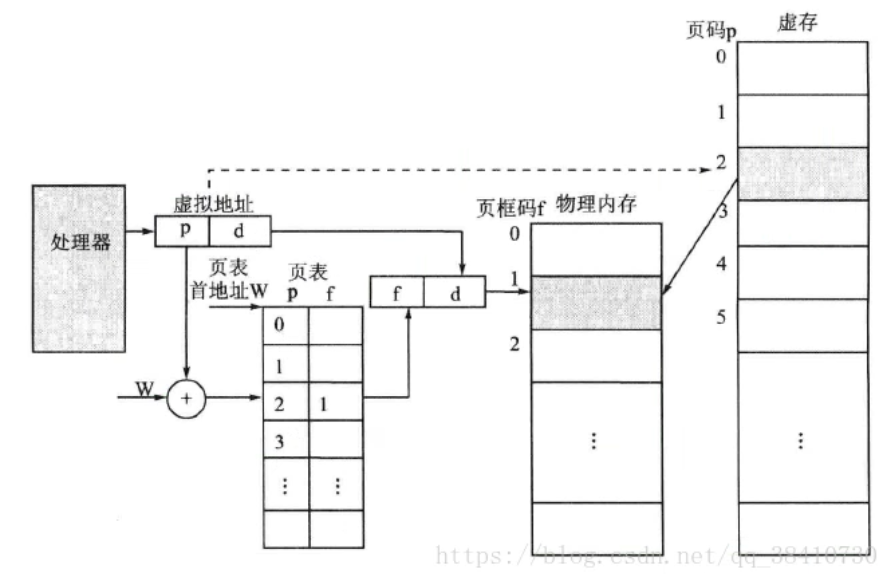

- 页式管理 :把主存分为大小相等且固定的一页一页的形式,页较小,相比于块式管理的划分粒度更小,提高了内存利用率,减少了碎片。页式管理通过页表(页面映射表)对应逻辑地址和物理地址。

- 段式管理 : 页式管理虽然提高了内存利用率,但是页式管理其中的页并无任何实际意义。 段式管理把主存分为一段段的,段是有实际意义的,每个段定义了一组逻辑信息,例如,有主程序段 MAIN、子程序段 X、数据段 D 及栈段 S 等。 段式管理通过段表对应逻辑地址和物理地址。

- 段页式管理:把主存先分成若干段,每个段又分成若干页,也就是说 段页式管理机制 中段与段之间以及段的内部的都是离散的。

分页和分段的异同:都是为了提高内存利用率,减少内存碎片;都是离散存储;不同点在于页的大小是固定的,由操作系统决定;而段的大小不固定,取决于我们当前运行的程序。分页仅仅是为了满足操作系统内存管理的需求,而段是逻辑信息的单位,在程序中可以体现为代码段,数据段,能够更好满足用户的需要。

快表:

快表是一种特殊的高速缓冲存储器,降低了虚地址转化为物理地址的时间。流程如下:

- 根据虚拟地址中的页号查快表;

- 如果该页在快表中,直接从快表中读取相应的物理地址;

- 如果该页不在快表中,就访问内存中的页表,再从页表中得到物理地址,同时将页表中的该映射表项添加到快表中;

- 当快表填满后,又要登记新页时,就按照一定的淘汰策略淘汰掉快表中的一个页。

多级页表:避免把全部页表一直放在内存中占用过多空间,特别是那些根本就不需要的页表就不需要保留在内存中。多级页表属于时间换空间的典型场景

局部性原理:局部性原理是指CPU访问存储器时,无论是存取指令还是存取数据,所访问的存储单元都趋于聚集在一个较小的连续区域中。

- 时间局部性 :如果程序中的某条指令一旦执行,不久以后该指令可能再次执行;如果某数据被访问过,不久以后该数据可能再次被访问。产生时间局部性的典型原因,是由于在程序中存在着大量的循环操作。(一般使用高速缓存)

- 空间局部性 :一旦程序访问了某个存储单元,在不久之后,其附近的存储单元也将被访问,即程序在一段时间内所访问的地址,可能集中在一定的范围之内,这是因为指令通常是顺序存放、顺序执行的,数据也一般是以向量、数组、表等形式簇聚存储的。(提供较大空间)

虚拟内存技术实现:与离散的内存管理机制几乎相同,不同点在于请求分页存储管理多了请求两个字,也就是说可以把部分的地址空间装进主存,其他需要再利用中断进行添加。所以才能提供虚拟内存,这也得益于局部性原理,其具有如下特性:

- 一定容量的内存和外存:在载入程序的时候,只需要将程序的一部分装入内存,而将其他部分留在外存,然后程序就可以执行了;

- 缺页中断:如果需执行的指令或访问的数据尚未在内存(称为缺页或缺段),则由处理器通知操作系统将相应的页面或段调入到内存,然后继续执行程序;

- 虚拟地址空间 :逻辑地址到物理地址的变换。

页面置换算法:

- OPT (最佳页面置换算法) :最佳(Optimal, OPT)置换算法所选择的被淘汰页面将是以后永不使用的,或者是在最长时间内不再被访问的页面,这样可以保证获得最低的缺页率。但由于人们目前无法预知进程在内存下的若千页面中哪个是未来最长时间内不再被访问的,因而该算法无法实现。一般作为衡量其他置换算法的方法。

- FIFO(First In First Out)(先进先出页面置换算法) : 总是淘汰最先进入内存的页面,即选择在内存中驻留时间最久的页面进行淘汰。

- LRU (Least Recently Used)(最近最久未使用页面置换算法) :LRU 算法赋予每个页面一个访问字段,用来记录一个页面自上次被访问以来所经历的时间 T,当须淘汰一个页面时,选择现有页面中其 T 值最大的,即最近最久未使用的页面予以淘汰。

- LFU (Least Frequently Used)(最少使用页面置换算法) : 该置换算法选择在之前时期使用最少的页面作为淘汰页。

系统为每一个进程建立一张段表,每个分段有一张页表。段表表项中至少包括段号、页表长度和页表始址,页表表项中至少包括页号和块号。在进行地址转换时,首先通过段表查到页表始址,然后通过页表找到页帧号,最终形成物理地址。

堆栈替换型算法

随着分配给程序的主存页面数增加,主存的命中率也提高,至少不下降。

FIFO不符合这样的理念

分页概念

页:虚拟内存中的分段(有两个东西,一个是页码,一个是偏移量)

页框:物理内存中的分段(有两个东西,一个是页框码,一个是偏移量)

页表(页面映射表):在虚拟和物理内存之间创建映射关系的表(有两个东西,一个是页码,一个是页框码,只保留页码或者页框码)

页内偏移量:反映页的大小,通过偏移量也能算出实际的位置

寻址方式

处理器都是虚拟地址,拿到虚拟地址中的页码,去页表中找对应的映射关系,找到实际的页框,再加上偏移量,得到实际的物理地址。

并发与并行

并发:同一时刻只能有一条指令执行,但多个进程指令被快速的轮换执行,使得在宏观上具有多个进程同时执行的效果,但在微观上并不是同时执行的,只是把时间分成若干段,使多个进程快速交替的执行。

并行:同一时刻,有多条指令在多个处理器上同时执行。所以无论从微观还是从宏观来看,二者都是一起执行的

大端小端

由于内存是从低位向高位读取,所以使用大小端可能会导致读取顺序不同

小端字节序:高位数据放高内存地址处,低位数据放低内存地址处

大端字节序:低地址存放高字节数(顺序存)

基于TCP/IP都是大端模式

MySQL

特性

limit 左开右闭,15,5是找第16到20条记录

类型

int:长度为1-255,设置为0的话默认转化为11

char:固定长度,0-255,长度不足会用空格在尾部补齐,检索时去除。

varchar:可变长度,默认65535字节,会用1-2个字节标识长度(取决于列长度,2的8次方是256,所以超过255,就会用2*8,也就是2字节)

视图

是一种虚拟存在的表,没有实际的物理记录

范式

第一范式:原子性,属性不可再分,比如收货地址,可以拆分成省、市、区,拆分到不可以拆分就是原子性

第二范式:消除非主属性对主属性的部分依赖,也就是非主属性每一列都要与主键相关。例如购书表中不需要学院的具体信息,有学院表就可以了,然后加个在购书表加一个学院的ID

第三范式:消除非主属性对主属性的传递依赖,数量依赖于书目,书目依赖于班级,那么将班级和书目拆成一个表,书目和数量拆成一个表

DML 语句和 DDL 语句区别:

- DML 是数据库操作语言(Data Manipulation Language)的缩写,是指对数据库中表记录的操作,主要包括表记录的插入(insert)、更新(update)、删除(delete)和查询(select),是开发人员日常使用最频繁的操作。

- DDL (Data Definition Language)是数据定义语言的缩写,简单来说,就是对数据库内部的对象进行创建、删除、修改的操作语言。它和 DML 语言的最大区别是 DML 只是对表内部数据的操作,而不涉及到表的定义、结构的修改,更不会涉及到其他对象。DDL 语句更多的被数据库管理员(DBA)所使用,一般的开发人员很少使用。

ACID(事务的四大特性)

- 原子性(

Atomicity) : 事务是最小的执行单位,不允许分割。事务的原子性确保动作要么全部完成,要么完全不起作用; - 一致性(

Consistency): 执行事务前后,数据保持一致,例如转账业务中,无论事务是否成功,转账者和收款人的总额应该是不变的; - 隔离性(

Isolation): 并发访问数据库时,一个用户的事务不被其他事务所干扰,各并发事务之间数据库是独立的; - 持久性(

Durability): 一个事务被提交之后。它对数据库中数据的改变是持久的,即使数据库发生故障也不应该对其有任何影响。

锁

全局锁

MySQL 提供了一个加全局读锁的方法,命令是 Flush tables with read lock (FTWRL)。当你需要让整个库处于只读状态的时候,可以使用这个命令,之后其他线程的以下语句会被阻塞:数据更新语句(数据的增删改)、数据定义语句(包括建表、修改表结构等)和更新类事务的提交语句。

一般用来做全局备份,因为这时全局只可读,避免了数据不一致的情况。比如增加订单和扣余额操作。

但是InnoDB有可重复读事务,也可以避免数据不一致。mysqldump备份工具使用 -single-transaction参数,将隔离级别设置为RR(可重复读)

set global readonly=true也可以全库只读,但是执行 FTWRL 命令之后由于客户端发生异常断开,那么 MySQL 会自动释放这个全局锁,整个库回到可以正常更新的状态。而将整个库设置为 readonly 之后,如果客户端发生异常,则数据库就会一直保持 readonly 状态,这样会导致整个库长时间处于不可写状态,风险较高。

表级锁

因为InnoDB有行级锁,这个锁粒度大,使用较少。

但是在同时有表锁和行锁的情况下,可能存在冲突,因此引入了意向锁,它的主要作用是表明某个事务正在或者即将锁定表中的数据行。具体体现是必须先申请该表的意向共享锁,成功后再申请数据行的行锁。此时有另一个申请意向锁则会被阻塞。

表锁

表锁的语法是 lock tables … read/write。与 FTWRL 类似,可以用 unlock tables 主动释放锁,也可以在客户端断开的时候自动释放。

元数据锁(meta data lock,MDL)

MDL 的作用是,保证读写的正确性。你可以想象一下,如果一个查询正在遍历一个表中的数据,而执行期间另一个线程对这个表结构做变更,删了一列,那么查询线程拿到的结果跟表结构对不上,肯定是不行的。

因此,在 MySQL 5.5 版本中引入了 MDL,当对一个表做增删改查操作的时候,加 MDL 读锁;当要对表做结构变更操作的时候,加 MDL 写锁。

这种结构读不互斥,但是读写互斥。

行级锁

在 InnoDB 事务中,行锁是在需要的时候才加上的(加锁阶段),但并不是不需要了就立刻释放,而是要等到事务结束时才释放(衰退阶段)。这个就是两阶段锁协议。

对于最可能造成锁冲突、最可能影响并发度的锁尽量往后放,这样可以最大程度的减少阻塞对于性能的影响。

记录锁(Record Lock)

对表中的记录加锁,是排它锁,会阻塞其他事务对其插入、更新、删除。存在于唯一索引

1 | -- id 列必须为唯一索引列或主键列,查询语句必须为精准匹配(=) |

间隙锁(Gap Lock)

间隙锁 是 Innodb 在 RR(可重复读) 隔离级别 下为了解决幻读问题时引入的锁机制。间隙锁是innodb中行锁的一种。使用间隙锁锁住的是一个区间,而不仅仅是这个区间中的每一条数据。存在于非唯一索引

如果此时有数据插入,并且在间隙锁区间内,也同样会阻塞操作。

1 | -- 与记录锁的精准匹配不同,只需要一个范围即可 |

临键锁(Next-Key Lock)

Next-key锁是记录锁和间隙锁的组合,它指的是加在某条记录以及这条记录前面间隙上的锁。存在于非唯一索引,是特殊的间隙锁。

每个数据行上的非唯一索引列上都会存在一把临键锁,当某个事务持有该数据行的临键锁时,会锁住一段左开右闭区间的数据。需要强调的一点是,InnoDB 中行级锁是基于索引实现的,只有通过索引检索数据才能使用行级锁。临键锁只与非唯一索引列有关,在唯一索引列(包括主键列)上不存在临键锁。

1 | -- 根据非唯一索引列 UPDATE 某条记录 |

锁读写性质

共享锁

S锁,不会阻塞其他事务对同一行的读请求,但会阻塞对同一行的写请求。只有当读锁释放后,才会执行其它事物的写操作。

排它锁

X锁,会阻塞其他事务对同一行的读和写操作,只有当写锁释放后,才会执行其它事务的读写操作。

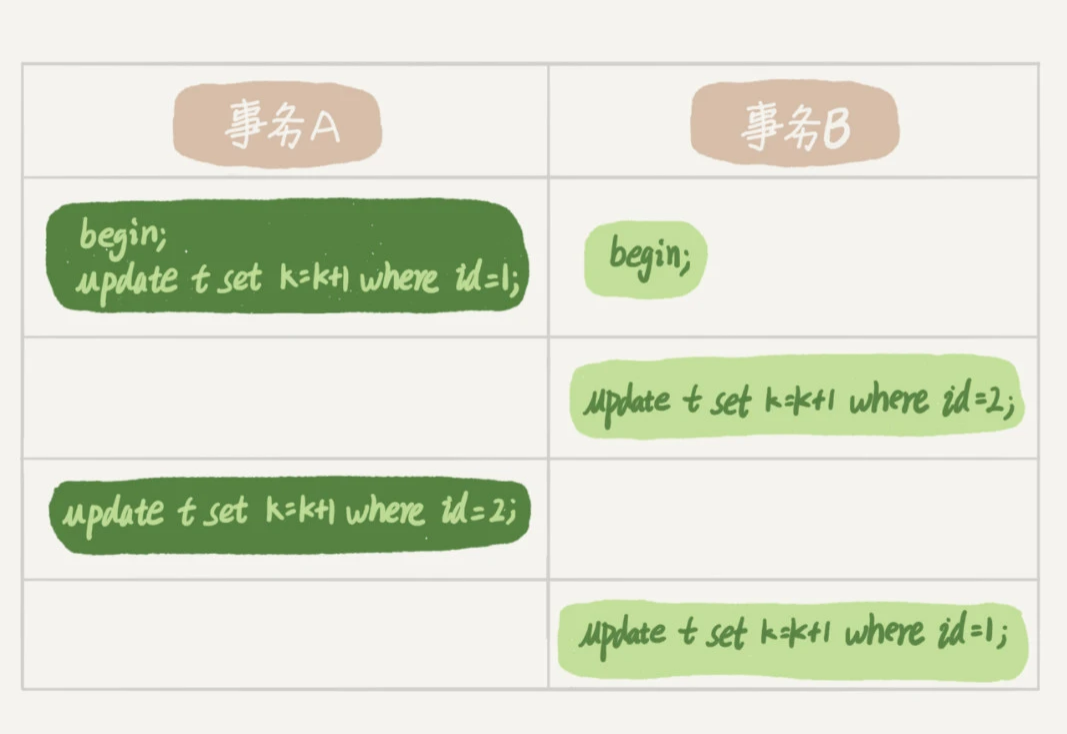

死锁和死锁检测

事务 A 在等待事务 B 释放 id=2 的行锁,而事务 B 在等待事务 A 释放 id=1 的行锁。这时产生了死锁。有两种解决方案:

- 设置

innodb_lock_wait_timeout超时参数,这个参数默认值是50s - 发起死锁检测,发现死锁后,主动回滚死锁链条中的某一个事务,让其他事务得以继续执行。将参数

innodb_deadlock_detect设置为 on,表示开启这个逻辑。(杀死小事务,指更改最少的,代价最小)

一般用第二种,但是第二种时间复杂度是O(n^2),因为每个线程要检测其他所有线程请求的资源。CPU利用率极高。

这个也有解决方案,明确不出现死锁就可以关闭这个设置,或者把一行拆分为多行(比如影院账户可以由多行累加),再或者控制并发。

事务

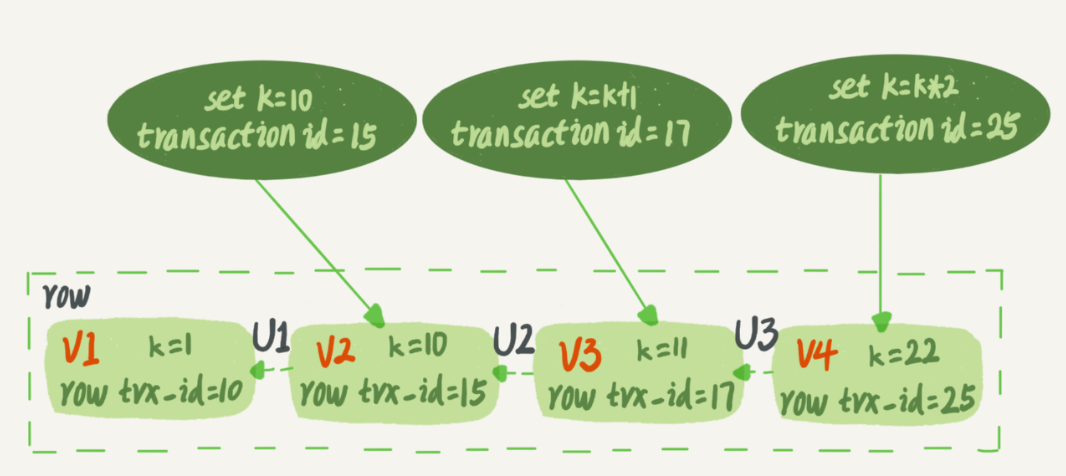

InnoDB 里面每个事务有一个唯一的事务 ID,叫作 transaction id。它是在事务开始的时候向 InnoDB 的事务系统申请的,是按申请顺序严格递增的。

而每行数据也都是有多个版本的。每次事务更新数据的时候,都会生成一个新的数据版本,并且把 transaction id 赋值给这个数据版本的事务 ID,记为 row trx_id。同时,旧的数据版本要保留,并且在新的数据版本中,能够有信息可以直接拿到它。

也就是说,数据表中的一行记录,其实可能有多个版本 (row),每个版本有自己的 row trx_id。

U1、U2、U3就是undo log中的内容,如果要恢复到V1、V2版本,就要利用undo log回滚。

由于事务ID严格递增的特性,可重复读只需要寻找开始事务之前的最新版本,并且中途一直沿用。

但是只针对于一致性的读,更新数据都是先读后写的,而这个读,只能读当前的值,称为“当前读”(current read)。也就是需要获取最新的值,并且做update,保证其他提交的事务不会丢失。特殊情况,如select加锁,那也是当前读。

加锁有两种,一种是lock in,一种是for update

1 | select k from t where id=1 lock in share mode; # S 读锁,共享锁 |

隔离级别

事务是逻辑上的一组操作,要么都执行,要么都不执行

一共有四类问题:

- 脏读(Dirty read): 当一个事务正在访问数据并且对数据进行了修改,而这种修改还没有提交到数据库中,这时另外一个事务也访问了这个数据,然后使用了这个数据。因为这个数据是还没有提交的数据,那么另外一个事务读到的这个数据是“脏数据”,依据“脏数据”所做的操作可能是不正确的。

- 丢失修改(Lost to modify): 指在一个事务读取一个数据时,另外一个事务也访问了该数据,那么在第一个事务中修改了这个数据后,第二个事务也修改了这个数据。这样第一个事务内的修改结果就被丢失,因此称为丢失修改。 例如:事务 1 读取某表中的数据 A=20,事务 2 也读取 A=20,事务 1 修改 A=A-1,事务 2 也修改 A=A-1,最终结果 A=19,事务 1 的修改被丢失。